以前「鬼実行力」という本を出版しました。そこでは、やりたいことをどこまでもおいかけて達成してしまうために、あらゆる手段を使って「やりたいことの種」をみつけ、「プロジェクト化」し「プロジェクトを掲げ」て自分の意識化に常にあるようにし、「振り返りと棚上げ」をしながら「プロジェクトを遂行する」という方法をお示ししました。

その中で、私のバレットジャーナルの実例を掲載していたのですが、関心を持った方がおられていたので、バレットジャーナルの使い方だけの解説をしようと思いました。

「鬼実行力」で解説したプロジェクト遂行システムは私のバレットジャーナルの機能のうちの一つにしか過ぎません。

他に、「知の蓄積によるネットワークづくりと知的生産」「人生のログ」という機能も加え、3つの機能があります。

多くの方は、メモや手帳をスケジュール管理や備忘録、アイデアの蓄積など単機能の使い方をされているのではないかと思いますが、バレットジャーナルには、上記の3つの機能をもたせるに足る許容力があります。

3つの機能の中には、「ぜひ自分もやってみたい」という内容があると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

バレットジャーナルの概要と基本の要素

概要

バレットジャーナルは、ライダー・キャロル氏によって提唱された、整理と生産性を高めるためのノートのノートの手法です。

簡潔な記号を使ってタスク、イベント、アイデアなどを整理します。

例えば、タスクには点を、イベントには円を、ノートにはダッシュを使うといった具合です。

さらに、タスクの進行状況を「×」で完了、または「>」で延期といった記号で示します。

これを「ラピッドロギング」という素早い箇条書きを行うことで日々の活動を効率的に管理できます。

バレットジャーナルは自分好みにカスタマイズ可能で、自分のニーズやスタイルに合わせて調整できるのが特徴です。

月間、週間、日々の計画を立て、目標、ハビットトラッカー、心のこもったメモなどもノートのどこにでも加えることができます。

それは、バレットジャーナルの根本が「レゴ」のようなブロックで組み立てるようになっているモジュール式だからです。

ユーザーがその場に合ったモジュールを自分好みの形で組み込んで使える柔軟さをもっているのです。

あなたのバレットジャーナルは、ToDoリスト、日記、スケジュール帳、スケッチブックになる。その全てを一箇所にまとめることができるのだ。この柔軟性は、バレットジャーナルが「モジュール」(組み立てユニット)で構成されているからこそ可能になる

バレット・ジャーナル ライダー・キャロル著

デジタルデバイスに頼ることなく、紙とペンだけで自分だけのオーガナイザーを作ることが可能です。

バレットジャーナルは、時間管理や目標達成に役立つだけでなく、クリエイティブな表現の場としても楽しむことができます。

自分だけのデザインやレイアウトを楽しむことで、日々の計画や記録がより楽しくなります。実際、インスタグラムでは「バレットジャーナル」という言葉が入ったハッシュタグが何種類もあり、そのどれにも美麗な写真が添えられています

バレットジャーナルのコアはこれから解説する基本の要素から成り立っています。

あらゆることが自由なバレットジャーナルですが、基本のやり方を変えると、それはバレットジャーナルと呼べない、というより、バレットジャーナルの持つ力を発揮することはできないと思います。

バレットジャーナルは、少なくともこの10数年の時の淘汰を生き残り、世界中の人に支持されたノートです。

オリジナルが簡単につくれない凡人の私には、バレットジャーナルの権威と実績に乗っかり、世界中で証明されてきたそのよさを実践することが一番の早道だと考えています。

だから、まずはバレットジャーナルの作法に則って使って見るようにしてください。

基本機能

四つのコアコレクション

バレット・ジャーナルには、「コレクション」という考え方があります。バレット・ジャーナルでは、人生はなかなか整理できないごちゃごちゃしたもので、放っておくと頭の中が混沌状態になってしまうということを前提にしてシステムが組まれています。

混沌と戦おうとするのではなく、混沌を受け入れる

バレット・ジャーナル ライダー・キャロル著

混沌を受け入れるからこそ、「ToDo」も「アイデア」も「記録」も「メモ」も柔軟に組み込み自由なモジュラーとして扱っているのです。

この、もともと混沌とした情報を一つのモジュールに集めたものを「コレクション」と言います。

- 買い物リスト

- 旅行の計画

- プレゼンの準備

- 食事の献立

必要に応じて、情報が整理され、まとめられます。これがコレクションです。

上に上げたようなコレクションは、世界中で多くの人が自分流のアイデアを発表していますが、もちろん自分で作ることもできます。

このコレクションについて、バレット・ジャーナルにはその核をなす4つの「コレクション」と呼ばれる要素があります。

- デイリーログ

- マンスリーログ

- フューチャーログ

- インデゥクスページ

デイリーログは、日々の出来事や考えをリアルタイムで書き留めるページです。

新しいページに日付を書き、ページ番号を書くだけでデイリーログの準備ができます。

あとはこの後述べる「ラピッド・ロギング」という方法で、行動やタスク、考えなどをその場その場で書き留めていきます。

このことで頭の中にためておく重荷から開放されますし、あとから振り返って学ぶことができます。

マンスリーログは、本における新たな「章」のようなものです。

これからの一ヶ月が全体のどの位置にあるかを見通すとともに、今日という日がこの一ヶ月のどの位置にあるのかという前後関係を意識することができます。

見開き2ページを使い、左にはカレンダー、右のページには今月のゴールとなるタスクを書きます。

「ログ」と名がついている通り、単なるプランナーではありません。日々記録し、更新していくものです。

デイリーログで、明後日以降に実施する新たなタスクが生まれたら、それを「マンスリーログ」に移動し、マンスリーログを更新します。

また、実際の予定から変更されプラントは異なったことをした場合、これも実際の行動に更新されます。

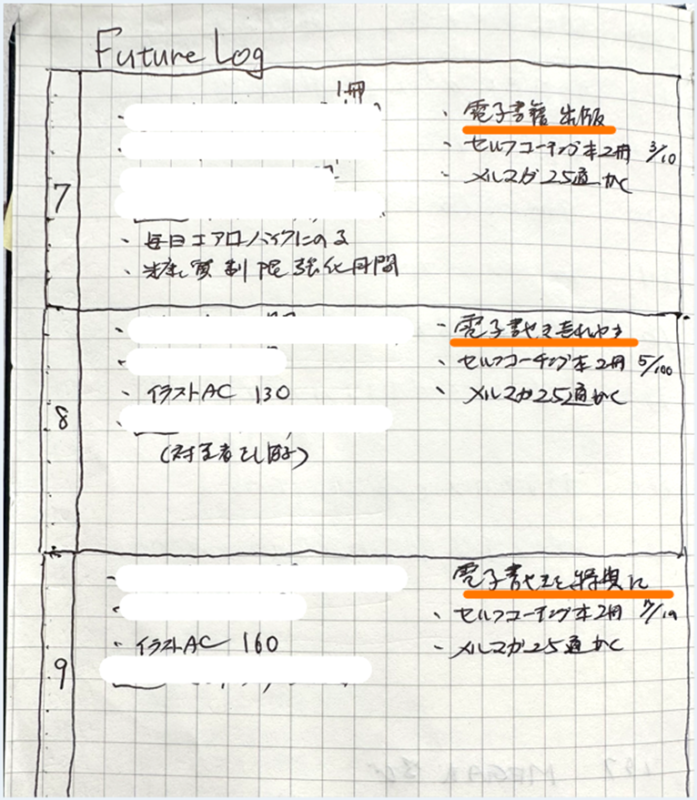

フューチャーログは、「来月以降の特定の日付の予定を記入しておく場所」です。

デイリーログに来月以降のタスクができたら、それをフューチャーログに移動します。

特定の日付はないが、ぼやっとこのあたりにする、というようなことも日付無しで書いておきます。

このとことでGTDにおける「いつかやる たぶんやる」と決めたことを落とさずに実行できるようになります。

マンスリーログを書くときには、一度フューチャーログを見て、今月に予定していること、実行するように決めていたタスクはないかどうかを確認します。

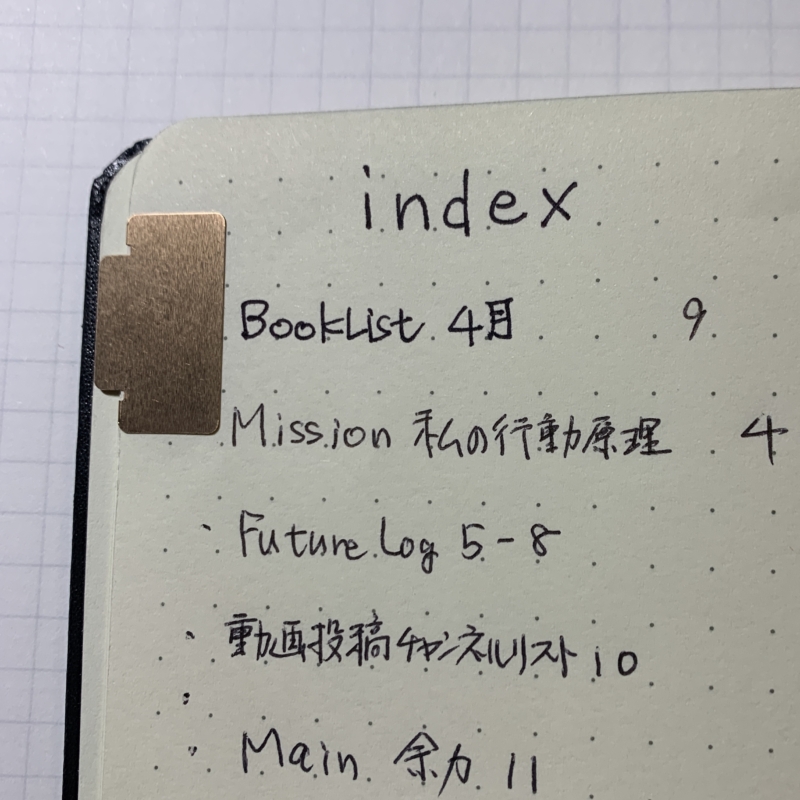

インデックスは、さまざまなメモやコレクションがどこにいったかわからないようになることを避けるために作る索引です。

バレット・ジャーナルの最初に書く「目次」のようなものです。

バレット・ジャーナルでは、その都度、今必要なさまざまなコレクションが作られます。これを追跡するためのものです。

以上、4つのコアコレクションがあります。「これがあるからバレット・ジャーナルといえる」という基本の要素だと思ってください。

あなたがこれまでに書いてきたノートが、「今日」「月」「未来」「インデックス」の要素から成り立っていて、「コレクション」を自由な位置にその都度必要なタイミングでつくることができるるならそれはバレット・ジャーナルの基本的な枠組みを備えていることになります。

ラピッドロギングとキー

ラピッドロギングは、ライダー・キャロルによると「効率よく思考を整理する技術」です。私たちが日々経験することを人生のレッスンとみなし、それを書き留めておくことによって学び、成長する自己学習を行うということが基本の考え方です。

一般的には古来から日記がその役目を担ってきましたが、なかなか万人が継続し続けられることではありません。忘れるし、時間がかかるし、内容を思い出せないし、眠いし・・・で挫折してしまった経験は多くの人にあるでしょう。

ラピッド・ロギングは日記から必要不可欠なもの以外は削ぎ落とし、効率的に「今おこっていること」を記録していくものです。

ラピッド・ロギングは「ラピッドに(迅速に)」「ログ(記録)」する書き方です。これをライダー・キャロルは「現在のリスト」と読んでいます。

具体的には、バレットと呼ばれる「行頭文字」を内容の種類によって使い分けながら、箇条書きをしていくものです。

これら用途によるバレット(行頭文字)のことを「キー」と呼び、人によって書き方がそれぞれ異なるものです。

私のキーは、以下のとおりです。

「・」・・・行動

「□」・・・タスク

「!」・・・思いつき

「レ」・・・食べたもののレコーディング

「N」・・・ニュース

「K」・・・キーワード

「本」・・・読書のメモ

これらがラピッド・ロギングで主に使われるキーです。この4年間にどんどん増殖し、整理されてきて、残ったのはこれらのキーとなりました。

ラピッドロギングの具体的な事例は、この後の章で詳細に解説します。

コレクションページ

コレクションページは、自由に作れるページのことです。

本やテレビの感想、ニュースを見て考えたこと、新しい思いつきのプロジェクト化、考えを深め広げる場

そのような場所として自由自在に、バレット・ジャーナルのどの位置にでも埋め込むことができます。

思いついたら新しいページを開き、そのページをコレクションページにして、タイトルを書くのです。

コレクションページをあちこちに書いたら、どこにあるのかわからなくならない?

わからなくなります。そのために「インデックスページ」があるのです。

新しいコレクションページにタイトルを書いたら、インデックスページを開き、タイトルとページ数を書いておくことになっています。

1ページで終わらなかったらどうなるの?以前作ったページに続きを書きたくなったら?

1ページで終わらなかったり、別の箇所に続きを書くことになったりしたら、通し番号を打ってインデックスページに記入して管理したます。

また、渡しの場合は、コレクションページの最後に「◯ページへ」と書き、続きのコレクションページの先頭に「◯ページから」と書くことでリンクさせています。

これらのコレクションページは大事な知的生産や、プロジェクトに繋がっていくことなので、それらを思い立った時に同じノート内でどんどん作ることができるのは私にとってとても強力なことだと言えます。

「移動」システムで前に進める

「移動」もバレット・ジャーナルにおける大事な要件です。

1日の生活の中で「ハガキ買わなきゃ」と思ったとします。でも今はそれについての行動をするタイミングではありません。その時にデイリーログを開き、「□」というバレットで始まるタスクとして「ハガキを買う」というタスクを記入します。

このままでは忘れてしまいます。

バレットジャーナルでは、1日の振り返りの時にデイリーログから「□」を探し出し、タスクを見ます。

そして「ハガキを買うのはいつか?」を考えます。

明日買えるのなら、新しいっページを開いて明日のデイリーログをつくり、そこにタスクとして書き込みます。そして今日書いた「ハガキを買う」の行頭の「□」に「→」印を入れます。

「→」印は、右のページへ、すなわち未来のページである明日のデイリーログに送ったという印です。これを「移動した」というわけです。

このことにより、今日思いついたタスクは、明確に明日することとして位置づけられることができるのです。

明日はできないけど、今月中の何処かでやるなら、「マンスリーログ」を開き、然るべき日に位置づけます。この場合、マンスリーログは左の方をめくった場所にあるはずなので、今日思いついたタスクには「←」矢印で打ち消して、移動したことを示します。

同じように、明日はできないけど、今月中も無理、未来の何処かでやろうという場合は「ふゅーりゃーログ」に記入、同じく「←」矢印で打ち消して、移動したことを示します。

デイリーログ全ての「□」に「→」もしくは「←」がついていることを確認し、全部が然るべきタイミングに移動したことを確認できたら、今日の振り返りの時間は終わりです。

こうして、思いついたタスクは、未来の何処かで忘れられずに確実に実行されるのです。

そした、頭を空っぽにして安心して休むことができます。

これが「移動」です。

この「移動」があるから、バレット・ジャーナルをただのメモではなく、強力なプロジェクト&タスク管理のツールにすることができるのです。

以上、バレット・ジャーナルの基本的なことについて解説しました。

参考図書も何冊も出ているので、ぜひ読んでみることをおすすめします。提唱者のライダー・キャロル氏自身の著書もあります。

バレットジャーナルを行うためのツール

方眼やドットのノート

大きさには決まりがありません。マンスリーログが1ページ内に収まる31ます以上の大きさののものを選ぶ方が使いやすいです。

マンスリーログが2ページにまたがっても、それでこだわらない人はそれでもいいでしょう。

お気に入りのペン

書きやすいペンは「これ」というものを何本も揃えているといいでしょう。

バレット・ジャーナルは後で見返して活かしていくものですから、字の太さやインクの濃さ、かすれなどが統一されていたほうが見やすくなります。

そのためには、書き味が気に入ったペンを何本も揃えておいて、いつでも同じペンで書けるようにしておくとよいです。

私は、5本セットで書い、noteにはさむもの、書斎の机の上のペン立てにおくもの、バッグの中の呼び、寝室などにおいています。

手帳バンド

以下のような手帳バンドでノートをとめ、そこにペンを挟んでいます。

いろいろと買い替えて試してみましたが、まだ探索中です。今使っているのはこのタイプです。

必ずしも必須ではありませんが、カバンから取り出す時にノートがペラっと開いてページが折れてしまったりすることがあるので、私はこれでノートが不用意に開くことをとめています。

以上のような準備で、バレットジャーナルを始めることができます。

フォーマットの線を定規で引きたい人は,定規を加えると良いですが、私は全てフリーハンドです。

インスタに掲載する作品としての「映える」バレットジャーナルを書きたい人は,この他に、カラーインクペン、シールなど、デコレーションのための好きなアイテムを使えばいいです。

文庫版サイズの持ち歩き用ノートか,ロイヒトトゥルムのような据え置き型ノート化か、仕事やライフスタイルによって違うと思いますので、どちらでも構いません。

Lyusytleのバレットジャーナル3つの機能

わたしは、2024年1月現在でバレットジャーナルを使いはじめて4年になります。この間、さまざまな使い方をしてきた上で、現在バレット・ジャーナルに次の3つの機能を持たせています

1.人生スパンでのプロジェクト&タスク管理

私のプロジェクト&タスク管理の方法は、GTD(Getting Things Done)の考え方を土台にし、やりたいことを「年ー月ー週ー今日」に落とし込ませて毎日を前に進めています。

拙著「鬼実行力」で具体例を上げて詳しく解説しましたが、年次計画にあたるのが、「フューチャーログ。月間計画にあたるのが「マンスリーログ」、週計画にあたるのが「ウィークリーログ」。そしてデイリーページにあたるのが「デイリーログ」です。

バレットジャーナルには、やりたいと思ったことを確実に前に勧めていく仕組みが最初から内包されているのです。

2。知の蓄積によるネットワークの創造と知的生産

日報の「アイデア創出の場」で生まれた「自分の考え方・新たな知見」を保存し、それを知的生産に結びつけていく機能です。

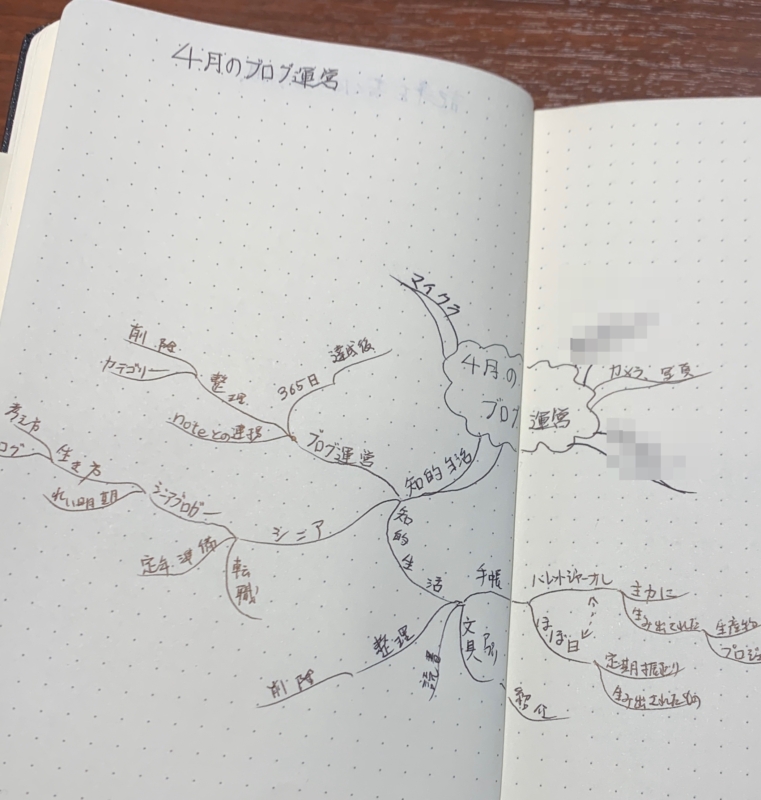

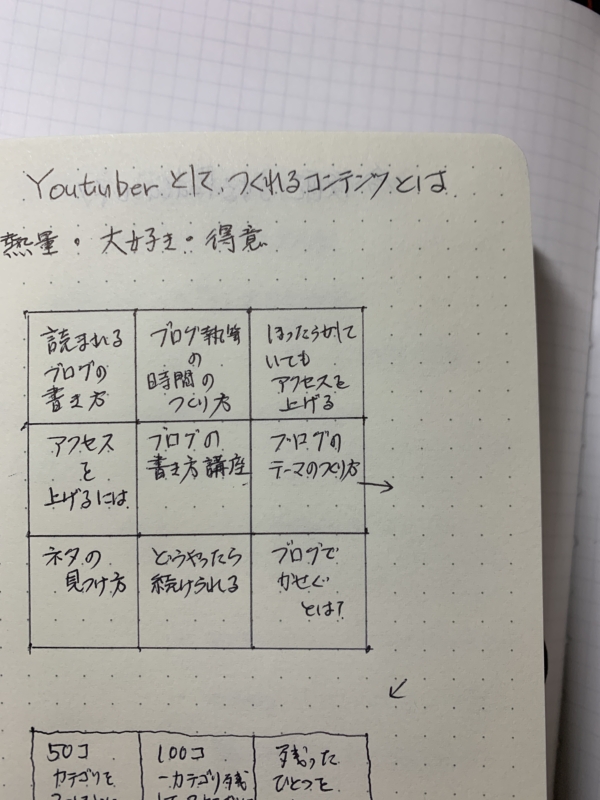

マインドマップやマンダラチャートなどのツールを使って練り上げた「作品」が、蓄積されていきます。

これは、「コレクションページ」を新たに立ち上げて書き、蓄積します。

そして、バレットジャーナル冒頭の「インデックスページ」に索引が作られます。

インデックスページに、「知のコレクションページ」へのリンクが貼られているので、コレクションページはノート中のどこにつくってもいいのですが、私はノートの最終ページから順に遡って書いています。

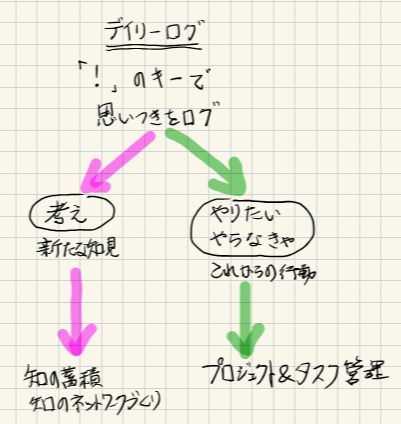

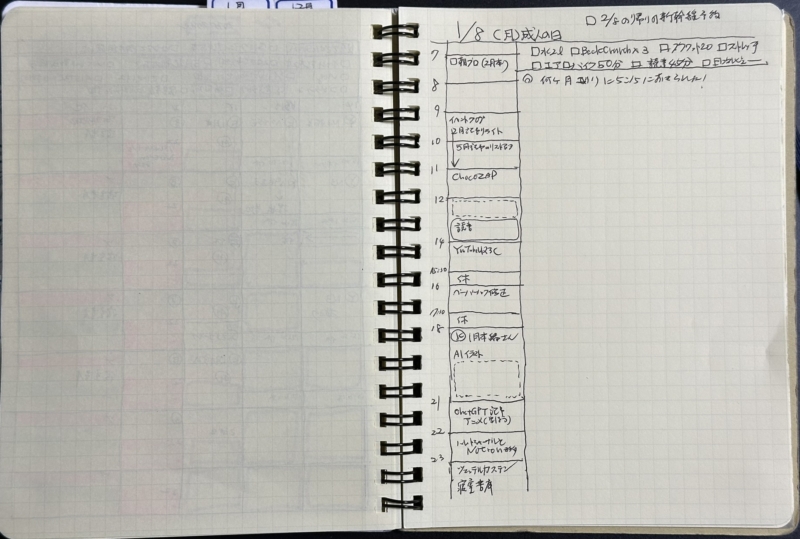

3.日報

日報の機能である「デイリーログ」には次の3つの機能を持たせています。

- プロジェクトを細かなタスクに分けた上で、本日に割り振られたタスクの実行の場

- 行動のログの場

- アイデア創出の場

タスクの実行の場

「人生スパンでのプロジェクト&タスク管理」で解説したように、ライフタイムスパンで計画された自分のプロジェクトが、「年」に割り振られ「月」「週」に落とし込まれ、その上で「今日何をすべきか」ということが書かれています。

今日はそれを実行するだけでいいようになっています。それで、ライフタイムスパンで叶えようとしている自分のプロジェクトに一歩確実に近づく。

そのようなページです。

行動のログの場

行動のログは、実際に私が何をしたのかを書き込んでいきます。

このことで、自分の行動の振り返りを行います。

キーとなるバレットは主に次の4つです。

「・」・・・何をしたのかを書きます。

「□」・・・やらなければならないことができたら書きます。

「!」・・・新しい考えや思いつき、アイデアです。

「レ」・・・岡田斗司夫氏のレコードダイエットの記録として書きます。

アイデア創出の場

これは私のバレットジャーナルの特徴的な使い方だと思っています。

今日のログをとっていて思いついたアイデアは「!」というキーで書きます。

それを拾って、さらに考えを深めたり広げたりしていくのです。

この時に、マインドマップやマンダラチャートなどの思考ツールを使うのです。

ここで思いつきが深められることによって「自分の考え方・新たな知見」や「これからの行動」に育っていきます。

「自分の考え方・新たな知見」は、「知の蓄積によるネットワークの創造と知的生産」へ。「これからの行動」は「人生スパンでのプロジェクト&タスク管理」へと場を移してさらに成長したり、遂行したりします。

日報は、単にタスクを遂行し、行動を記録する場だけではな、新たな考えやプロジェクトを生む場としての役割もあるのです。

以上、3つの機能を述べました。これからはそれぞれについて具体的に解説していきます。

1.やりたいことを実現させる行動管理のための「プロジェクト&タスク」

ここでは、バレットジャーナルの第1の機能、やりたいことを実現させる行動管理の使い方について解説します。

拙著「鬼実行力」で解説したやりたいことの実現へのプロセスは、ほぼここで解説するやり方を用いています。お読みになった方には既視感があると思いますが、再度詳しく解説していきます。

デイリーログでやりたいことの種を見つける

行動、事実,考えを、「キー」を変えながらラピッドロギングします。

せねばならないタスクや,やりたいことを思いついたら,「タスク」を表すキーで書きます。

渡しの場合、やりたいこと、せねばならないことを表すキーは「□」にしています。

デイリーログから「□」マークのログを見つけ、それが「やるべきこと」「やりたいこと」であることを認識します。

「!」マークのキーは思いついたことや考えなのですが、時々このマークで書いたことに「やりたいこと」の種が隠れていることがありますので、それも見るようにしています。

「! 近頃読書量が足りない」というようなログがあったとします。書いたときには自分の気づきとして書いているのですが、このログには「だからなにかしなくちゃ」という思いが隠れているわけです。

「!」マークを拾った時、このログに「だから何?」と問いかけてみます。

すると「読書量を増やしたいなあ」とい思いがひょっこり出てきます。

すると気づきとして「!」をつけて書いたログから、「□読書量を増やす」というタスクが生まれるのです。

コレクションページを立ち上げ、プロジェクト化し、プロジェクトを掲げる

やりたいことに「◯◯プロジェクト」と名前をつけ、最終的に達成されるべきものとしてコレクションページを立ち上げます。

そのページでは、それを成し遂げるまでに必要なタスクが並べられます。

そのロードマップを実行するために、年計画、月計画の粒度で落とし込みます。

「年計画」では、フューチャーログで各月に割り振ったゴールを書き込みます。

「月計画」では、マンスリーログで、その月の何日に何をやるのかというところまで落とし込んで書きます。

あとは、それを管理しやすくするためにもう一段ウィークリーログをはさみ、週ごとのゴールをつくります。

こうして、プロジェクト化されたら、自分の「ドリームノート」のようなボードやノートに書き込んで自分の潜在意識に刷り込みます。これを「プロジェクトを掲げる」と言っています。

渡しの場合は、ブログで宣言することが多いです。

デイリーログで遂行する

フューチャーログ、マンスリーログ、ウィークリーログと徐々に粒度を挙げて落とし込まれたことを、「今日やること」として遂行するのがデイリーログです。

やるべきことを時間軸で書き込んでいるので、あとはそれをこなしていくだけです。

夜,1日のデイリーノートを見返す「移動」

毎晩、今日のデイリーログを見返します。

そのログの中から「□」のキーをバレットにして書いている「タスク」を見つけ,今できることはすぐにやってしまいます。

明日やることは,明日のデイリーログのページに移動します。今日書いたタスクの「□」のバレっtの上から「→」マーグを書き、バレットを書き換えます

「→」は未来に移動したという意味です。これで、今日思いついたタスクが明日に「移動」されました。

そこで、明日のデイリーログに転記しておきます。

明日ではないが,今月中にやることについては、ページをもどり、マンスリーログを見つけて移動します。つまり,実行する日に書き込むことにするのです。

来月以降の未来に実行するなら,月単位でざっくりと未来を俯瞰している年計画としての意味を持つフューチャーログに書き込みます。

元のログのバレットである「□」には「←」マークを上から書き、すでに移動したことを示します。

「←」マークは,前のページに送ったことを示す。すなわち,送り先はマンスリーログか,フューチャーログだということです。

以上のように,デイリーログに書き込まれた「□」のバレットで書かれたタスクは,未来のどの時点がで実行できる形で収まることになります。

これを「移動」といい、バレットジャーナルでの行動管理の大事なシステムです。

新しい日が来て,デイリーログをつけ始める時、今日やるべきことは、元々マンスリーログに記入されている内容から転記します。

マンスリーログを開いで、今日の欄に記入されてきたタスクがあれば,それを今日の出来リーログに「移動」させるということです。

また、昨晩の「移動」によって、昨日思いついたタスクを今日実行するように「移動」していたタスクもあります。

月が変わるときは,新しい月のマンスリーログを書きます。このとき、自分のスケジュールを書き込んだあとは,フューチャーログを見ます。そこには過去の時点で、来月以降にやると決めたタスクが移動されています。今月のフューチャーログにそんなタスクがあれば,それをマンスリーログに移動させます。

以上が基本的な、バレットジャーナルによる行動管理です。

頭を働かせずに機械的に進められるシステムです。

週次レビューで進捗を確認する

「鬼実行力」でも章を割いて解説しましたが、プロジェクトを前に進め、達成にまでもっていくためには途中で進捗状況を確認する「レビュー」を行う必要があります。

定期的に「あれはどうなっているのか」「阻んでいる要因はないか」「来週もこのまま続けるか」「棚上げにするのか」などを判断し、進行を調整していくことによって、プロジェクトは頓挫せずに達成することができます

1週間毎に振り返る「週次レビュー」が一般的ですが、バレットジャーナルでは先に述べた「移動」という行動を毎晩行いますので、日毎にレビューを行う「日次レビュー」をおこなっているということになります。

2.知の蓄積とネットワークづくりによる知的生産

私にとって、さまざまな知識や思いつきを蓄積し、それを知的生産につなげていく主な場は、PCです。

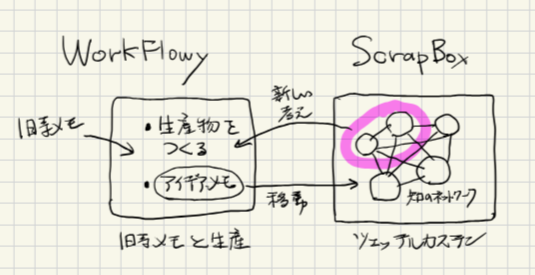

ネットを使っていて、新しい知識や思いつきを得たら、一時メモとしてWorkFlowyに蓄積します。

それをそのまま長文に育てるなら、WorkFlowyのアウトライナー機能を活かして記事や電子所駅などの「生産」を行います。

思いつきの場合はScrapBoxに移し、他のメモと化学変化させて新しい知見を生み出す「地のネットワークづくり」を行います。そして新たなアイデアが生まれたらWorkFlowyに戻し「生産」を行う。

そのような仕組みを作り、2023年まで6年間行ってきました。3年前からはNotionがこれを引き継ぎ、Notion一つでこれらをまかなえるかどうか検証中です。

しかし、私は、このしくみをバレットジャーナルでも行ってきました。

バレットジャーナルのデイリーログに「一時メモ機能」を、

コレクションページに「蓄積」と「知のネットワーク」「生産」の機能を、

それぞれ持たせています。

「知のネットワークづくり」という大きなプロジェクトをPCのと手帳の両面から行うということであり、決してPC版の知のネットワークと、手帳版の知のネットワークの2つがあるというわけではありません。

バレットジャーナルに作った知のネットワークは、最終的にはPCに移動することになります。

それなら、なぜバレットジャーナルでそれを行っているのかというと、バレットジャーナルによる知のネットワークづくりは、外でもバスの中でもどこでも行える機能性と気軽さがあるからです。

なにか思いついたらさっとデイリーログにメモをします。

ちょっと考えをころがしたければ、そのメモをコレクションページに移し、そこでマインドマップ、マンダラチャートなどの思考ツールを使いながら深めたり広げたりします。これまでの知見が総動員されるので、自分の中の知のネットワークにアクセスし、それを存分に活かしている状況です。

こうしてなんらかの生産の種が生まれたら、新たにコレクションページを作ってそこで文章化します。

これらの一連の流れはとてもスムーズです。そして、また柔軟でもあります。

メモの段階でWorkFlowyの一時メモに転記し、その後の知のネットワークづくりのタスクをPCにまかせてしまうこともあれば、一気にバレットジャーナル上で文章にまでしあげてしまうこともあります。

しかし、最後はWorkFllowyかScrapBoxに移動することになります。(2024年1月現在は、Notionにも蓄積)

バレットジャーナルは、魚を釣ってくる場であり、その魚をそのまま市場に卸すか、ある程度さばき、場合によっては調理まで行って、市場を通り越してスーパーまで持っていくか、その場のやりやすさで柔軟に行うことができるのです。

デイリーログに新たな思いつきの入力

デイリーログは、さまざまなプロジェクトがタスクにおとされて月に割り振られ、週に割り振られ、最終的に「今日すること」に落とし込まれたページです。

このページさえ開いておけば「供すること」が明確にわかり、あとはそれを実行していくだけです。

その行動の中で、なんらかの思いつきが生まれることがあります。その場合「!」のキーをバレットにして書き込みます。

アイデア用の別のページを用意してそこに思いつきをプールするのではなく、現在進行形で動いている最先端のページで、「行動」のログと一緒に並べて書いていくのです。

アイデアと行動はリンクしています。アイデアはなんの脈絡もなく唐突に降ってくるということもありますが、多くは何かをしている時に降ってきます。

「なんの脈絡もない」というのは自分の顕在意識化で感じていることであって、心の奥底、潜在意識化では繋がっているかもしれません。というより、むしろそうでしょう。

なにか行動をしている時に、過去の知見や行動がどこかで繋がってアイデアとして現れるのです。

だから、最先端の現場としてのデイリーログで、他の行動といっしょに記録するのです。

これが、デイリーログで行う「新たな思いつきの入力」です。

インデックスページで思いつきの蓄積

デイリーログにアイデアを書き込むことは「!」のキーを使って書き込みますので、夜の「移動」の時間にノートを見返す時にはタスクを表す「□」のキーだけでなく「!」のマークを探します。

私は、最初は、この「!」キーのついた思いつきをすぐにどうかするわけではなく、一旦マーカーを引いておきます。

そして、数日たってからバレットジャーナルをパラパラとめくる時、そのマーカーが引かれたアイデアを見て、「何かになりそう」と思ったらようやく取り出します。

そして、余白があれば、そこに考えを追記します。

しかし、多くの場合は、コレクションページに移して、そこで考えを広げ、深めることになります

その時に、インデックスページ(目次)を開き、この思いつきのコレクションページのページ番号を書き加えます。

こうして、インデックスページに知の蓄積ができていくのです。

コレクションページで思いつきからアイデアへ広げ、深める

コレクションページでは、好きなように思いつきをアイデアへ昇華していきます。

溢れ出てくる考えをそのままダラダラと一気に書き下ろすこともあれば、

ページの真ん中に思いつきを書いて、マインドマップで広げることもあります。

マンダラチャートを使うことも多いです。

他の文献やコレクションページとリンクする場合、そのページ数をお互いのページに書いて、ページ同士をリンクさせます。

こうして、バレットジャーナル上に知のネットワークができていくのです。

ただし、バレットジャーナルでの知のネットワークは万全ではありません。2ヶ月ほどで新しいノートに替えなければならないからです。

なので、バレットジャーナルでの知のネットワークづくりはあくまで仮の集積所であって、本当の知のネットワークであるScrapBoxに蓄積されるまでにおいておく場所ということになります。

しかし、手に取れる現物としいて知のネットワークがあるということも魅力的であることは間違いありません。

そこで、これまでのバレットジャーナル全体を通しての「インデックスノート」を別につくってあります。

それを見れば何冊目のノートの何ページに書かれているのかが人目でわかるようになっています。

つまるところ、その全体を通した「インデックスノート」が、現物の方の知のネットワークの本体であるともいえます。

この後、知の蓄積はデジタルに映っていきます。ScrapBoxに一つ一つの知見を移していくのです。

そこでは、それぞれのメモが、言葉やページ間のリンクによりつながりあい、新たな知の繋がりができ、知的生産に結びついていくのです。

知の蓄積と知的生産については、また別の機会に譲ります。

3.日報による人生のログ

日報は、バレットジャーナルで「デイリーログ」と呼ばれるページです。基本的には今日の行動はその時その時にそのページに記録されていきます。

デイリーログでの日報と日記との違いは、即時性、網羅性にあると言えます。

日記は夜にその日に合ったことを思い出して書いていきます。しかし、デイリーログでは基本的に、今このときに記録されます。まさに「ログ」と言えます。

デイリーログでは、「行動」だけでなく、「考え」「気づき」など思ったこともその場で書かれます。

時間が建てば消えて行ってしまう「思い」などはできるだけ早く記録しなければなりません。

バレットジャーナルでは「ラピッドロギング」という考え方で、それを行います。

それがなにか、行動なのか考えなのかなどを表すバレット(行頭文字)を使い、できるだけ短い文章でラピッド(迅速)に書いていくのです。

これは、スマホやPCではなく、手書きであるからこそやりやすいことでもあります。

デイリーログにおける日報には、以上のような即時性があります。

その場の行動や思いのキャプチャなので、鮮度が高いのです。

日記のように後から思い出して書くと、すでにその行動にはこれまでの自分の人生で形作られたなんらかの価値づけがすすんでいて、自分の行動をいわゆる「美辞麗句」にしたてあげてしまうことがあります。

しかし、即時性を大事にする日報では、ただただ、今の行動が記録されていきますので、その行動にはまだなんの価値付もされていません。だらだらしていたら「だらだらしていた」と書くのです。

それに意味を見出すのは、夜に行う「移動」の時間です。

だらだらしていたという行動は、このときの振り返で、「ちょっと前に仕事を詰めすぎたので集中力が途切れたな」「やることを見失っているな」と意味を与えられることになります。

カメラによるRAW(生)撮影のようなものだといえるかもしれません。

一般の撮影では、カメラが人間の目に見えやすいように、明度、再度、色相を調整して、他の要らない情報はすべて切り捨て「こんなのお好きでしょ?」と料理して出してくれるのですが、RAW撮影では全ての情報を込めたまま撮影しますので、「現像」作業で、いかようにでも活用することができます。

ラピッドロギングにより、行動をすばやくキャプチャしていくことで、生(RAW)の情報をそのままノートに保存しておき、後から「現像」することで、その行動や思いをさまざまに解釈して人生に位置づけていくということができるのです。

以上、日記とは違う点に、即時性について解説しました。

次に網羅性ということについて解説します。

網羅性とは全てをカバーしているということです。

ここでいう全てとは、自分が記録すると決めたあらゆる行動や思いです。

したこと、言ったこと、行った場所、読んだもの、見たもの、食べたもの、思いつき、毎日のルーチンタスク、そのようなことです。

自分できめられますので、人によって全く違うと思います。

これらが一つ一つ識別できるよう、バレットジャーナルでは「キー」と呼ばれるバレット(行頭文字)を定義していくことになっています。

私の倍は、「・」(行動)、「□」(タスク)、「!」(思いつき)、「N」(ニュース)、「レ」(食事のレコーディング=レコーディングダイエットをしているので)、「本」(読書)などを主なキーとして定義しています。

キーを決めているとラピッドロギングで書きやすいだけでなく、書いていないキーがあること、つまり記録し忘れがあることに気づくことができます。これがデイリーログに網羅性を与えるのです。

日報に網羅性を与えることで、自分の人生を包括的に捉え、進めていくことができます。

日記でも、それらを書くための項目が用意されているものもあります。「温度」とか「天気」などです。しかし、自分には必要がない項目もあり、固定されているため、網羅的という点ではバレット・ジャーナルの日報に譲ります。

どのようにしてここにきたのか

私は、このラピッドロギングによるデイリーログと言う形での日報を、2024年1月現在、まる4年間書き続けてきました。その間、一日も書かなかった日はありません。

ラピッドロギングによるデイリーログは、それだけ書きやすいからとも言えるでしょう。

おそらく今後何十年にわたって私はデイリーログを書き続けると思います。

私が、以下のようにしてこのデイリーログにたどり着きました。

日記

子供の頃、先生から日記を課題に出されてからハマり、その後人生において日記を書くということが自分にとっての大事な行動になりました。

ノートだったり、製本された「◯◯の日記」だったり、様々に形を変えますが、夜寝る前に今日あったこと、考えたことを書いて記録をためていくということが気泡行動になりました。

デジタル日記

1980年代になりパーソナルコンピュータを個人が使えるようになると、ワープロで日記を書く人が出てきました。

当時のパソコンはハードディスクがなく、フロッピーディスクに記録するものだったのですが、容量が少ないので、「すべて」を記録することができませんでした。なのでフロッピーディスクが何枚も必要になります。まだまだフロッピーディスクが高価な時代でしたので、日記のために何枚も買うわけには行きません。

全てが記録できないという理由で私は当初、日記をワープロで書くことはしませんでした。

ところが、「データベース」ソフトと使うようになると、初めて日記をデジタルベースでつけるようになりました。自分で決めた項目に毎日入力するだけで「網羅的な」日報が少ない容量で書けるようになりました。「日報」という形での記録の始まりです。

教師をしていたので、その日の授業科目、授業内容などを1年間入力し続けました。

その後、デジタルの入力では、いちいちソフトを立ち上げずに、テキストエディターをさっと開いてテキスト入力すれば足りる事に気づき、その後は、たった一つのテキストファイルに、1年間の記録を書き続けるようにしました。

テキストデータなので、容量はほとんどとりません。その上、考えや、研修の記録など、書きたいことをなんでも書くようになりました。

ちょうど1980年代の終わりから1990年代初頭にかけてのことでした。据え置きPCからノートパソコンのはしりのようなものが現れ始めた頃で、私はさっそうとモバイルのワープロやノートパソコンを購入してわざわざ外に持って行って、喫茶店で記録をしていました。それがうれしかったのです。

特定のソフトではこうは行きません。据え置きのPCででしか作業ができないからです。テキストに絞ったおかげで、どこでもいつでも記録できるようになりました。

これが日記を卒業して、その場その場のライフログを始めたきっかけです。

テキストにしぼったことによってさらによいことがありました。

データベースソフトで入力した1年間の記録は、その後40年近くたった今、どこかに消えてしまいました。パソコンがWindowsに切り替わった1994年以降、PC98でしか使えなかったそのソフトをつかうことがなくなり、データごと埋もれてしまいました。

しかし、テキストで入力していた日報は1989年からのものが今でも残っています。

テキストによる入力は保存性に優れているのです。

その場でのロギングは2000年代に入ってからさらに加速。ノートパソコンが薄く小さくなり、レッツノートのような軽量型のノートがでると、さらに機動性がよくなり、ほぼいつでも開いて記録することができるようになりました。

そして、決定的だったのは、2002年ごろ導入した「シグマリオン」というWinCE機の登場でした。初期のワープロのような小さな形状で、みためが筆箱くらいの大きさしかありません。

しかし、蓋(モニター)を開くと、そこにはびっしりとフルキーボードがならんでいて、ほぼ一瞬で電源がはいり、3秒ほどするとテキストを打てるようになりました。

私は、散歩に行くときにはいつもこれをポーチに入れ、ときどき立ち止まっては手のひらにシグマリオンを載せて、右手でポチポチとキーを叩いて行動やアイデアを記録しました。

日報としてのログが質量ともに飛躍的に増えました。

Wordと五感だったので、帰宅してUSBでPCに繋げば、自宅のPCに保存されている日報用のワードファイルと自動的に同期、その日の分を追記してくれるのも嬉しいものでした。

このころからのファイルは全てPC内にすぐに使える形で保存されています。

2000年代初頭に携帯にiモードが搭載され、インターネットが使えるようになると、私は、もうシグマリオンを持っていくことはなくなりました。

歩いていて何か思いつくと、携帯でメールをポチポチとうち、自分あてに送るようになったからです。私がそれを始めたのは2005年とちょっと遅いのですが、わたしにとってのモバイル時代のはじまりとなりました。

私のデジタル日報はますます加速してきました。

そしてすべてのテキストをWordの一つのファイルに記録していきました。

EvernoteとTwitterの登場

2009年、Evernoteが登場、同じくTwitterも始めました。

これらを快適に行うために、がまんしていたiPhone3Gをようやく購入したのでした。

全てが収まってしまうEvernoteと、その場でなんでも記録しておけるTwitter。

なんでもログ派のわたしにとって、EvernoteとTwitterは、単にデータベースやコミュニケーションツールではなく、ライフログのためのツールだったのでした。

Twitterに鍵アカウントを作って、出先では研修内容、思いつき、行動をどんどんTweetしました。

ツイートした内容は、「ツイエバ」というサービスで自動的にEvernoteに送られます。

これで、私は日々ツイートするだけで自動的に日報が完成していく仕組みを手に入れました。

このTwitterとEvernoteによるライフログは、それから12年間、今でも継続しており、Everntoeにはこの間のログがすべてつまっています。

しかし、TwitterもEvernoteもサービスが終われば記録は消えてなくなります。私は、40年前の特定PCでしか動かないソフトで書いた1年間の記録を失った苦い経験があります。なので、定期的にEvenoteにためたログをテキスト出力して残しておくということもしています。

つまるところ、特別なプラットフォームに依存せず、最終的にはテキストの形にしてPCに保存しておくことが一番強力な保存性を持っているのです。

WorkFlowyの登場による完全日報

2009年から続けたEvernoteへの情報蓄積も2014年のWorkFlowy(アウトライナー)の登場によって終わりを告げます。

Evernnoteには、自動的にTwitterなどのライフログが今でも蓄積され続けていますが、テキスト入力の主流はWorkFlowyに移りました。

それはアウトライナーとしての機能上、テキストを最初の段階からWorkFlowyに入力しておくと、そのままレポート、ブログ記事、そしてKindleの本の原稿にまで膨らませてしまうことができるからです。

つまりログが知的生産に直結するのです。

さらに、日報としての機能にすぐれていました。

毎日記録するためのさまざまな項目を用意したテンプレートを用意しておき、毎日それをコピーして今日の日報を書き始めます。

そこには、記録に必要だと思われた、仕事用、private用のさまざまな項目が用意されていました。

これをつかった日報は2016年からバレットジャーナルを始める2020年の1月まで4年間分がのこされています。

こうして、長い長い時間に渡ってライフログの機動性と網羅性を追求してきた私は、最終的にバレットジャーナルのデイリーログにたどり着いたのでした。

つまるところ、紙という現物に、ペンを出してさっと書きつける迅速さには、いかにスマホが強力でもなかなか及びませんし、保存性にもすぐれています。

とは言っても、これらのログから「知のネットワーク」と「知的生産」に関するものは、そこからPCにに移されるのはまちがいありません。

PCで処理する方が優れているからです。

しかし、バレットジャーナルでのロギングがなければ、そもそも考えを深められなかったアイデアやプロジェクトがほとんどと言っていい状況です。

ブログ記事もKindle本のアイデアも、コーチングの立ち上げやその運営も、すべて最初は、バレットジャーナルのロギングからスタートしたものですから。

以上、「プロジェクト&タスク」「知のネットワークづくり」「日報」の3つの機能をご紹介しました。

この3つは、そのまま私のNotionの使い方とリンクしています。

バレットジャーナルにガシガシ書いて、まとまってきたものをNotionに清書して蓄積し、そこから知的生産やプロジェクトの遂行を行っています。

これについては、またどこかで話す機会があるでしょう。

アイデアを発想し、行動に繋げるための、ライフコーチとしての工夫

ここからは、バレットジャーナルならではの個人としての工夫についてお話します。

これまで解説したように、バレットジャーナルはなんでもありといってもいいほど自由なものですが、これがなければバレットジャーナルとは言えないという基本的な要素がありました。

フューチャーログ、マンスリーログ、デイリーログ、インデックスページという4つのコア・コレクションと呼ばれるページがあること、

そして、「ラピッドロギング」と呼ばれる、意味ごとに設定した「キー」と呼ばれる行頭文字(バレット)を使った迅速(ラピッド)な箇条書きで行動や思いを記録すること。

毎晩「移動」と呼ばれる整理を行うことなどです。

これらの要素を入れることは必須ですが、それぞれは自由なフォーマットでつくることができるというのがバレットジャーナルの自由さです。

そして、さらに個人の工夫によって「コレクションページ」と呼ばれるページを作ることができるというのは、バレットジャーナルに拡張性を与えています。

この章では、コレクションページを主として、私の工夫について述べたいと思います。

わたしのバレットジャーナルには、「ミッションページ」、「ウィークリーログ」、「週次レビュー」、「棚上げリスト」、「岡田斗司夫氏提唱のスマートノート」という5つのコレクションページがあります。

これらは、私の20数年にわたるGTDによるプロジェクト&タスク管理の実践から生まれたものであり、ライフコーチとしての工夫ともいえるものです。

以下順に説明します。

ミッションページ

ミッションページは、私の人生におけるミッションを書くページです。ノートが変わるたびに毎回最初に新しく書き直します。

人生のミッションという考え方は、コヴィー博士の「7つの習慣」そして2年間に渡る「フランクリン・プランナー」の実践から学びました。

自分のタスクは、仕事であれプライベートであれ、人生上のミッションに基づいている事が大事だということです。

その大きな人生の目標

ノートはほぼ2ヶ月に一度新しくなり、その都度書きなおきますから、1~2ヶ月に一度は必ず自分のミッションを向き合うということになります。

ウィークリーログ

ウィークリーログは、マンスリーログ(月間)とデイリーログ(今日)との間に挟むページです。

バレットジャーナルの公式では、マンスリーログから直接デイリーログに落とし込まれるようになっていますが、私はやることがとにかく多いので、落とし込みの粒度を高める必要があり、週間ページをつくっています。

もともと2006年あたりからGTD(Getting Things Done)の考えで日頃のプロジェクト管理を行ってきたので、週ごとに進捗状況を振り返る「週次レビュー」を毎週行っていました。

そのため、2021年の1月にバレットジャーナルを始めたときにも自然に週間ページを取り入れました。

ウィークリーログは、毎週日曜日、後で述べる週次レビューを行う時に、次の週の分を作ります。マンスリーログを見て今週のゴールを確かめ、それを達成できるようにやることを「日」に割り振っていきます。

具体的なやり方については、この後の「週次レビュー」で解説します。

ウィークリーログは「ログ」という言葉が入っている通り、ただのプランではありません。毎晩行う「日時レビュー」としての「移動」の作業の歳、ウィークリーログを開いて、実際にはどうだったかを書き込み、記録を残していきます。

週というスパンの中で進捗を見直すことで、今日できなかった今週の達成事項を残りの日の中でどのように調整すればいいのかを練り直していきます。

そして、調整し直したウィークリーログをもとに、明日のデイリーログを立ち上げ、タイムラインを作ってからネルようにしています。

私のようなマルチポテンシャライトにとっては、このような粒度でのプランニングとログが必要です。

週次レビューとたなあげリスト

週次レビューは、毎週行う進捗状況の振り返りです。毎週日曜日の朝、2時間ほどとってじっくりと行っています。

最初に、先週の週次レビューを見て、それをもとに建てた今週のゴールを評価します。

できたら■、半分できたら▲、できなかったら「→」マークをつけます。

「→」マークは、右ページ、つまり未来へ送るという意味で、バレットジャーナルの「移動」にあたるものです。

次に、日曜日のデイリーログの次のページを開き、「今週の成果」を明確に書き残します。その下に「来週に送ること」を書き、先週のゴールの中で「→」マークを付けたものをリストします。

優先事項の高い他s区ができたため、しばらくは取り組むことができないと判断したものは、マンスリーログを修正し、2週間、3週間先に移動しますが、月で収まらない場合は、さらに未来を俯瞰する「フューチャーログ」を開いて、翌月、翌々月に移動します。

フューチャーログというレベルでもいつやるのかを明確にできないときには、しばらく棚上げにします。GTDでいうところの「いつかやる」というレベルにいったん移すわけです。

これは週次レビューの最下段に書くようにしています。

「棚上げリスト」を書く歳、先週の棚上げリストを書き写した上で今週の棚上げ事項を書き加える形を取っています。

こうすることで「今何を棚上げしているのか」ということを週単位で見返すことができるからです。

現在のバレットジャーナルを使っている間、毎週棚上げリストのリストは増え続けます。

ノートが終わるときには、コレクションページの一つとして巻末につくっている「たなあげリスト」に追加し、次のノートの巻末に書き写すということになります。

たなあげリストは、ノートをまたいでずっと持っていくことになります。「

週次レビューとたなあげリストによる具体的なプロジェクトの進行事例は「鬼実行力」で詳しく解説しましたので、そちらをご参照いただければありがたいです。

岡田斗司夫氏の「スマートノート」

私のバレットジャーナルは、岡田斗司夫氏の「スマートノート」を生かしたページ構成となっています。

スマートノートとは、岡田斗司夫氏の「あなたを天才にするスマートノート」によると、「天才を作るためのノート術」です。

たんに「できる人」や「秀才」のためのノートではなく、「発想力」「表現力」「論理力」の3つを高い能力に高めた「天才」を育てるノートだと言います。

3つの能力について、前掲書では、次のように解説しています。

発想力と論理力を兼ね備えると、改革者ややり手になれます。ビジネス界の成功者というイメージです。

表現力と論理力を兼ね備えると、頭の良い人になれます。圧倒的なプレゼン能力をもったサンデル教授や池上彰のような解説者のイメージです。

発想力と表現力を兼ね備えると、「面白い人」になれます。お笑い界で活躍する「天才芸人」というイメージです

これら、2つの能力を兼ね備えているだけで「すごい人」になるには十分ですが、3つとも兼ね備えると、例えばスティーブ・ジョブズや北野武のような「天才」になれると言います。

発想力と論理力を併せ持つ改革者は、表現力がたりないので、話が面白くないといったことになりがち。

表現力と論理力を併せ持つ「頭が良い人」は、なにか新しいものが作り出せるのではなく「いま起きていることの説明」しかできないということになりがち。「で、結論は?」ということになりがちだというわけですね。わかりやすいけど意外性はないというわけです。

発想力と表現力を併せ持つ「面白い人」は論理力が不足しているので、天才芸人であっても映画を作れないと言います。「理屈や損得で相手を動かす圧倒的なパワーが不足している」というわけです。

「1)発想力 2)表現力 3)論理力 このうち一つでもあれば、他人より秀でることができる。2つあれば、成功することができる。もし3つあれば、天下を取ることができる」

これが天才です。これを目指すのが「スマートノート」

その考え方ややり方については深い考察とそれに裏打ちされた方法が細かに解説されているのですが、その「やり方」の部分がバレットジャーナルにとても相性がいいので使わせてもらっています。

それは、数あるスマートノートの要素のうち、「右ページに事実を。左ページに感想や連想など」を書くということです。

このことで右ページは「行動のタイムカプセル」になり、左ページは「自分の気持ちのバックアップ」になります。

これをうまく続けていけば「天才」になれるのですが、その仕組自体は岡田斗司夫氏の「あなたを天才にするスマートノート」を読んでいただきたいと思います。

バレットジャーナルでの「スマートノート」

スマートノートの考え方は、私のバレットジャーナルのデイリーページに取り入れています。

新しく日が変わる時、私は、右側のページに今日のタイムラインをセットアップするのです。

これが「事実を書く右ページ」ということになります。

左にタイムラインがありますが、これはウィークリーログに落とし込まれた今日の行動をひっぱってきたものです。その右側の余白に、バレットジャーナルにおける「ラピッドロギング」で行動や思いのログをとります。

スマートノートでは、「思い」とか「考え」は左ページに書くのですが、そこはバレットジャーナルですので、いっしょにロギングします。

そして、左ページでは右ページでキャプチャした思いやアイデアを移して広げたり深めたりするのです。

ここで、マインドマップやマンダラチャート、図解などの思考ツールが大活躍します。

右ページで芽生えた思いが、左ページでプロジェクト化されたり、考えやアイデアとして深まったりするわけです。

スマートノートを取り入れたのは2023年の8月からですが、2024年1月まで半年間毎日やってきています。

天才になれたかどうかはわかりませんが、少なくともさまざまなプロジェクトがうまれましたし、Kindle本に書くような数々のアイデアも生まれました。(次の章で解説します)

2ページ使うなら、別に左を空けて右から書き始めなくてもいいじゃないか、左ページから順に書けばいいんじゃないかと思われそうですが、もともとなれっとジャーナルを初めて3年半はそうしていました。

ところが、気づいたら、「事実や思いの記録」だけで終わった日がものすごく多いことに気づいたのです。

つい、思いを書いたり、それを膨らませたりすることをやらないままで日が過ぎていくことが多かったわけです。

確かに日々忙しいですから、なかなか思いをふくらませてアイデアに深めていく時間を取ることなど忘れて夢中になって日々を過ごしていました。

ただ事実と思いだけが書き連ねている「記録」だけのおもしろくないページが量産されていました。

せっかくバレットジャーナルをやっているのにその力を引き出すことができていないなと思っていました。

そこへ岡田斗司夫氏のスマートノートに出会ったのです。

前日の夜、翌日のデイリーログをセットアップする時、左ページの空白を開けて書くことになります。

つまり、今日の「考える場所」が、デイリーログによって予約されたということです。「空白」として存在することが余儀なくされたわけですね。

これをするようになって、日中のあらゆる時間に左ページの空白が気になりますから、なんとかそれを埋めたいという気持ちが生まれました。

こうして右ページになんらかの思いの種を書きつけたら、左ページにそれを移しておいて、ちょっと余裕の時間ができたらそれを左ページでふくらませるということができるようになりました。。

「空白を予約して1日のログを始める」

半年やってきて、これは考える力を鍛えるのにとてもよいと考えています。

私のバレットジャーナルから生まれたもの

この章では、この4年間のバレットジャーナルとの付き合いの中で生まれたことについて、そのいくつかを述べたいと思います。

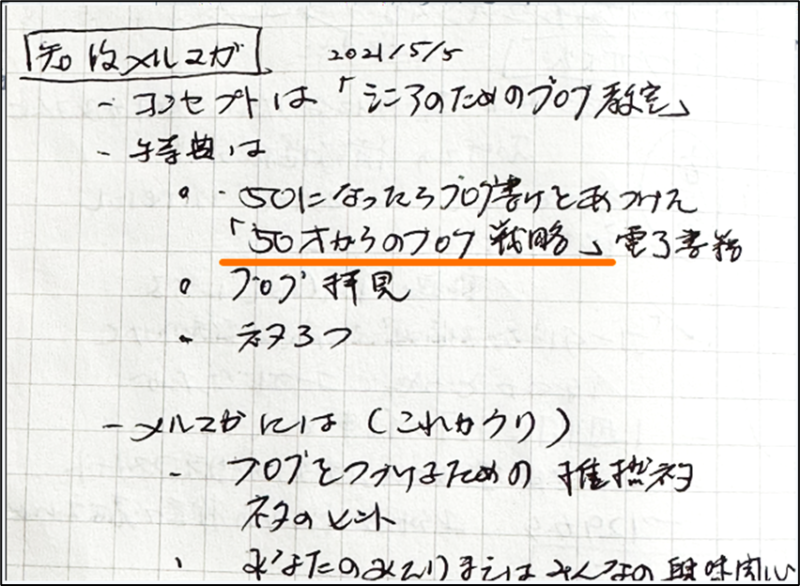

Kindle「50歳からのブログ運営戦略」の出版と販促

2021年9月に発売後、2年たった今でも一番の売れ行きになっている本です。

この本の綿密な企画と執筆、販売へ向けての販促活動についての詳細は、拙著「鬼実行力」に詳しく解説していますが、そのあらましについて述べてみたいと思います。

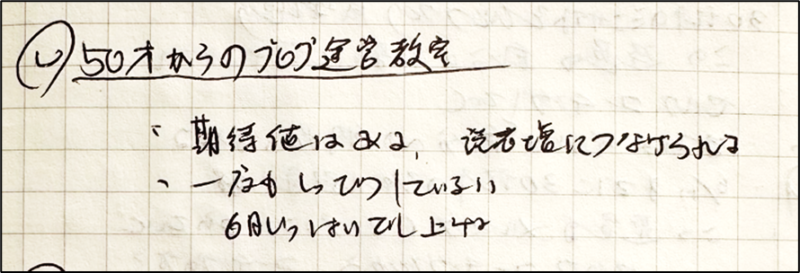

この本は、それまで行っていたグループコーチング「ブログ運営教室」を運営してきた中で「50歳以上の人たちにブログをおすすめする」ということの大事さを感じたことから生まれました。

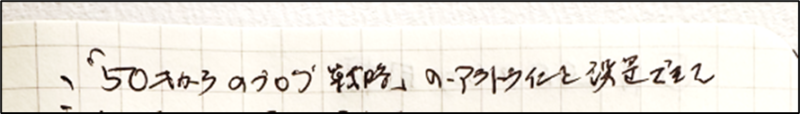

最初の「種」は、2021年5月のデイリーログにありました。「50歳からのブログ戦略」というのが最初の発想でした。

すぐにプロジェクト化し、フューチャーログに掲げました。こうして月ごとに何をするのかを割り振りました。

あとはひたすら、遂行と週次レビューによる振り返りを繰り返していきます。5月17日の週次レビューでは「50歳からのブログ戦略のアウトラインを設定できた」という成果が記録されました。

ときには、うまく進まずに「一度も執筆していない」という振り返りもありました。

当時はこの本の執筆の優先順位が低かったこともあり、6月7日のウィークリーログには、「毎日執筆 10分でよし」というタスク名が書かれていました。

低い優先順位とモチベーションの中、6月、7月と、ずっと週次レビューを繰り返しながら少しずつプロジェクトを進めていきました。

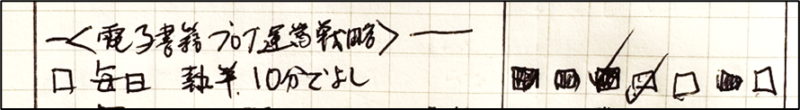

途中で、迷子になり、進め方で途方に暮れたこともありましたが、6月12日の週次レビューでは「電子書籍はメルマガの集客のため」という位置づけを確認したりしながら着実に進めています。

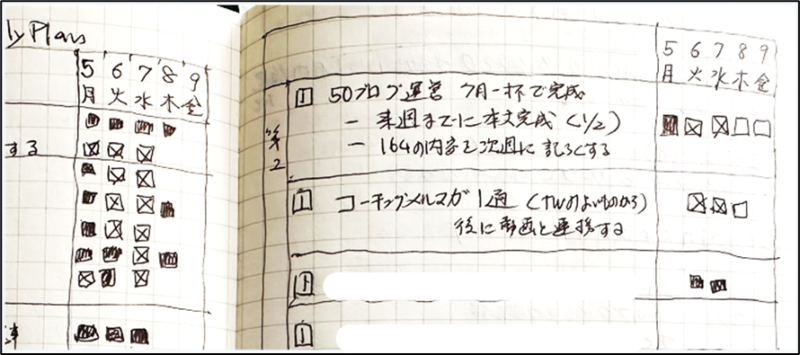

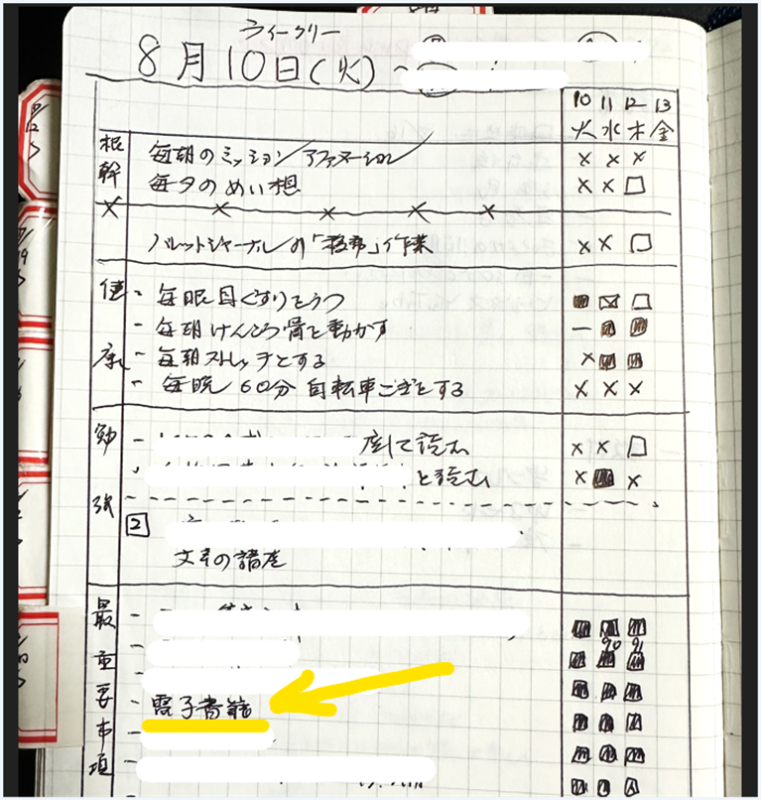

7月に入ってからな、下のウィークリーログの図のように、電子書籍は、右側のページに出ています。右側の上の位置、第2重要事項の筆頭という優先順位でした。

つまり左側のページには、見せられませんがこれより優先順位の高いほかのプロジェクトがずらっとならんでいるということです。

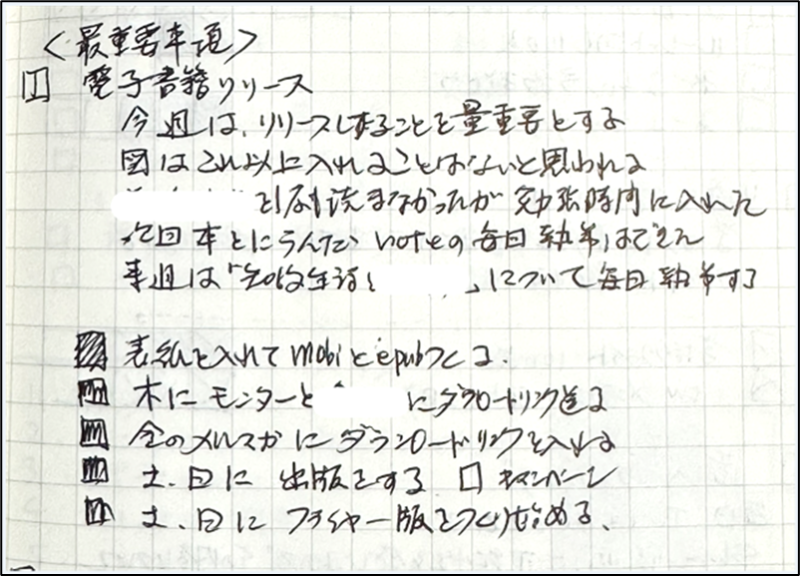

しかし、8月には、ついに最重要事項グループに格上げされました。

最重要事項の5つめにあります。

9月に入り最初の週末の週次レビューではさすがに1位にまで格上げされていました。ようやく、このプロジェクトが他の数々のプロジェクトよりも優先だと意識したのでした。

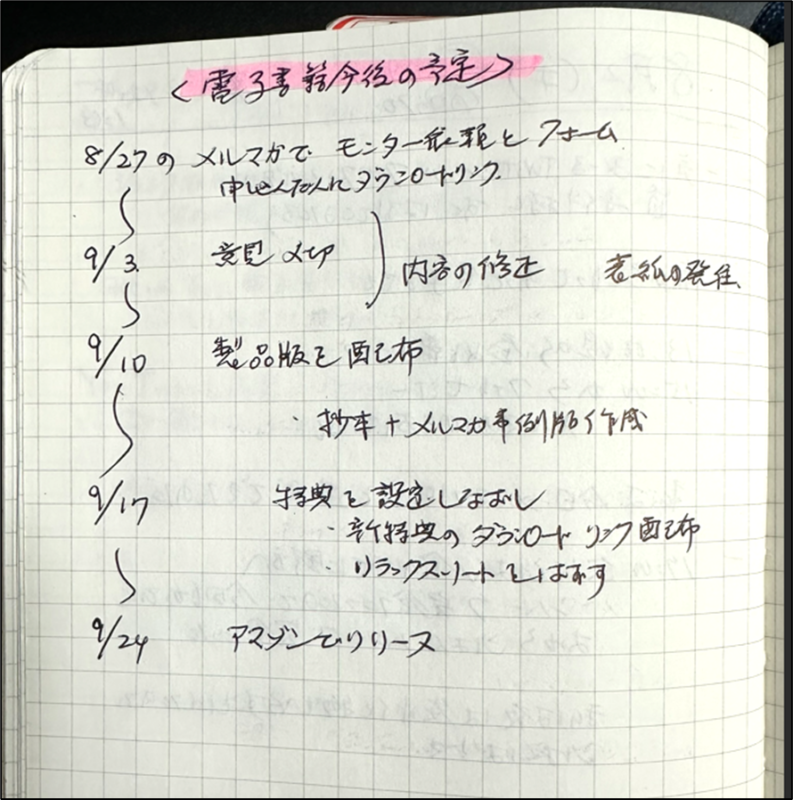

原稿ができあがったので、出版までの細部のロードマップをつめていました。

そしていよいよ出版にこぎつけました。5月に思いついた「50歳からのブログ運営戦略」の種がプロジェクトになり、4か月後についに達成できました。

この出版プロジェクトは、以上見ていただいたように、パレットジャーナルによる週次レビューと遂行なしには達成できなかったと考えています。

拙著「鬼実行力」で詳は、さらに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

※以下の具体事例は、Kindle本「バレットジャーナル活用術~ライフコーチが実践する人生を前に進めるノート法」の中で追記していきます。

定年退職後の生活へのスムーズな移行

「10年ブログ運営」コーチングと「Kindle出版」コーチングのパッケージ化と運営

定期購読マガジンへの挑戦と運営

YouTube「シニア・アップデート」登録者1000人への挑戦と達成

音声配信「stand.fm」登録者1,000人達成への挑戦と達成

おわりに

バレットジャーナルの基本から、私の使い方までを解説しました。

どんなことでもモジュール化して取り込めてしまうバレット・ジャーナルの柔軟性と、人生を前に進めるためのラピッド・ロギングやコレクションページの強力さがおわかりいただけたと思います。

バレット・ジャーナルは、世界中にファンがいます。そして自分のコレクションページの作り方の工夫がたくさん紹介されています。

中でもInstagramでは、「#バレット・ジャーナル」で検索すると、カラーペンによるロギングやイラスト、マスキングテープによる装飾など、とても美しく書かれたバレット・ジャーナルを見ることができます。

しかし、私のバレットジャーナルは、ほぼ黒一色。とても「映える」バレット・ジャーナルとはいえません。

しかし、「プロジェクト&タスク」「知のネットワークづくり」「日報」という3つの柱で人生を前に勧めていくライフコーチの私にとっては、全く「映える」必要はないのです。

もし、バレット・ジャーナルには興味があるけど、とてもあんなきれいなノートのとり方は自分には無縁だとか、できないなどと思って諦めている方がおられたら、ぜひ黒一色の、ときには乱雑な私のバレット・ジャーナルを思い出してください。

そして、ぜひあなたもバレット・ジャーナルを始めて見てください。

自分好みのモジュールをどんどん足していける楽しさを味わ会いながら、自分の人生がどんどん前に進んでいく感じをあじわうことができるでしょう。

コメント