目次

インターネットという概念を、1990年代初め頃の人間は理解できなかった

「インターネット」という言葉は、1994年ごろからちらほら聞くようになりました。

当時はパソコン通信全盛時代です。

僕がよく出入りしていたPC-VANの中の一つのコーナーの中に「インターネット」が現れました。

いったい、なんだろうと思っていました。

でもいい響きです。

きっとパソコン通信の国際版のような、全世界を覆うパソコン通信サービスが現れようとしているのかな、と思っていました。

当時の人々が超えられなかったのは、「ネットワークとは、あるホストにつないで、データを見に行くものだ」という概念でした。

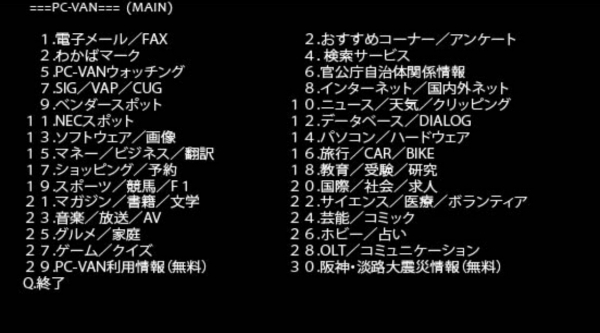

PC-VANやニフティサーブなど、それぞれが独立してサービスを行なっており、ユーザーはどこか登録して、そこに設けられた掲示板やメールシステム、データベースを使うというものでした。

上の黒い図が、PC-VANの初期メニューです、

メニュー番号を入力した好きなサービスやコーナーを利用するのです。

だから、使うサービスが違うと、基本的にメールにしてもデータにしても繋がることはできません。

それが当たり前。不便でもなんでもなく、そんなもんだと信じ込んでいるわけです。

私たちはその概念に縛り付けにられ、そこから外に出ることはできませんでした。

私たちは用意された水槽の中で泳いでいたのです。

1990年代の人がインターネットを理解するための会話

当時の私は、「インターネットって何?パソコン通信とどう違うの?」と聞いたときに、

「そうだな。インターネットって、パソコン通信みたいにホスト局がないんだよ。ウェブのようにそれぞれが繋がり合っているというイメージかな」

という答えが理解できるはずもありません。

概念を理解するために,こんな会話が続いたはずです。

「ホスト局がないならどこに電話かければいいの?」

「プロバイダっていうところにかける」

「それ何?ホスト局とどう違うの?」

「ホスト局は、その中に全てが収まっていて、私たちはみんながそこにアクセスして、その中にあるデータを利用する」

「うんうん。そうだね。」

「プロバイダってのは、個々のコンピューターがインターネットの世界に入るための門の鍵みたいなもんで、それ自体にデータが入ってるわけじゃないんだよね。」

「じゃ、データはどこに?」

「それは、サーバーと呼ばれる格納庫のようなもので、何千何万というコンピューターがそこに場所を借りてデータを格納してるんだ」

「それがホスト局みたいなものなんだね?」

「似ているが違う。パソコン通信のホスト局と決定的に違うのは、そのサーバー自体が繋がりあっていることなんだよ」

「えー?それじゃホスト局が繋がりあってるみたいなもの?」

「そんなもんだ」

「それって・・・すごいことじゃないの?PC-VANのホスト局にあるデータを、ニフティの人がアクセスできるようなものじゃないの!」

「そうだね。そう考えるとわかりやすいね。」

「それは?世界中?」

「もちろんそうだ。今ここにいながら、ルーブル美術館のサーバーのデータが見られるし、アメリカの大学のある研究室のコーヒーサーバーのコーヒーが出来上がっていることさえカメラで見ることができる」

「今、ここにいながら・・なんてことだ・・・インターナショナルな・・・だから、インターネットなのか・・・」

このような会話をして初めてインターネットというものが理解できたわけです。。

これまでなかった概念を理解することは難しいことです。

だから、それを産みだした人は天才です。

ホームページというものを見たときの衝撃

1995年頃になると、テレビでインターネットというものの特集を見るようになりました。

そこで初めてホームページというものを見た私は驚愕します。

画面上のあちこちにリンクがあり、それをクリックしたら別のページに飛ぶのです。

そのようなハイパーリンクの仕組みはすでに理解し,使っていました。

ハイパーリンクという概念は、ソフトウェア上で実現されており、私はあるソフトを使って一太郎4の文書にハイパーリンクを貼って文書同士がつながり合う仕組みを作ろうと熱中していたからです。

Wordにその機能「挿入-ハイパーリンク」が実装される5年ほど前。

まだ、PC98の時代に、すでにハイパーリンクの概念は理解できていたのです。

それではなんで驚愕したのか。

それは、そのハイパーリンクを配した画面がネット上に設置されていたからです。

私たち、パソコン通信のヘビーユーザーにとって、通信している時の「今」の部分は、ディスプレイの最下行、一行だけでした。

文書は下からどんどん上にスクロールする形で表示されて行きました。

今読んでいる行が一行上がり,次の行が表示された瞬間、さっきの一行は「見えているだけ」になってしまうのです。

イエスかノーかを答えたり、番号を入力したり、コマンドを入力したりするのは最下行だけ。

次の行が表示された途端、さっきのイエス、ノーはただ表示されているだけで、手も足も出なくなってしまいます。

もはや過去のもの。呼び戻してやり直すことはできません、

下から上にどんどん流れていく情報。

私たちにとって、情報にアクセスするとは、下から上にどんどんスクロールしながら読むことだったのです。

流れていくものだったんです。

ところが、インターネットとして、紹介されていた画面は、そのまま1枚ぺろっとそこに貼りつけられているかのように静止していました。

そして、読む人は画面のあちこちをクリックして次のページを、開いているのです。

最下行だけではなく、画面の全てが「今」

すでにハイパーリンクの概念を知っている私たちです。

その仕組みを通信の画面上で行えるということの一点で、私たちはインターネットのすごさを直感しました。

つまり、自分もそんな画面を作ってどこかに設置しておけば、人が見にくるということなのです。

1994年のその日は、ホームページというものの概念を初めて理解した日でした。

1996年夏、初めてホームページを立ち上げた

1995年に駐在していた国から帰国した私は、すぐにプロバイダーと契約。

インターネットをするためのソフトの詰め合わせのようなものを買ってきて、まずは、ネットサーフィンをし始めます。

日本に居ながらにしてルーブルのサーバーやスミソニアン博物館のサーバーなど、世界のあちこちに飛び回って,さも自分がそこに行ったかのような感覚に酔いしれました、

まだ、インターネットエクスプローラーも、ネットスケープもありません、

ブラウザ、メールソフト、検索ソフトなどは別々のソフトでした。

ある程度インターネットというものの概念を理解した私は、1996年、いよいよ夢だった自前のホームページを立ち上げました。

「Earl’s Painter World」

ペインターを使って描いた絵のポートフォリオサイトでした。

まだ、googleどころか、Yahoo!もありません。

検索という概念もありません。

Twitterもありませんので、拡散することもできません、

CGIによる、カウンターが一般的になるのは、その5年ほど後の事。

作ったホームページを人が見にきてくれているのかどうかさえわからない。

当時の一般人のネット世界への参入ば実にハードケームだったと言えます。

このような中で,少しずつ検索ということが一般化し,アクセスカウンターなどの便利な機能が利用され始め,掲示板がコミュニケーションツールとして不可欠になっていく・・・

そして,2000年代初頭のホームページブームが訪れるのでした。

ブログの時代が始まるのも,もう少しです。

インターネット黎明期のお話でした。

更新履歴

2019-7-8 公開

2021-3-24 追記修正

コメント

[…] 初めてインターネットを見た時の衝撃 […]