日本中世史の網野善彦氏の「日本の歴史をよみなおす」を読んでいる時、とても興味を惹かれる文章に出会いました。

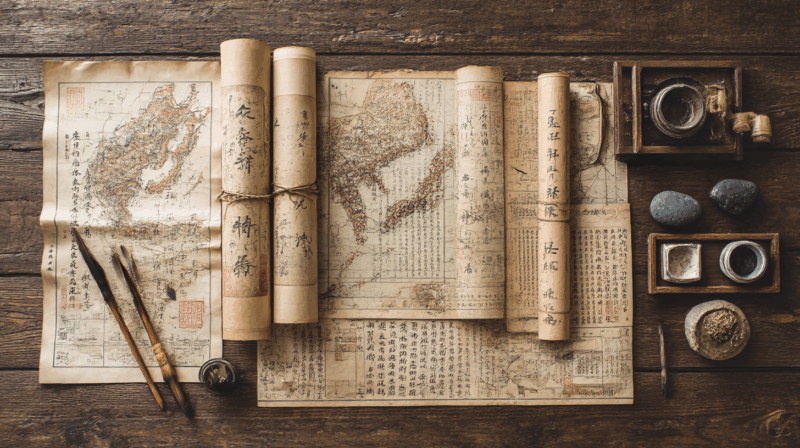

「口語は地域によってまったく聞き取れないけど、古文書はどこでも読めるほど均質だ」

これは、すごい気付きだなあと思って読むのがとまり、考え込んでしまいました。

古文書はどこの地域のものでも読めるほど均質。

不思議です。

そこで、ChatGPTと壁打ちをやりました。

以下のように問いかけてみたのです。

網野善彦さんが、著書のなかで、口語は地域によって全く聞き取ることができないことがあるが、古文書はどの地域のものでも読める、とても均質性が高いと言ってたんだよね。

以下、このやりとりをまとめてみました。

口語は地域によってまったく聞き取れないけど、古文書はどこでも読めるほど均質だ

これは、歴史学者・網野善彦氏が『日本の歴史をよみなおす』だけではなく、様々な本で何度も触れられているテーマだそうです。

よく考えてみれば不思議な話です。

今の日本では、テレビやインターネットの影響で「話し言葉」の方がむしろ共通化されています。

逆に、書き言葉の方が個性豊かに感じることもあります。

でも、中世の日本ではそれが逆だったという話ですね。

当時の話し言葉(口語)は、地域によってまったく違う方言で、おたがいに通じないことがよくあったというのは知っています。

でも、古文書の書き言葉は東北でも九州でも、驚くほど似ていた。それはなぜかということです。

口語は生活の中で自然に育つものだから、土地ごとの風土や文化に根ざしてバラバラになっていきます。これはよくわかります。

当時の交通・情報網が未発達な状況でしたから、口語は地域ごとに分化し、時に意思疎通を困難にするほどの隔たりがあったのは当然だと言えます。

一方で、書き言葉は「習うもの」です。

寺や武家、商人の世界で、形式的なスタイルを学んで使っていた。ある意味、「選ばれた人たち」が使う、ルールに支えられた共通言語だったわけですね。

だから、書き言葉の方が均質だったわけです。

なるほど、自然に育つものと、習って学ぶことの違いですね。よくわかります。

すると、当然次のような考えがわいてきます。

そんなに書き言葉が共通してるほど、日本は一枚岩の国家だった?

全国に張り巡らされた流通経路などで文書がいきわたり、学ぶ書き言葉も均質化された。

そう考えるのは自然です。

ところが、網野氏はむしろ逆のことを語っているのだそうです。

彼が見ていたのは、「均質な書き言葉」の裏に広がっていた、「バラバラな社会の姿」でした。

逆説的でちょっとびっくりしました。

網野氏はこう考えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その書き言葉を使っていたのは、幕府や朝廷だけじゃない。

当時は寺社、荘園領主、都市の商人など、たくさんの小さな権力や秩序があって、それぞれが自分たちのルールで社会を回していた。

なので、共通の書き言葉を使っていたからといって、それが同じ体制に属していたわけではない。

むしろ、多様な権力や秩序が互いに干渉しすぎず、必要なときだけ「共通言語」でやりとりしていた。

社会の姿は、このようなモザイクのようだったのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

網野氏は、当時の社会を「国家」という一つの枠組みではなく、「さまざまな力が並び立つ空間」として描こうとしたわけですね。

この視点は、現代にも通じるところがあると感じます。

たとえばインターネット。

共通の書式や言葉づかい(SNSの文体など)はあるけれど、その中身や思想はじつにバラバラです。

統一された見た目の裏には、無数の異なる声や視点が息づいている。まさに「均質性の裏にある多様性」という構図になっていますね。

最初に上げたこの文。

口語は地域によってまったく聞き取れないけど、古文書はどこでも読めるほど均質だ

これは、網野善彦氏の主要な主張の一つなのだそうです。

この言葉によって、彼は中世日本において、地域ごとの口語(話し言葉)の多様性と、公的な文書に用いられる書き言葉の均質性が逆説的に存在していたことを指摘したのでした。

そして、「共通の書き言葉を使っていたからといって、それが同じ体制に属していたわけではなかった」「多様な主体が互いに干渉しすぎず、必要なときだけ「共通言語」でやりとりしていた」という考え方で、当時の日本の社会をさまざまな力が並び立つ空間として描こうとしたのが、網野善彦さんの歴史観だり、 ここが網野善彦さんの歴史観の核心だとのことでした。

壁打ちから学んだ見方であり、考え方なので、ファクトチェックを行う必要があります。

Geminiのファクトチェック機能でやり取りの内容を確認したら、

「提示された文章は、歴史学者である網野善彦さんの歴史観を的確に捉えており、その中心的な議論である「書き言葉の均質性と口語の多様性」および「均質な書き言葉の裏にある社会の多様性」について、正確に解説されています。」

との評価が得られましたので、掲載しました。

コメント