日記というものにずっと興味があって、これまでいろんな人たちの「日記本」を読んできました。

政治家の日記、作家の日記、平凡な市井の人たちのものもあります。

誰かが書いた「ふつうの日々」には、なぜだか惹きつけられる力があるんですよね。

この本は、Amazonで日記をさがしていたときに見つけました。

『武士の絵日記』。

たったその一言で、アンテナがビビッと反応して即買いしました。

「武士」という存在。

そして「絵日記」というスタイル。

このふたつの言葉が合わさることで、一気に想像がふくらんでしまいました

武士の日記からわかるリアルな歴史資料であることに間違いはないのですが、むしろ、僕たちと何ら変わらない「生きた日々」が手に取るようにわかる読み物でした。

悩み、笑い、人とつながり、食べ、読んで、飲んで、また明日を迎える。そんな、心の温度を感じる暮らしの記録でした。

著者は大岡敏昭さん。

本書に登場するのは、幕末の忍藩に生きた武士、尾崎石城。

もともと中級武士だった彼は、上に意見書を出したことを理由に、石高を減らされ、下級武士に落とされてしまいます。

当時の身分制度は世襲制だったので、これは自分だけでなく子や孫の代まで影響を残す、非常に重い処分でした。

それでも彼は腐ることなく、淡々と、むしろ楽しげに日々の暮らしを絵と文で記録し続けたのです。

この日記が、いま僕の手元に一冊の本として届き、宝物のような存在になりました。

目次

ステレオタイプを打ち崩した、車座の宴会

『武士の絵日記』を読んで、まず僕が意外だと思ったことは、江戸時代の人間関係の柔らかさでした。

学校で教わる江戸時代といえば、厳格な身分制度です。

「士農工商」というヒエラルキーが絶対で、武士は町人とは距離をとり、市井の者たちとはほとんど接点を持たない――そう思い込んでいたんです。

でも石城の日記に描かれていたのは、まったく違う風景でした。

たとえばこの本にはいたるところにみんなで集まって宴会をするシーンがあります。

そこには、遊女や子持ちの寡婦、町人たち、中級武士だった旧友までが車座になり、料理を囲み、酒を酌み交わす風景が描かれていたんです。

料理は大皿に盛られ、豆腐田楽や煮しめなどをみんなでつついている様子が生き生きと描かれています。

笑い声や冗談が飛び交う中で、誰が上だ下だなんて気配はまったくないのです。

身分の差なんてそこにはみられません。

石城は、そういう場面を実に細やかに描いています。

絵を趣味にして、時には収入を得ていたほどの腕前を持つ石城は、料理の内容、人数、誰がどこに座ったかまで絵にして残しているのです。

その描写に、彼自身がどれだけその時間を大切にしていたかがにじんでいて、読んでいるこちらまで温かい気持ちになります。

「身分を超えてつながること」は、僕が江戸時代に最も遠いと思っていたものでした。

でも石城の絵日記は、それを日常として、あたりまえのように描いているのです。

僕の中にあった江戸時代観はきれいに崩れ落ちていきました。

畳の上で本を読み、絵を描く 知的生活人・石城

もうひとつ、僕が深く心を打たれたのが、石城の知的な暮らしぶりでした。

彼はもともと中級武士だったこともあり、学問に親しみ、本を愛する人でした。

日記の中には、自分の部屋の様子を描いた絵があります。

畳の上に机があり、その横には立派な本棚。

漢籍や和書がずらりと並び、そこには静かに積み重ねられた時間が感じられました。

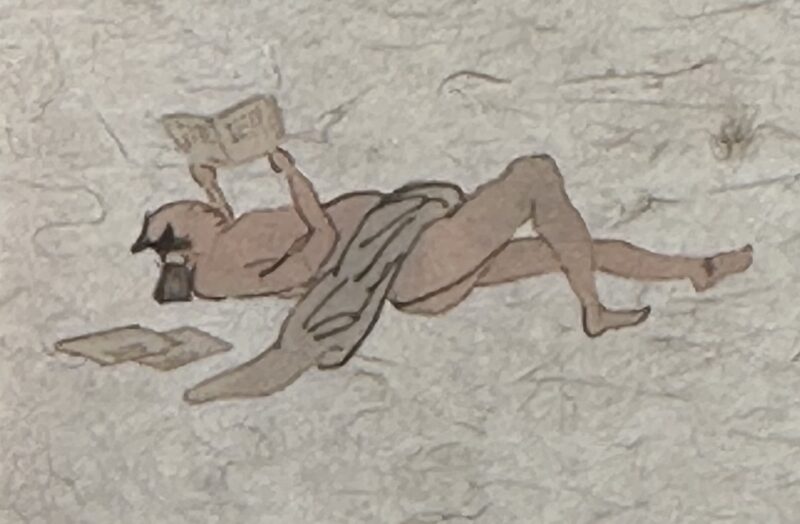

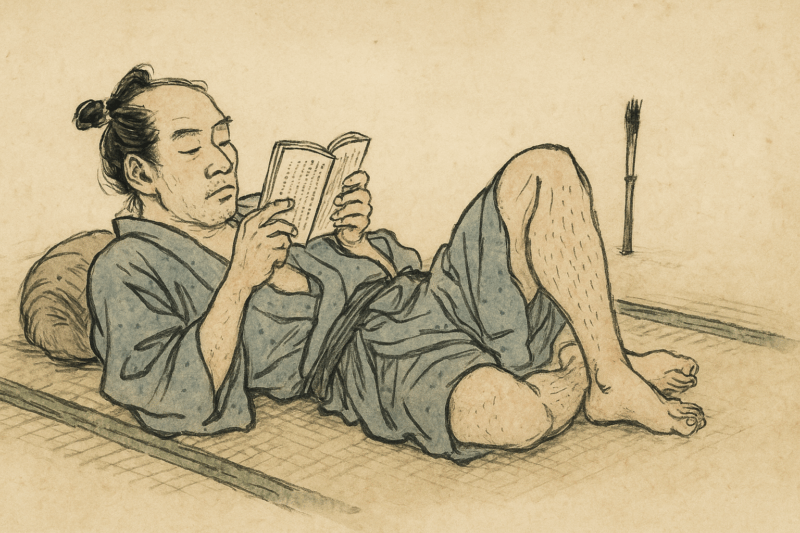

とくに印象的だったのは、寝転がって本を読んでいる姿。

武士というと、凛とした姿勢で書を開いているイメージがあるけれど、実際はちがいます。

畳の上でだらりとくつろぎ、服のはだけるのもお構い無しで本を読んでいます。

その様子を、自分でさらっと描いているんです。

かっこつけるでもなく、隠すでもなく、「これが私の知的生活です!」と言わんばかりに。

それがもう、たまらなくいいんですよね。

画力もすばらしい。

どの絵も、北斎のような瞬間の切り取り方と、あたたかい眼差しを感じさせます。

宴会で酔っている人、くたびれて昼寝をしている人、こたつに入って過ごす冬の寒い朝――すべてが、愛おしい日常の一場面として描かれています。

身分を下げられても、石城は堂々と知的生活を送りました。

人に迎合せず、肩肘を張らず、自分のリズムで生きていました。

それが、僕にはとても魅力的に見えました。

知的生活とは、肩書きや収入ではなく、「日々の中に何を置くか」なのだと、改めて教えてもらったような気がします。

友情と人のつながり ― 身分を超えた関係のあたたかさ

石城の絵日記を読んでいて、何度も興味深さを味わったのは、人との関係の描かれ方でした。

彼は、中級武士から下級武士に落とされたあとも、かつての仲間たちと変わらず付き合い続けていたんです。

身分制度が厳しいとされる時代なのに、まるでそんなもの垣根でもなんでもないかのように、旧友たちは石城のまわりに自然と集まってきます。

身分が下がったからといって、距離を置かれることもなく、肩身が狭い思いをしている様子もないのです。

おそらく彼は下級武士に落とされた時点で婿養子に入っていた家から追い出されたのでしょう、妹夫婦の家に転がり込んでいます。

その家がちょっとしたサロンのようになっていきました。

遊女も、飲み屋の女将も、寡婦も、子持ちの女性も、町人も、中級武士時代の友人も、みんなが集まり、車座になって食卓を囲みます。

そのかたわらに、石城は変わらず座っています。

誰かが持ってきた漬物、田楽、煮物を、みんなで分け合いながら食べたり、

ああだこうだと他愛ない話をして、ときには酔って踊りだしたり、

そんな場面が、軽やかな線で、でもとても丁寧に描かれています。

そこにあるのは、「身分」じゃない、「人」としてのつながりだけがあるんです。

形式や上下関係を越えて、個と個がつながっている風景は、現代に暮らす僕たちが、ときに忘れがちなものかもしれないなと思いました。

石城は、「人として付き合う」ということを当たり前のように続けていました。

それが、彼の絵日記のなかで、何よりも尊いものとして浮かび上がっていた気がします。

今を生きる僕たちへのメッセージ

『武士の絵日記』を読むと、人間が生きることの軽やかさを感じることができます。

重い身分制度のもと、人生の転落を味わいながら、それでもなお、石城は日々を楽しみ、学び、笑い、人と関わって生きていました。

なので僕はこの本を何度も何度も読んでいます。

彼は妹夫婦のうちでも一つの部屋をもらっていました。

そこには本棚があり、漢籍や和書がずらりと並んでいます。

そこで、日々行灯の絵を描くなどの内職をし、書を読み、という自分の境遇におかまいなしの堂々とした「知的生活」を営んでいました。

宴会では遊女も寡婦も旧友も分け隔てなく輪に加わり、そしてそのすべてを、飄々と、でもとてもあたたかく描きました。

そんな生活が実際に存在したのです。

出世とか、世間体とか、石高とか、そういうものに振り回されるはずの時代にいて、なお堂々と「自分の暮らし」を大事にしている姿は、まさに知的生活人そのものでした。

今の僕たちも、目の前の数字や立場、他人の評価に心をもっていかれそうになることばかりです。

でも石城は、そんなことにとらわれず、「今日をおもしろく生きる」ことに静かに手を伸ばしていました。

世の中の見方や、人との距離の取り方、自分の心の置きどころまで、石城は絵日記の中でひとつひとつ教えてくれていた気がします。

この本は、江戸の資料であると同時に、

僕の毎日のあり方にまで問いを投げかけてくれる、大切な一冊になりました。

コメント