2025年3月2日 出版開始しました

この記事を原稿にして書いた本が出版されました。原稿を一つの記事として数日かけて追記し、それをWordにうつして製本、出版するという「ブログ出版」の手法で書いた本です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※以下の記事は、Kindle電子書籍として出版する原稿を、ブログの記事形式で執筆するものです。数日に分けて執筆していきます。

※2月27日 こちらの原稿記事に基づいて書いていたWordでの原稿執筆ですが、こちらを追い抜いて先に完成しましたのでこちらの記事も完了といたします。

2月28日に出版予定です。リンクを張りますので続きはそちらでお読みいただければ幸いです。

2025年2月27日 執筆完了

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これまで21冊のKindle本を自分の手で書いてきた私が、2024年の1月以降、AI生成の本作りに大きくエネルギーを割くようになりました。

そこにはいろいろな要因がありますが、AI生成による本への見方が自分の中で大きくアップデートされた事が大きいです。

AIを使うと、自分だけの発想やライティング能力ではとてもたどり着けなかったような内容の本を書くことができるのです。

一般的に、Kindleダイレクト出版で出す本には編集者がいません。

せいぜい知人に読んでもらって、わからないところや誤字脱字を指摘してもらうことぐらいしかできません。

より需要のある切り口を考えたり、より読まれるような構成を考えたりといったことは、一人では限界があるわけです。

ところがAIを入れることによって、企画会議や編集会議ができるようになるのです、

1つの知識があったとして、それを本に表す場合、

どんなテーマで本を書いて人に伝えたいのか、

どんな人にその本を伝えたいのか

それらの人にどのようになってもらいたいのか、

そういうことを自分の頭でこねくり回すのではなく、AIと相談しながら、AIが出してくれた様々な選択例を1つ1つ選び、選択をしていくことによって自分でたどり着けなかった対象者やテーマなどを作り上げることができるわけです。

またそれらを適切に伝えるための本の構成やタイトル。そういったものもAIとの編集会議の中でできるようになりました。

Lyustyleと言う1人の人間には限界があります。

自分の経験や知識でしか語ることができないと言う限界です。

しかし、AIと組むことによってAIが持っている広範な知識をもとに、自分の考えやアイディアをアップデートしたり、経験や知識をその世界の広大な試験の中に位置づけたりすることができるようになるのです。

そのような経験を2024年の11月から3冊ほどAIとの協働で書いてきた本ですることができました。

そしてその力を確認することができました。

そこで、2025年の1月から本格参入を始めることにしました。

そして、Lyustyle名を入れた初めてのAI生成本がこれこちらです。

書写の「ミライ企画PlanNova 遠山守」とは、それまで4冊のAI生成本を出版するときに使っていた名前です。

そこに共著という形で初めて私の名前を入れたのでした。

この本ではAI生成本と言うものに懐疑的な思いを持っている人に向けて、

AI生成本と言うのは、決してお手軽な丸投げから粗製乱造された質の低い本ではない

と言うことを語りたいと思います。

また人間が自分の力でキーボードを打って本を作り出していくことに価値があると思っている人へ向けて、

AIを使うことによって、自分がとても作り得なかった価値を作り出すことができる

ということを述べたいと思います。

またAIを使って本を書いてみたいけど、なんだか自分が書いた本じゃないみたいだと思う人へ向けて

自信を持って自分が書いた本だと思うことができるような書き方

について解説をしたいと思います。

また巷に溢れているプロンプト壱発で、Kindleの原稿作成と言うようなプロンプトを使えば、確かに原稿はできるけど、それの内容が薄っぺらいなと感じている人へ向けて、

より内容が豊かな文章を書いていくことができる考え方や方法

について解説をしたいと思います。

ニュースの記事やブログはAIが書くと言うような時代に入ってすでに2年ほど経っています。

またYouTubeの動画やXに流れてくる漫画にしても、AIが作り出している時代になっています。

2年前はこのような状況についてクリエイターの人たちからかなりの反感も持たれていました。

しかし時代は不可逆です。

手書きがタイプライターに変わり、タイプライターがワープロに変わったように、それまでの時代の人から反感を持たれていたものが次の時代の主流になっていくと言う事は、これまでの歴史の中でも何度も起きています。

私たちは今、また同じ歴史を経験しようとしているわけです。

今後AI生成によるKindle本の作成はだんだん主流になっていくはずです。

なぜなら、AIを使う方がより豊かなものができるということに人々が気づき始めているからです。

そして、読者のほうも、AI生成の本であると言うことへのアレルギーが少しずつなくなってきているように感じます。

AI生成の文章を読み慣れてきたということもありますが、AI生成であるからこそ、様々な試験やアイディアが盛り込まれた本になっているということがだんだんわかってきているのです。

素人が書いたブログの延長のような本ではなく、世の中の叡智の力を借りることによって質の高い本を作ることができているのだと理解することができるようになっていくからです。

しかし世の中はまだAI生成と言うものへの反感は根強いものがあります。

何故かと言うと、美麗な表紙につられて買ったはいいが、呼んでみると実例も筆者としてのユニークな考え方もなく、世の中、ネットに溢れている知識や考え方をまとめただけと言うような本がまだまだ多いからです。

しかし、これらの本はそのうち淘汰されていきます。

少なくとも、そんな薄っぺらい内容の著者の本は読まなくなっていくからです。

そしてAI生成であってもユニークなアイデアや知見によって書かれた本が選ばれるようになっていくからです。

このようなAI生成本ですが、現在のKDP(Kindle・ダイレクト・パブリッシング)の考え方では、完全にAIに丸投げした原稿も、大幅に自分の手を加えて99%が自分の文章であると言うような原稿も、どちらも「AI生成」本であるとされます。

出版するときの基本事項の入力に、AI生成であるかどうかにチェックをいれるようになっています。

そこでは、いかにほとんどが自分の追記であっても「AI生成」にチェクを入れなければなりません。

私は、AI生成本にネガティブな感情を持っていた頃は、ここにチェックをいれるのが嫌でした。

こちらの本は、私がUdemyを作る時、なかなか出版に踏み切れない人のためにAIによる生成原稿を使う方法を示した際、自分で試した見た本です。

私はその時、「AIアシスト」という方法を紹介しました。

AIアシストとは、AIが生成した原稿をあくまでもヒントとして使い、自分でゼロから全部書いたもののことをいいます。

KDPのコンテンツポリシーには、AIアシストで書いた原稿は、「AI生成」にチェックを入れる必要はないと明記してあります。

なので、もし「AI生成」にチェックをいれることに抵抗がある人は、AI生成の原稿をいったん消して、ゼロから全部自分の手打ちで書き直す方法で原稿を作ることを示したわけです。

つまり、それほど、私自身に「AI生成」にチェックをいれることに抵抗があったわけです。

それはAI生成本とわかる本の、あまりにも薄い内容に辟易していて、AI生成本にかなりネガティブな感情を持っていたからです。

しかし、今や考えは変わりました。第1章で詳しく述べますが、素晴らしいAI生成本に出会ったからです。

現在では、むしろ堂々と「AI生成」というところにチェックをいれるほど私のイメージはアップデートされました。

AI生成であっても、そのような内容が豊かな本はどのようにして書いていけばよいのでしょうか

あなたがこの本を読んで、AI生生本と言うものへの考え方が変わり、自分もAI生成によって、より質の高い。そして自分ではとても書けなかったような本を書いてみたいなと思ってもらえることを願っています。

ところで、この本はAI生成本の書き方の話をする本でありながら、実はAIを使っていません。

すべて私が描き下ろした本です。

自分で書いたことに価値があると言っているのではありません。

この本には、AIを使う必要がなかっただけの話です。

私の経験、私の考え、そして今の状況、それらを鑑みて考えをまとめてるうちにこの本ができました。

ただそれだけのことです。

私はこれからもこの本のようにAIを使わず自分の手で本を書いていくかもしれませんが、それでも無理してそうするのではなく、適材適所にAIを使いながらより良い本を書いていこうと思っています。

目次

第1章 第1章 AI生成キンドル本の誕生と変遷

2022年の秋にChatGPTが現れ、翌年2023年の2月23日に堀江貴文氏が全てAIで書いたAI生成本をおそらく日本で初めて出版しました。

「夢を叶える力」

表紙の絵から扉の文章まで、ほとんど全てがAIで作られていました。

あとがきのみ、執筆されたそうです。

私はリリース当日、コメダで週次レビューをしているときにこの本を見つけ、初のAI生成本だと知り、すぐ読み始めました。

随所に違和感がありました。ホリエモンならここでさらに突っ込んだことを言うんじゃないのかとか、少し実例が足りないなとか、そういうような違和感です。

しかし私はその時に「AIはやはり限界があるのかな」と思いつつも、かなりの希望を持ちました。これくらいならちゃんと読めるなと思ったからです。

そして、いよいよ来るべき時が来たなと思ったことをよく覚えています。

AIがKindle本を書くとこうなるのかというイメージを持つことができました。

私は、2023年の2月ごろには既にブログの記事をAIで書き始めていましたが、その頃はまだ「私はブログの記事をAIで書いています」とは言えないような状況でした。

まだまだ「AIに記事を書かせるなんて滅相もない」と言われそうな感じだったので、収益用の「見えないブログ」の方でこっそりとやっていたのです。

しかし、当然ですが、AIをブログに活かそうと考えたいたのは私だけではありませんでした。

23年の8月位にはたくさんの人がブログ作成用のプロンプトを発表し始め、2023年の10月以降にchatGPTのアップデートでGPTsが出てきたことで、一気にブログの記事をAIに書かせるということが市民権を得てきたという感じがしました。

「なーんだ。みんなやってたのか」という思いです。でみんなAIでブログを書いてたんだなぁと思ったものでした。

話を戻します。ブログでさえこのような状況でしたので、堀江貴文氏がその本を出した2月ごろは、まだ電子書籍をAIで書くなどとは言えないような状況でした。

しかし、そのうち電子書籍もAIで書く人がでてくるんだろうなと思っていましたので、堀江貴文氏がAI生成本を出したときには、思いのほか早くそれが実現されたんだなと思ったのでした。

2023年初め頃のChatGPTは、今に比べて性能が低く、一度に出力できる文字数もせいぜい1000文字程度位でした。

なので、とても1万文字を超えるようなKindle本をchatGPTでつくるなどまだ早いと思っていました。

しかし2023年の8月ごろには、すこしずつ入出力できる文字数も増えてき始め、ようやく私もKindleをAIで作ってみようと思い始めました。

そして、1万5千字ほどのKindle本の原稿を書かせてみました。

図書館の中を散歩しながら、chatPTが「第1章を書きました。これでいいですか?」と聞いてくるのに「はい」「はい」と答えていき、10分かからずに原稿を作ると言う経験をしました。

「AI時代の図書館の活用」というような原稿だったと思います。

しかし当時のChatGPTは検索能力がなかったので、既に学習している知識からしか原稿を書くことができませんでした。

なので、原稿を読んでも一般論ばかりで全く面白くなかったことを覚えています。

なので、僕はChatGPTを使ってKindleを書こうと言う取り組みは棚上げにしたのです。

しかし、Kindle本の市場には一気にAI生成本が溢れてきました。

なぜわかったかと言うと、ちょっと目を引く本を読んでみたら、それが片っ端からAIで書かれた本だとわかるような本が次々に上位に並び始めたからです。

これもAI,あれもAI・・・。

やはり、AI生成の薄っぺらな本が大量に出てきたなと思ったものでした。

そして、そんなAI本の量産は、私の電子書籍出版のポリシーに合わないと思っていました。

私の電子書籍作成の考え方は、価値提供ファーストです。

何らかの価値を読者に提供できて、その代償として報酬をいただくと言う考えだったからです。

しかし、量産されたAI生成本は、読者への価値提供などよりも、表紙やタイトルで目を引いてダウンロードさせ、ページをめくらせて稼ごうとする本ばかり。

私はそのような稼ぎ方をするつもりはなかったので、電子書籍をAI生成で作る気持ちはまったくなくなりました。

AI生成であるということと、あこぎな稼ぎ方をするということは本来全然別のものなのですが、2023年の夏頃の状況では、「AI生成本=質の低い本をAIで量産して稼ぐ」というように見えてしまっても仕方ない状況だったと思います。

当時のAIの能力では、読者が納得するような質の本をつくるのは難しいと感じていたので、私はAI生成には手を出すべきではないと思うようになったのです。

それから(2023年夏頃)から2024年の秋頃にかけて、私は1年以上も、AI生生の本と言うものに懐疑的な気持ちをずっと持ち続けることになりました。

ところが2024年の秋に私の考えが一変することがおこりました。私はAIで書かれた優れた本に出会ったのです。

実際には、出会っていたのは、質の低いAI生成本が量産されていた2023年の夏でした。それはChatGPTについての解説本でした。

とてもわかりやすい文章で、図解も豊富。優れた本だったので、何度も読み返しました。

ベストセラーにもなっており、そして、「やはり、人間がちゃんと書いた本は違うな」とまで思っていたのです。

ところが、2024年秋にある電子書籍のセミナーを受けた時、ある講師が登壇。AI生成で作成してベストセラーを取った本として紹介されたのが、なんとその本だったのです。

私はその本を読んで、「わかりやすい!さすがに人間が書いた文章は違う!人間が編集した本は違う!」とまで思ったのです。

その本がAI生成本だった・・・。

ショックでした。AI生成電子書籍に懐疑的になって避けていた私と、それを利用して優れたAI生成本を出していたその著者との違いが突きつけられました。

AI生成に懐疑的な気持ちを持ち続けた1年間は一体何だったのでしょう。

私はそのことをとてももったいなく感じました。

AI生成による電子書籍は薄っぺらい内容の本だけではなく、このような質の高い本を作ることができるのだと言うことも知らずに、私は1年間過ごしてきたのです。

2023年の夏にその本に出会った時、それがAI生成の本であると見抜くことができていたら、私はきっと違う考えを持っていたんじゃないかと思います。

そして自分もこのような本を書きたいと思ったに違いありません。

AI生成本と言うことに懐疑的なあまりAIを使わないことにこだわり、1年間毎月1冊出版を頑張ってきたのでした。

それはそれで自分の実績となり、その時の経験とスキルがUdemy講座を作ることにつながったのでよかったとも言えます。

反面、AI生成と言うものへの考え方のアップデートが遅れたということは、とてももったいないと思いました。

なにはともあれ、1年遅れましたが、私はAI生成ということへの考え方をアップデートすることができました。

そして、2024年11月以降、AI生成電子書籍作成に取り組むことになりました。

まだLyustyleと言うブランドでAI生生音を出す勇気はありませんでした。自分でタイピングして21冊の本を送り出してきたLyustyleです。

それはブランドでもあります。

LyustyleがAI生成本をだしたら、そのブランドが崩れるかもしれない。そう思ったからです。

そこで、AI生成による本では、「東山守」というペンネームを使うことにしました。

AI生成とAIアシスト

少し話がそれますが、私自身がAI生成の本を書きたくないという気持ちとは裏腹に、Kindleの一冊目がなかなか出せない人にはAIを使う方法もあることを伝えたいという気持ちもありました。

AIを使うと効率的に文章が書けると言う事はブログ記事をAIで書いていた経験からよく知っていました。

なので、初心者がAIを使うと、出版しやすくなるだろうと思っていたのです。

しかし私自身は、AI生成に懐疑的だったということと、もう一つ、AI生成による本は淘汰されていくのではないかという思い込みもあったため、「AI生成」の方法を紹介することは気が引けていました。

そこで、なんとかいい方法はないかと考えて見つけたのが「AIアシスト」という方法でした。

KDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)のコンテンツポリシーには「AI生成」と「AIアシスト」という言葉が出てきます。

AI生成とは、文字通りAIの作った原稿による本です。

ところどころ私の言葉で書き直したり、私の経験を追記したりすればいいのかと思いきや、それでも「AI生成」なのです。

コンテンツポリシーには「大幅な編集を加えてもAI生成」と書かれています。

極端に言うと、AIが作った原稿の8割方自分の言葉で書き換えて、AIは残り2割ほどだけだとしても、AIの原稿に編集を加えたものに違いないので、これはAI生成となります。

「AI生成」にあたる原稿は、出版するときの調査で「AI生成」にチェックを入れなければなりません。

もう一つ「AIアシスト」とは自分の原稿をAIを使って校正するなどすることです。

あくまで自分がつくった原稿をAIでブラッシュアップするのは「AI生成」とはみなさないというわけですね。

実はもうひとつ書かれています。それは「AIが生成したものをヒントに自分で全て書いたものはAIアシストとして捉える」ということです。

この場合、もとは自分で書いたものであるから、AI生成にチェックを入れなくても良いということが書いてあるのです。

「AI生成」の原稿を出版するときには「AI生成」にチェックを入れなくてはならない。

「AIアシスト」にあたる原稿を出版するときには、「AI生成」にチェックを入れなくてもいい。

そこで私が試行してみた方法が、「AIに書かせた文章をヒントにし、一行一行消しながら、自分の文章で全文置き換える」という方法です。

AIに書かせた文章を見ながら書いたら、それは単なるコピーです。

しかし、AIの文章を一旦読み、それを消して見えなくする。

そして、その趣旨に沿って、自分の言葉で書き直していくのです。

この時点で、すでにAIが作った文章ではなくなりますし、大体の場合、元の文章からはおおきくそれて、自分のオリジナルの文章に生まれ変わっていくのです。

私がためしたところ、AI生成による1万5千文字の原稿の作成は10分。

全書き直しに2時間56分かかりました。

いつのまにか3万字を超える原稿になりました。

私の考えや経験が付け加わったオリジナルの文章になったのだから当然です。

これで、AIによるヒントを元に、アシストしてもらって書いた自分の原稿ができました。

これを出版するときに「AI生成」にチェックを入れなくてもいいのです。

初めての人にはとてもやりやすいAIの使い方だと思っています。

そして作ったのがこの本です。

ここでペンネームの話に戻ります。

私が初めてAIを使って作ったこの本。この本の著者名で、私は「東山守」を使ったのです。

自分でオリジナルの知見や経験を加えてオリジナルの文章にしたとは言え、AIの原稿をヒントにして書いたものですから、とてもLyustyleという名前で出す勇気はありません。

したがって、その本はLyustyleとしてのプロモーションができないので、そのままほったらかしていたわけですが、ちょこちょこと読まれていることがわかりました。

2024年の7月に出版して以来、2025年の2月までの7ヶ月で、3300ページほど読まれ、1600円くらいは稼いでくれました。

また、月に1冊くらいはお金を出して買っていただいてもいます。

そして、グローバル評価では7名の方から平均4.2の評価をいただいています。

「読んでスッキリしました」というレビューまでつけていただきました。

私のAIアシスト本にはそれなりの価値があったのです。

また、2024年の11月以降、AI生成に取り組んでから出版した3冊の本もそれなりにレビューや★などをいただいてきました。

初めての「AI生成」本では、ほぼ丸投げで出版しました。

1行削除しましたが、それ以外はAIが書いたものをそのまま出版という、完全丸投げで出版してみました。

これは読まれてはいますが、グローバル評価はいただけていません。

完全丸投げで出版しただけなので、私もあまり手応えはありませんでした。

12月に2冊の本を出しました。

これは、丸投げではなく、AIのClaudeと対話を重ねながら、適宜編集会議を開いたり、企画にまでもどったりしながら、あたかも編集者と執筆者の協働のようなイメージで丁寧に作りました。

これはグローバル評価5名で4.5の評価をいただき、「実用的でそのまま使える!」というレビューもいただきました。

1月には、これまでのAIとの協働による執筆経験をすべて取り入れて次の本を出版しました。

これには、2つの評価でどちらも5をいただいただけでなく、望外なレビューを頂きました。

かなり長いレビューでしたので、ところどころ省略させていただきながら掲載します。

視点が変わると人生が変わる!まさに目からウロコの一冊

この本に出会い、大きな気づきを得ました。

ロシアの量子物理学者ヴァジム・ゼランドが提唱した「トランサーフィン理論」を現代のビジネスシーンに応用して解説しており、非常に実践的な内容です。

特に物語形式で展開される内容は、単なる理論書ではなく、主人公の成長を追いながら自分自身を重ねることができ、最後まで一気に読み進めることができました。

「どうすれば状況を好転させられるのか?」という問いに対して、具体的で明日からすぐに試せる方法が豊富に紹介されています。(中略)

■この本の魅力

1. 理論をわかりやすく物語で解説

2. 具体的かつ実践的なアドバイスが満載

3. 読み終えた瞬間から行動に移せる

読むだけで終わらない、実際に行動する力をくれる一冊です。仕事や人生に行き詰まりを感じている方に、ぜひ手に取っていただきたいと思います!

自分にもAI生成でこれだけのレビューをいただける本を書くことができたということは自信になりました。

そうした積み重ねの後に2025年の2月、以下の本を出版。

ここで、私は初めてLyustyleの名前を入れることができました。

共著者としてではありますが、表紙にしっかり私の名前を入れています。

出版ページからも、「遠山守」だけでなく「Lyustule」の著者ページにもリンクされていました。

そして、Lyustyleの販売ページでは、このAI生成本が私の著作の1つとして掲載されているのです。

ようやく私もAI生成本の取り組みへの一歩を始められたという気がしています。

私はアップデートされました。

今後、AI生成本は「東山守」名義で書くと言うルールは続けながらも、Lyustyleという名前も共著者としてしっかり入れていこうと思っています。

第2章 AI生成キンドル本とは何か

フリーイラストダウンロードサイトのイラストACでは、AI生成で投稿されたイラストには「AI生成」というラベルがつけられます。

イラストACでは明確に人が書いたものとAIが書いたものと言うのは区別をつけられていると言うことです。

しかし、同じAI生成でも、AmazonのKindle本のサムネールには、AI生成の電子書籍でも「AI生成」言うラベルはつけられていません。

AI生成だとわかる表示もありません。

Amazonでは、その本がAIが書いたものであろうと、人間が書いたものであろうと、区別はつけないと言うポリシーが表れています。(今のところ)

人が書いた本であろうが、AIが書いた本であろうが、読者が良いと思った本はよい本と言う考え方で表示されているわけですね。

そのように、AI生成とかAI生成でないなどの区別をしていないアマゾンのKindle本の電子書籍で、AI生成本とは何かと言うことを語るのに、どんな価値があるのでしょうか?

それはまだまだAIに書かせたと一目でわかるような内容の薄いが溢れている状況だからです。

そんな状況の中で、あなたがAI本を書いていくと言うチャンスを自ら捨てると言うようなことにならないようにしたいと思っているのです。

それでは、改めてAI生成ということについて確認をしておきましょう。

本をダウンロードして読んでみたとき、「これはAIが書いた本そのまま編集もせずに出してるな」と思うような本に当たった事はありませんか?

そういう読書経験をするとAI生成本と言うものにネガティブな気持ちを持ってしまうものです。私もそうでした。

しかし一方で、私が経験したようにとても質の高い本もあります。

その違いと言うのは一体どこから出てくるのでしょうか?

この違いを知っておくことが、AI生本とは何かと言うことを考えるときの重要なポイントになります。

それは丸投げか丸投げでないかと言うことです。

丸投げか丸投げでないか

AIに原稿を書かせること自体はものすごく簡単です。

何らかのテーマを提示し、

「これを15,000文字の本にするための段落構成を考えて」

と指示をして段落構成を出力させます。

「それぞれの見出しについて、順番に2000文字ずつ執筆してください」

と指示して順番に全体を出力させ、それをWordに貼り付ければOKです。

私は、上の作業を風呂の中で行い、風呂から上がって体を拭き上げる頃には原稿ができてしまいました。

かかった時間は20分ほどでした。

また、メンバーシップのセミナー開始前の10分間で原稿を書いてしまったこともあります。

そうやってできた原稿をそのままAI生成本として出版することができるわけです。

これが丸投げですね。

それに対して、AIが出力した原稿を元にしてAIとのやりとりを続け、質の高い原稿に仕上げていくという作り方があります。

企画段階で明確にした対象者やコンセプトからずれているということを発見して構成を考え直したり、ここには具体例を入れたらどうかというAIからの提案に対して私の経験をリソースとして提供したり、対象者にとって分かりにくい言葉を見つけて書き直したり。

このような編集会議をもとにした協働作業を行って、より原稿と質としての質を高めていくと言うやり方です。

私は、単なる指示者ではなく、編集者としてAIとの編集会議を繰り返しながらつくっていくのです。

このような本は一般的に読み応えがあり、内容も豊かな本に仕上がっていきます。

丸投げとは全く違う編集者としての人の手が加えられた本です。

こうしてみると、後者の作り方でつくった本は「AI生成」ではないようにみえますね。

しかし、前章で解説したように、これもAI生成本です。

コンテンツポリシーによれば、AIの原稿に大幅な手を加えても、それはAI生成であると明確に述べられています。

こうしてみると、AI生成と言うだけでネガティブなイメージを持つのはもったいないと言う気持ちになりませんか?

本を読んでみて役に立つなと思ってもらえばそれで良いし、そのような本をAIに助けてもらって書くことで、より効果的に作ることができるのだとしたら、AI生成による本を書くということへの見方がポジティブになるのではないでしょうか

AI生成とは何かということについて改めてまとめておきます。

AI生成には2種類あること。

1つはAIに丸投げで、書かせたもの。

1つは編集者として人が関わり、企画会議や編集会議を行いつつ、人間と共同協働して作られたもの。

AI丸投げの本は質が低いことが多いが人間とAIが共同して作ったAI再生本には本としての価値が高いものが多い。

しかしどちらも「AI生成」本であること。

AI生成あるからということでネガティブな感情持つのはもったいない。

なぜなら、アマゾンのKDPストアに並べられた本には、AI生成と言うラベルが貼られていないが、AIを使うことで質を高めた本もたくさんあるからだ。

以上、AI生成本とは何かとい事について改めてまとめました。

ネガティブな気持ちが薄らいできましたか?

次の章では私がどのようにしてAI生成本を作っているのかと言う実例をお伝えします。

第3章AIを使った本の書き方

AI丸投げ出版の経験

私のAIの一作目は「量子力学をビジネスに生かす」というテーマの本でした。

私は量子力学と言うものにとても興味があります。とても好きで、「量子力学」という名前がついた本があるとすぐに手に取ってしまいますし、動画はすぐに再生してしまいます。

それほど大好きなものなのですが、内容について人に語ることは到底できません。

好きなだけで、人に語れる知識などないのです。

ところが、量子力学と言う、既に世の中に明確な知見が定まっているものについて、AIはそれを熟知しています。

AIには量子力学の知識があるし、それを文章化する力を持っています。

しかし、どんな切り口で書くか、どのように書くか、誰を対象に書くか、といった指示を与えるのは人間です。

「こんな切り口で、こんな表現で、誰に対して書いてください」という指示を出して初めて、AIはその知識と執筆の力を発揮することができるのです。

そのような考え方をして、一度丸投げで書かせてみる経験をすることにしました。

そこでChatGPTに

「量子力学についての本を書きたいが、ただの解説文では価値がないので、何かと掛け合わせたいと思っているので相談に乗って」

と問いかけました。

chatGPTは様々なアイデアを出してきたのですが、その中に「ビジネスに生かす」と言うテーマがあったので、それを選びました。

後は構成を考えてもらって記事を書かせました。

1章ずつ書いて私に示してもらい、よければ次の章を書かせるという方法です。一気に書かせると一つ一つの性や見出しの内容がうすくなってしまうからです。

出力されたものを集めてWordに貼り付けて読んでみました。

全くおかしいところがなく自然に読むことができました。

いかにもAIが生成したな、という文章に見えることもありませんでした。

1カ所だけ重複しているところがあったので、その行だけを消しただけで、そのまま出版しました。

これはほぼ丸投げと言っても良い作り方でしたす。

量子力学という豊かな知見がすでに世の中にあふれているものについて、「ビジネス」というテーマと組み合わせただけです。

なので、丸投げでも一応は本を作ることができたといえます。

しかし、これはLyustyleと言う人間の関わりはほぼないに等しい作り方でした。

なので、とてもLyustyleと言う名前をつけて本を出すことができません。

本自体は、そんなに売れる事はなかったとはいえ、ポチポチとは読まれ続けています。

しかし AI丸投げによる執筆については一旦経験したということでこれで卒業としました。

選ぶテーマによっては丸投げといっても、そんなに質が低いものにはならないんだなと言う事は実感することができました。

ならば、私の手を加えればさらに良いものができると言う確信が生まれました

AIとともにテーマについての知識を学ぶ

それ以降に出した本は、全てAIと「協働」で作っています。

協働とは、指示を出したらあとは任せっぱなしというのではなく、企画の相談から始め、テーマの内容を学びながら知識の共通土台を作りつつ、指示、提案、選択、書き直しなどを繰り返しながら丁寧に作り上げていくことを指します。

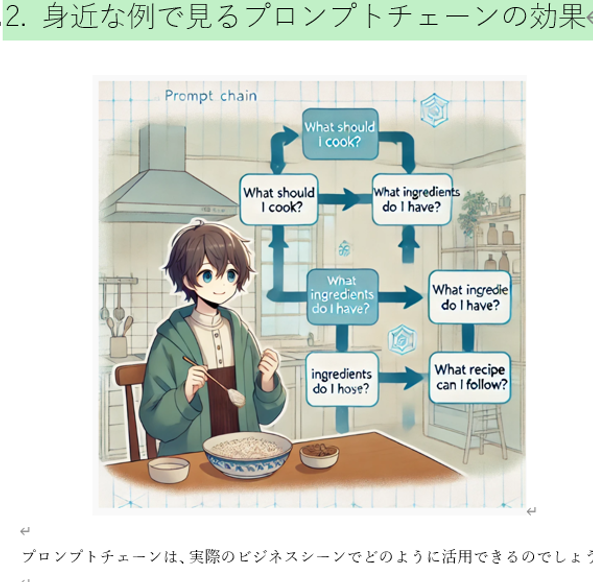

12月には、「プロンプトチェーン」と言う。当時流行り始めていた考え方をもとに本を書きました。

これはプログラミングに使われることが多い概念ですが、それをビジネスの遂行に生かす観点で書いたものです。

当時、私はプロンプトチェーンと言うものについてはほとんど何も知りませんでした。

そこで、ネットにある記事を色々と読んでみました。

YouTubeなども見ました。

それらから得た学びをまとめ、「知識の土台」としAI(私の場合はClaude)に読み込ませました。

その上でお互いに質問をし合う中で、私もAIもフロントシェーンと言うことについての理解をどんどん高めていきました。

2025年の1月に出版した「振り子の法則」に関する本では、YouTubeでかなり話題になっていた解説動画から本を作りました。

アマゾンのKindleの本を見ると、振り子の法則について書かれた本が何冊もあって、中にはベストセラーを取っているものもありました。

今更書いてもその中で良い評価を得る事は難しいと思っていましたが、話題になっている内容をもとに本を書くと言う経験をしたことがなかったので、自分の1つの通り道として書くことにしました。

YouTubeで見つけたネタを電子書籍にする、という挑戦です。

しかし、書こうと決めたものの、振り子の法則と言うものについては何も知りません。

そこで、YouTubeの動画を全部視聴しました。

なかには1時間を超える動画もありましたが、全部見ました。

また振り子の法則について書かれたブログ等の記事もたくさん読みました。

そして、「知識のベース」としてまとめたノートをClaudeにナレッジベースとして読み込ませました。

そしてClaudeと私との間で内容の基本的理解の確認をし、知識を深めていきました。

この学びのすり合わせはClaudeにメモの要約をさせて、質問をしました。

まず、私に、ナレッジファイルの情報を下に、トランサーフィンとは何かをわかりやすく解説してください。

引き寄せの法則とトランサーフィンの違いとは?

Claudeが答えられないものについてはFeloなどで検索して知識を広げ、そのメモを追加で読み込ませたりして行いました。

これらの作業に3日かかりました。

3日も?と思われるかもしれませんが、未知のテーマについての一応の理解を3日で終えられるなどすごいことだと思います。

AIと編集会議を行う

そしてある程度語ることができるところまで学んだ上で、企画会議を行ったのです。

この本では何をテーマにして本を書くのか。

その対象者は誰なのか。

内容は何なのか。

そのようなことを明らかにしていくのです。

市場を見ると、すでにトランサーフィンとは何かということを解説した本がたくさんあります。 そこで、トランサーフィンと何かをかけ合わせたテーマを作りたいと思います。

「トランサーフィン」+「◯」というテーマを作りたいのですが、 いくつか提案してください

この企画会議のやりとりで、明らかになったテーマは「プロンプトチェーン×ビジネス」でした。

プロンプトチェーンに関して、プログラミングの観点から書かれた本はたくさん本が出ていました。

しかし、すでにベストセラーまで出ているそのテーマで本を書いても後発組としてはなかなか読んでもらえないでしょう。

しかし、プロンプトチェーンの概念をビジネスの中で生かしていくと言うテーマは存在するにも関わらず、そのテーマで書かれた本が1冊はありませんでした。

そこで、この企画を通すことにしたのです。

次にどのようなテーマを伝えていけばいいのかということです。

まずは概要を掴むためにキャッチフレーズを考えました。

トランサーフィン✕ビジネスというテーマをわかりやすく伝えるにはどんな言葉の選択をすればいいでしょうか。 キャッチフレーズで表してみてください

するといくつか出された中に、「量子物理学が明かす、ビジネスの波に乗る法則」 というキャッチフレーズがでてきました。

これは意外性が合って面白いと思いました。こういうことが一人で企画を考えていたのでは出てこなかったことです。

そこで、 概要を平文で説明させてみました。

「量子物理学が明かす、ビジネスの波に乗る法則」 これは意外性が合って面白いですね。 概要を、平文で説明してください

するとこのように答えてくれました。

「量子物理学が明かす、ビジネスの波に乗る法則」は、企業やチームに存在する見えないエネルギー「振り子」を理解し、それを味方につけるメソッドを解説していきます。

まず、組織の中に存在する振り子の性質を理解し、その力学を読み解く方法を学びます。

次に、人事異動や昇進といった重要な転機において、エネルギーの流れを味方につける方法を探ります。(以下略)

このようなやり取りの中で、私の中にも明確なテーマができていきました。

テーマが決まったので、対象者を決める話し合いを行いました。

この本は、どのような人にニーズがあるのでしょうか

私が対象者を決めるのではなく、つくった概要から見て対象者を逆算したのです。

するといくつかの対象がでてきたので、絞っていきました。

転職を考えている若いビジネスパーソンという提案があったので、キャリアアップのために振り子の法則を生かすという考え方の方が合っていると思ったので、以下のように指示を出しました。

どれかに絞りたいですね。 若いビジネスパーソンで、転職でなく、この会社でキャリアを積みたいと考えている人をターゲットにしたいと思います。 この人の悩みに共感し、解決策を与える本にしたいですね。そして実際の行動につなげたい

すると、AIがこのターゲット設定に基づき、本の方向性の提案をしてくれました。

ターゲット像は、20代後半〜30代前半の若手ビジネスパーソン。

現在の会社で成長したいと考えているが、組織の中での立ち位置や影響力に悩みを抱えている人

主な悩みは、・・(4つのポイントが示された)

本書の提供価値は・・(これも4つのポイントが示された)

このように対象者を明らかにすることで、AIが次のように提案してきました。

「章立てを若手ビジネスパーソンの視点で再構成することができます。」

「ビジネスパーソンの視点で再構成」という言葉を見たとき、私にこの本を物語を使って解説するというアイデアが生まれたのです。

そこで、次のように進んでいきました。

20代後半〜30代前半の若手男性ビジネスパーソンが女性の先輩との関わりの中で「量子物理学が明かす、ビジネスの波に乗る法則」を学んでいく構成にしたいと思うのですが

こうして、ストーリーの構成案が生まれ、あとはトントン拍子に構成案がまとまっていきました。

それをどのように構成をすれば良いかと言うことを話し合いました。

ナレッジファイルで提供している情報をふんだんに盛り込み、質の高い生産物をつくりたいのですが、 2万字を越えてもいいので、あらためて章立てを考えてもらえますか?

Claudeから示された見出し構成をもとに私も意見を伝え、少しずつ見出しを明確にしていきました。

新しく提案された章立てに、以前の章立ての中にあった内容を活かしたいところがありました。

そこで、それを入れた形で再度見出し構成をリクエストしてみました。

下は、第3章に入れ込みたいので全体の章立てを提案させなおしたものです。

第3章に独立した章を設けるのがいいかなと思います。 すると全体の章立てはどうなりますか?

さらに、物語形式で進めていくというアイデアを生かすために、章立てと物語とを融合させました。

先程提案してくれた第6章までの章立てを組み込んで人つながりの話にすることができますか?

これも見事にストーリーを活かした構成を作ってくれたのでした。

はい、ストーリー展開に章立てを組み込んでみました:

序章:予想外の出会い

・・・コーヒーブレイクでの何気ない会話

・・・先輩の持つ不思議な考え方との出会い

第1章:振り子の存在を知る

・・・プロジェクト停滞の原因を探る中で

・・・先輩から組織の「振り子」について学ぶ

・・・チーム内の見えないエネルギーに気づく

第2章:振り子との向き合い方

・・・反発から受容へ

・・・先輩の実体験から学ぶ成功例

・・・自分なりの実践方法を見つける

(以下略)

さらに内容を明らかにしていきます。

Claudeの提案に対してどんどん深堀りしていきました。

章立ての序章、先輩の持つ不思議な考え方との出会いがとても魅力的です。 具体的にはどのような不思議な考え方ですか?

なるほど。 とすると、プロジェクトの行き詰まりに悩んでいる男性とのコーヒーブレイクで、後輩男性が何らかの悩みを打ち明けるシーンが必要ですね。

このようなツッコミを入れながら、どんどん内容を厚くしていきます。

そしてこれでOKということになって初めて執筆に入ったのです。

AIと編集会議をしながら執筆

ここからは、ライターとしてのClaudeにまかせていきました。

私は編集者という役割を演じながら、ライターであるClaudeと協働で1章ずつ仕上げていくのです。

AI生成2冊目となる「プロンプトチェーン」の本はおよそ1週間で1冊の本ができました。こちらの本です。

12月にはさらにもう1冊挑戦しました。

今度は同じプロンプトチェーンについて、電子書籍を執筆するために生かすということにフォーカスしてつくるようにしました。

つまりプロンプトチェーンで横展開をしたということです。

これも1週間ほどでできたので、12月は2冊の本を書くことができたと言うことになりました。

4冊目に当たる「トランサーフィン(振り子の法則)の執筆を例に、編集会議について詳しく解説していきます。

いよいよ、企画がおわり、執筆の指示です。

それではこの「序章:予想外の出会い」を実際に原稿にしてくれますか? 男性の名前と女性の名前はまかせます。 話の展開に関係あるような名前だと魅力的でいいですね。

ストーリーの登場人物の役割は決まりましたが、キャラクター設定はまだでしたので、それは提案させました。

「 波間理子:波と理(ことわり)を名前に持つ、量子物理の知恵者

星野陽介:星(宇宙)と陽(波動)を持つ、可能性を秘めた後輩」

なかなか気に入りました。

私はClaudeに1章ずつ書いてくださいと言う指示を出し、書き上げてきたものを丁寧に読みながら、テーマとズレていないか、書かれている内容はナレッジベースとして共有した知識のファイルに基づくファクトであるのか、勝手に想像で補った本当らしい嘘(ハルシネーション)ではないか、などをチェックします。

いつのまにかズレている

トランサーフィン(振り子の法則)は量子力学が土台になっていますが、原稿が量子力学に寄ってしまっているのを発見しました。

なるほど。 いいですね。 ちょっと懸念があります。 トランサーフィンについて、二人のストーリーを語ることによって解説する解説書をつくろうとしているのですが量子力学によってしまっている気がします。

このような指摘に対して、

「ご指摘ありがとうございます。その通りですね。確かに、現在の展開は量子力学の視点が前面に出すぎていて、本来の目的である「トランサーフィン(振り子の法則)」の解説からずれてきています。序章の意図を修正して考え直してみましょう」

と答えてくれました。

また、対象者はAI活用に関心がある一般人が学習する内容なのに、プログラマー希望者がPythonを学ぶ例を掲げてきたことがあります。

いいですね。 でもちょっと気になっていることがあるのですが。 「AI活用に関心がある一般人」という対象者の中に、Pythonを学習しようとするこの例に有用感を持つ人がどのくらいいるのかなと言う気がしてきました。 他に何か学ぶとことについてよい例がないのかな・・・

そのようなときには、対象者の確認をした後に差し戻し、書き直してもらいます。

はい、ご指摘の通りです。もっと幅広い読者に共感してもらえる例を考えてみましょう。たとえば以下のような例はいかがでしょうか

こうして、AI活用に関心がある一般人が、副業・フリーランス準備としてWebライターになるために活用するという内容に書き換えることができました。

丸投げにしているとこのようなところを見逃して、なんだかしっくりこない原稿ができてしまうのです。

スムーズに話が運びすぎる

先ほど上げた振り子の法則に関する本では、ストーリー形式にするようにしました。

AIはストーリーを書くとき、効率よくゴールにむかって話を運んでいこうとします。

お話として読んだときに、ストーリーに抑揚がなくおもしろみに欠けてしまうのです。

しかし、このようなことも指示によって改善することができます。

「1.第1章で学んだ振り子の概念の実践」のところですが、ちょっとスムーズすぎるというか、簡単に進みすぎている気がします。 システム部門も営業企画もものわかりがよすぎるきがしますね。空気が変化していく様子を彼らの会話で表現できますか?

空気が変化していく様子なんて、かなりの無茶振りだと思います。

私が振られたら泣きそうになるでしょう。

でも、Claudeは泣かずに見事に修正してくれます。

はい、その通りですね。実際の組織では、そう簡単には人々の態度は変わらないはずです。 むしろ、最初は違和感や抵抗があり、それが少しずつ変化していく様子を描く方が自然です。

会議シーンを書き直してみましょう

(略 書き直した本文)

このように書き直してみました。

主な変更点は

・最初は「当たり前のこと」と反発や違和感を示す反応

・双方の主張がまだ強く残っている状態を表現

・徐々に態度が軟化していく過程をより詳細に描写

・完全な解決ではなく、議論のベースができた程度の変化に留める

この方が、より現実的な組織の反応と変化のプロセスを表現できているのではないでしょうか?

見事としか言いようがありません。

しかし、おわかりのとおり、これを引き出したのは編集者としての私です。

以上のように、丸投げではなく編集者としての私がAIの力を引き出すことで、よりよい作品へと仕上げていくわけです。

ハルシネーション(見てきたような嘘を付く 悪気はないけど)

AIに文章を生成させると、ファクトではなく、想像したことを書いてくることがあります。

以前ChatGPTに「ツェッテルカステンに関する参考文献を教えて」と訪ねたら、

「◯氏の※※、△氏の※※、□氏の※※」と3冊提示してくれました。

ソースリンク付きで解凍してくれたので、確認しようとそのリンクをたどると、そのリンクは無効でした。

直接著者名を検索すると、そもそも◯氏、△氏、□氏自体がいません。当然書名もそれらしい想像物でした。

びっくりしましたね。

AIに悪気はないんです。ただ、こちらの質問になんとか答えたいあまりに、うそをでっちあげてしまうのです。これをハルシネーションといいます。

それを防ぐために最初にナレッジベースとしての知識を入れておくわけです。

そして、文章を書くときには、必ずこのナレッジベースを参照したうえで書かせるようにすることで、ハルシネーションを防ぐことができるのです。

しかし、だからといって安心していてはいけません。

「これはナレッジベースに基づく内容ですか」と問い返すと「すみません。そこは私の想像でした。実際にはこのように書かれていました」と答えてくることもあるのです。

なので、「ん?」と思ったら確認する必要があります。

確認ですが、「私たち、ついつい『教えなきゃ』って思っちゃうでしょう?でも、それって一種の振り子かもしれない」という文章は、ナレッジファイルでいうところの「過度なポテンシャル」のことですか?

こういう確認に対して、

はい、その通りです。『トランサーフィン』では、過剰なポテンシャルが振り子を強く揺らす原因になると説明されています。「教えなければならない」という思い込みは、まさに過剰なポテンシャルを生み出します

このように答えてくれれば、ちゃんとナレッジベースに沿って執筆しているのだなと確認することができます。

すぐにAIくさい表現をする

AIは、放っておけば、いかにもAIが書いたなと読者に思わせてしまうような言葉遣いをします。

- 結論の最後に「旅を始めましょう」「扉を開けましょう」などという大げさな一行を付け足しがち

- 「これにより」を多用しがち

- 「例えば」を多用しがち

- 箇条書きにしがち

- 「:」を使いがち

- 「魅了します」などのおおげさな形容詞を使いがち

私達日頃からAIを使い慣れている人は、常にこの表現に出会っているので、絶対放っておきませんし、人が使っていたら「あ~あ。そのままにしてるなあ」と思います。

AIを使い慣れていな人でも最初は気づかなくても、全編にわたってこれらの言葉や言い回しが使われていたら、さすがに違和感を持つでしょう。

AIと気付かないにしても、良い読書経験はもたらしにくいと思います。

私がこれまで読んできたAI生成本の中で、とても読みやすく内容の質が高い本にはこのような表現は一切ありませんでした。編集で丁寧に取り除かれていたのでしょう。

逆にこのような表現が散りばめられたままになっている本は、総じて丸投げで質が低いです。

このような経験をしていると、よい内容であるのに、AIが書いたとまるわかりのような表現が残った本を見ると、とてももったいなく思います。

この著者は、AI独特の表現が残った本を読んだ読者にどんな思いをもたらすのかということに気づいていない人なのだ、と思われてしまうからです。

Claudeはこのような独特なAI表現が少ないと感じるので、私はClaudeを使うことが多いです。

でもChatGPTも近頃は良くなってきたように感じます。

初めて丸投げで書いた、量子力学についてのAI生成本はChatGPT丸投げでしたが、そのような違和感のある表現はありませんでした。

したがって、このようなAIくさい表現はすべて取り除いておく必要があると思います。

これは決して「AI生成であることがバレないように」というような読者を騙す意図からではありません。

読者にできるだけよい読書経験をしてもらうためです。

AIとの丁寧な協働作業でもたった10日

AI丸投げで15,000字ほどの原稿を書かせるだけなら、10分ほどで作れます。

風呂に入っている間に書けるほどです。

しかし、知識の共有から初めて、企画会議、編集会議を随時開きながらの執筆など丁寧な協働作業を行っても、10日ほどで出版できます。

AI生成原稿ならあっという間につくれると思っている人の中には「10日もかかるのか・・」と思う人もいるかもしれません。

しかし、考えてみてください。

知識ゼロから学んで、丁寧につくっていく。これで10日はずいぶん早いと思いませんか?

1月3日の時点では全く内容を知らなかったものを、その10日後には1冊の本にして出版できたのです。

こんなことは、自分の力だけで本を書いていたのでは決してできなかったことです。

それをAIを使うことによって自分の能力を拡張することができたのです。

また、本としての価値から考えると、企画会議によって、振り子の法則をただ解説する本ではなく、ビジネスマンが振り子の法則を自分の組織の改善に活かすというショートストーリー形式で書いたことに価値があります。

Kindle市場にはそのような語り口の方がなかったのです。振り子の法則を理解して実際の生活に活かしていくと言う視点から見ると、1つの価値を生み出すことができたと思うのです。

このアイデアもClaudeとの企画会議でだされたものでした。

AIを使うことによって、私はあるジャンルにおける価値を1つ作り出したわけです。

これも自分の手だけで書いていたのでは、おそらくできなかったでしょう。

AIが提案してくれるようになる

トランサーフィン(振り子の法則)の本を書くときには様々な経験と知識を得ました。

そのうちのひとつに、AIからの提案があります。

AIとのやりとりを繰り返していくうちに、AIの方から「前にこのような提案をしたので、今回もこのようにしてみたらどうか」と言うような提案を自らしてくれるようになったと言うことです。

以下、Claudeが提案してくれた文です。

しかし、この部分も先ほどと同様に、なぜそうなるのか、その理由の説明があるとより理解が深まりそうです。以下のように補足を加えてはどうでしょうか

これに対して、私は次のように評価しました。

すばらしいです!特にこれまでの流れから提案をしてくれてさらによくなったのが嬉しいです。

また、このようなやりとりもありました。

また、これまでと同様、箇条書きは避け、具体的でわかりやすい表現を心がけたいと思います。

これに対しては次のように答えています。

「これまでと同様、箇条書きは避け、具体的でわかりやすい表現を心がけたいと思います。」 自発的な提案に感謝します。

自発的な提案はとてもいいことなのだということを評価によって伝えたわけです。

やりとりの積み重ねから、AIが自ら提案をしてくれるようになる。

この経験は私にとって本当に大きかったです。

私が聞いたことに答えてくれるだけではなく、建設的な提案をしてくれる。

それはまさに会議ではないでしょうか。

AIが何か聞いてきたことに対してそれを肯定し、こういうところが既に素晴らしかったと具体的に褒め、この点に関しては次から改善してほしいと言うことを明確に伝え、これらをつなげていくことによって、AIが自分から提案をしてくるようになったのではないかと思います。

さらなる学びがありました。

それは引き継ぎシステムを作ったことです。

引き継ぎシステム

AI丸投げで原稿を作るのであれば、1つのチャットで事足ります。

しかしこのように、会議を繰り返し、何度もやり直しながら質を高めていくような本の書き方をしていたら、1つのチャットでは到底収まりません。

すごく長いチャットになってしまい、質がだんだん悪くなっていくわけです。

なので例えば第3章まで終わったら、次の第4章は別のチャットを立てなければならないのです。

ClaudeやChatGPTの場合、課金していればチャットを「Projects」というフォルダのようなものにまとめることができます。

本ごとに「◯◯本出版Projects」などのProjectsをつくり、そこにこれらのチャットをまとめていくわけです。

一つのProjects内のチャットなので、これまでのやりとりが次のチャットに引き継がれているように思います。

しかしそうではありません。

第4章を執筆するチャットを始めたら、AIは第3章までのやりとりを忘れてしまいます。これまでのやりとりはリセットされて、眼の前にはもう新しいAIがそこにいるのです。

Projectsという大きなまとまりに対してナレッジベースを読み込ませているので、そのProjects内でのチャットは、AIがそれを読み込み、基本の知識は持った上で始めることができます。

それなりの文章が書けるわけです。

しかし、第3章がどのようなやり取りで書かれ、その際、どのような書き方の取り決めを行い、新しい方針に改善したかなどは全て引き継がれません。

第3章のときに作り直した見出し構成に従って、第4章のチャットで続きを書かせようとしても、AIには何のことだかわからないわけですね。

この件について実際にClaudeに聞いてみたことがあります。

「同じプロジェクトのチャットだから、前のチャットちゃんとわかってるよね」と。

そしたら「い~や。わかりません。私は新しいチャットでは必ずリセットされるから前のものは私はわからないです。」と明確に答えてくれたのです。

正直です。

そこで、当初はチャットの最初に以下のような指示を出していました。

それでは、新しいChatで、第1章からの執筆作業をはじめましょう。

最初に、章立てA, 二人の主人公の設定、序章について以下の通り確認してください。 この続きから始めましょう。

まずは一度読んで、確認できたらハイと答えてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■登場人物の設定

* 波間理子:波と理(ことわり)を名前に持つ、量子物理の知恵者

* 星野陽介:星(宇宙)と陽(波動)を持つ、可能性を秘めた後輩

■章立てA

序章:予想外の出会い

* コーヒーブレイクでの何気ない会話

* 先輩の持つ不思議な考え方との出会い

第1章:振り子の存在を知る

* プロジェクト停滞の原因を探る中で

* 先輩から組織の「振り子」について学ぶ

(~以下、前章でつくりなおした章立てが続く)

こうすると、

はい、承知しました。章立て、登場人物の設定、そして序章の内容を確認いたしました。それでは、第1章「振り子の存在を知る」の執筆を始めていきましょう。

というように新しいチャットでスムーズにこれまでのやりとりを引き継いでくれるようになります。

しかし、チャットを新しくするごとに、最初に読み込ませるこれまでのやりとりの内容は多くなっていきます。

チャットは長くなりすぎると早く文字数制限がかかりますし、出力も不正確になっていく傾向があります。

そこで一工夫をしました。

基本的な知識の共有土台としてのナレッジベースの他に、現在できている原稿、その原稿の書き方としてどのような共通理解をしているのかなどの覚書のファイルという3つの引き継ぎファイルを作ったのです。

ナレッジベースについては、新しく学んだ知識があった場合に追記します。

執筆原稿ファイルについては、前のチャットでできたところまでの原稿を追記しています。

覚書ファイルについては、あたらしく設定された主人公のキャラクター設定や、途中で変更された今後の章立て、表現の仕方などの新たな取り決めや方針などを追記していきます。

そして1つのチャットが終わるたびに、これらの3つのファイルに適宜追記して更新をするのです。

そして、新しいチャットを始めたときに、

「ナレッジファイルを更新していますので、これまでの流れを確認をしてください。そしてお互いの中の約束事も確認をしてください」

という指示から始めるようにしたのです。

こうしておくと、Claudeは「わかりました。こういうことですね。」と言って覚書の要約を示してくれます。

また、第何章まで書いたかを理解したうえで「じゃあ続きを書きましょう」と言ってくれるのです。

こうして、これまでのすべてのやりとりや執筆してきた原稿を全て理解した上で記事を書いてくれるようになったわけです。

さらにここで一つの工夫をしました。

その原稿やチャットを終えるたびに明らかになっていった覚書などは、Googleドキュメントに追記するということです。

Googleドキュメントを推定をしておくと何がいいのかというと、新しくファイルを読み込ませず、Claudeに「ナレッジファイルを更新したので確認してね」というだけで済むということです。

以下はFeloの本を書いたときの新チャットでの指示です。

それでは原稿執筆を続けましょう 「電子書籍を書くための引き継ぎ」と、「Feloの電子書籍原稿」という2つのナレッジファイルを確認してください。

Claudeは以下のように答えて執筆を始めました。

ドキュメントを確認しました。「電子書籍を書くための引き継ぎ」と「Feloの電子書籍原稿」の内容を把握しました。

第2章「Feloの基本機能を使いこなそう」の執筆を進めていきたいと思います。以下の構成で書き始めてよろしいでしょうか?

~以下略

たったこれだけですみます。

Claudeは、「これこれのことが新たに付け加わっていますね」と確認してくれます。

これはとても便利でした。

残念ながらChatGPTでは2025年の1月現在プロジェクトとしてGoogleドキュメントのファイルを読み込むことはできませんでした。

ChatGPTのProjectsでは、個別のチャットでGoogleドキュメントをナレッジファイルとして指定することはできますが、Projects全体のナレッジファイルとしてはエラーで読み込ませることができなかったのです。

おそらくセキュリティの問題ではないかと思います。

Claudeでは、ProjectsのナレッジファイルとしてGoogleドキュメントのファイルを指定して読み込ませることができます。

1つのチャットが終わった後に明らかになった成果や覚え書きなどをGoogleドキュメント側で追記編集しておくだけで、次のチャットからではそれをそのまま活かせるので、私はClaudeを使っているのです。

全体の確認と改善提案

また、すべての原稿ができたら、全体を読んでの改善の提案をさせます。

原稿をPDFファイルにして読み込ませてからナレッジファイルと比べて間違っていないかの整合を確認します。

序章から終章までをまとめてPDFにして、ナレッジファイルに追加しました。 最初に上げていた ナレッジファイルの基本知識からみて、論理の破綻しているところはありませんか?

※ 私は、現在は前項で述べたように、ナレッジベースに原稿を執筆するたびにそれを追記した原稿ファイルを読み込ませていてその都度更新させていますので、改めてPDFファイルを改めて読み込ませる必要はありません。

これをもとに新しいチャットで、全体の改善提案をさせます。

覚書ファイルには、対象者が明確に書かれていますし、執筆の方針も書かれています。

それらと原稿とを比較し、ズレているところはないかを探すのです。

また、AIは気づかないうちに同じことを別の章で繰り返し書いたりもします。そのような重複を見つけたりもします。

こうして改善案を提案させて、それにそって改善の方針を作り、その方針もまた覚書に追加しておきます。

こうして、最終的に対象者に伝えたい内容に沿った原稿をつくることができました。

KDP出版時の説明文作成

KDPで出版手続きをする際、販売ページの最初に示される説明文を書く必要があります。

私は、「はじめに」の内容を書くことがおおかったのですが、AI生成原稿では、こちらもAIにつくってもらいました。

すでにナレッジベースとしてこれまでの原稿はすべて読み込ませてあります。そこで次のように依頼しました。

Feloの本を書いたときの指示です。

おかげさまで本が完成しました。

今出版の手続きをしています。

この本を買いたくなるような説明文が必要です。

そこで、電子書籍原稿を参照した上で

共感

解決策

この本が必要な読者

必要でない読者の絞り込み

この本の利点

購買行動への背中押し

以上のような内容を含めて、2000字以下で説明文を書いて下さい

すると以下のように説明文を作ってくれました。

「情報はあふれているのに、必要な知識が見つからない」

「英語の壁があって、海外の最新情報にアクセスできない」

「プレゼン資料の作成に毎回時間がかかりすぎる」

こんな課題を抱えていませんか?

本書は、日本発のAI検索エンジン「Felo」を活用して、これらの課題を解決する方法を具体的に解説します。

Feloは情報収集から知識の整理、資料作成までを効率化できる統合的なツールです。

本書の特徴は、実務で直面する具体的な場面に基づいて、Feloの活用法を説明している点です。(以下略)

「自分が書いた本の説明文くらい自分で書いたらどうだ?」と思われるかもしれませんが、適材適所です。

書くのが得意な人はぜひ自分で書きましょう。 私の場合は、AIが書いたほうがうまい文章を作ることができるので、書いてもらいました。

第4章AI漫画の重要性

「振り子の法則」の本を書くときには新たな挑戦をしました。

それは原稿にAI漫画を入れると言うことです。

AI漫画のスキルを身につけていると言う事は、今後の電子書籍を書いていく場合、とても大切なポイントになっていると思ったからです。

なので、自分も少しずつそのスキルを高めていきたいと思っていました。

しかしまだ自分の中にそのスキルはありません。

そこでAI生成本を出しながら少しずつスキルを上げていきました。

最初のAI生成(丸投げ)本である量子力学の本では、表紙に漫画らしいキャラクターを入れてみました。

2作目の

こちらでは、各章のとびら絵としてアニメっぽいイラストを入れました。

3作目の本で少しランクアップしました。

この本では、各章の終わりの行の下に小さなちびキャラを入れてまとめとしました。

こうして少しずつステップアップしてゆき、ようやく4冊目でたった一コマですが、セリフ入りの漫画を各章の扉に掲載することができたのです。

(この後、Wordの原稿で執筆して完成しました。この続きは2月28日出版の本でお読みいただければ幸いです。)

2025年2月27日 執筆終了