※2024年10月8日、Kindleの原稿としての本記事は一旦完成しました。この後はWordに移して、本に仕上げていきます。

本が完成したら、こちらに掲載します。

2024年10月24日 出版開始されました、

目次

はじめに

50歳からのブログ運営戦略は、2021年の9月に刊行依頼、たくさんの人に読んでいただきました。

グローバル評価も170名以上の方にしていただき、レビューもたくさんいただきました。3年経った今でも毎日のように読んでくださっています。

途中、2023年の8月に改訂版を出しました。

その変更内容は以下の2つ。

- 50歳からのブログ運営戦略では必須としていたアドセンス申請の通貨を必須ではないことにしたこと。

- 最初に無料ブログを推奨していたものを、noteに変更したこと。

この2つがとても大きな変更だったのです。

また2023年の12月には、ペーパーバック版も出版し、たくさんの人からペーパーバックもダウンロードしていただきました。

この3ヶ月この3年の間に、私たちを取り巻く環境は大きく変わりました。

ブログが、60歳以降の人生を豊かにしてくれると言うことについては変わりません。

10年ブログと呼んでいる自分のブログを書き続けることで、

ブログと言う自分のメディアをしっかり持てい、それをもとに様々な活動に展開していくと言うことです。

これについては今でも全く変わらず皆さんにお伝えをし続けています。

しかし、この10年ブログを作っていることでできることが、この3年の間に飛躍的に広がってきました。

簡単に言えば、50歳からのブログ運営戦略では少ししか触れていなかったKindle出版。

このKindle出版と10年ブログを組み合わせることで、10年ブログがかなり大きな存在意義を持つことができるようになりました。

10年ブログには、電子書籍にできるだけのネタがゴロゴロしています。

その中からいくつかのテーマをピックアップし、それぞれについていくつかの記事をピックアップすれば、すぐにKindle出版と言うものはできるのです。

要は、10年ブログに書いてきた記事から本ができると言う事ですね。

これはほんとにやらなければもったいないということです。

むしろ、もったいないと言うよりも、10年ブログを支える大きな力になってくれるのがKindle出版なのです。

そこで私が情報発信として行っているメルマガでは、最初に「ブログ✕Kindle成長戦略」と言う講座を行っていて、Kindleとブログをどのようにして合わせていけば、素晴らしい成果をもたらすのかということについて話をしているところです。

この本では、そこの内容をまずしっかりとお伝えしたうえで、更に掘り下げることにしました。

さらに、10年ブログの力はそれだけに留まりません。

10年ブログを書くことによって得られた信頼は、素晴らしいコンテンツをたくさん生む原動力になります。

そしてそのコンテンツを作り続けていくことによって、経済的にも、社会的にも豊かな活動をすることができるようになると言うことです。

つまり、50歳からのブログ運営戦略では、そのゴールは10年ブログを作るということだったのに対して、このアップデートでは、さらにその先のコンテンツクリエイターになると言うことをゴールにしていると言うことです。

コンテンツクリエイター、つまりKindle出版、YouTube、有料ノート、オンライン講座、これらの作者になっていくと言うことです。

今はとてもそんな事は考えられないと思いますが、10年ブログをたった1年でも続けてみると、そこに積み重ねた自分のコンテンツを振り返ってみたとき、いくつもネタが蓄積されていることに気づくはずです。

それは、YouTubeにもなり、十分に本も書くことができ、有料ノートにして販売したり、オンライン講座として講師になることができると言うことが、リアルな可能性として感じられるはずです。

この本では、50歳からのブログ運営戦略のロードマップに基づいて10年ブログと言う自分のブランディングブログを構築し、それらと連携しながら、最終的にコンテンツクリエーターとなっていく道筋を示していきたいと思います。

どうぞ最後までご覧ください。

そして、私たちと一緒に60歳から後をコンテンツクリエイターとして豊かに生活していく道を歩んでいきましょう。

「50歳からのブログ運営戦略」からの大きな変更点

本編に入る前に、「50歳からのブログ運営戦略」からどのようにアップデートされたのかということについて、概略を見ておきましょう。

最初につくるブログは、noteを推奨

まだブログを始めたことがない人が、その第一歩を踏み出すために、まずはネット空間に自分の書いたものを投稿するということに慣れるために、noteのアカウントをとって書き始めることを推奨するようにしました。

「50歳からのブログ運営戦略」では、無料ブログから始めるようにしていましたが、「読者から『広告がひどすぎて、せっかくの文章がよみづらい』と言われた」という報告を頂いたからです。

アメブロなどは、アメーバピックという独自の収益の仕方があり、それなりに稼いでいくことができますが、

10年ブログは、ブログの記事自体で稼いでいくという考え方ではなく、長い時間を書けて信頼を構築し、その先にコンテンツクリエイターとして自分のファンになってもらうという遠大な目標をもって行います。

そのためには、広告がゼロで、書くこと、読むことに専念しやすい、noteが適しています。

この変更点については、すでに2023年8月に改訂した「50歳からのブログ運営戦略 改訂版」に挿入しています。

しかし、それ以前に購入していただいたからは読まれていないと思うので、今回の「アップデート」にも改めて挿入しました。

アドセンス通過を必須としないこと

「50歳からのブログ運営戦略」では、アドセンス申請に通過し、広告を貼ることで、「ブログで稼げる」という経験をしてもらうようにしていました。

そのために、数カ月という、アドセンス審査に合格する期間も設けていました。

しかし、「50歳からのブログ運営戦略」を書いた2021年9月時点に比べて、アドセンス通過は格段に難しくなっています。

私の場合を例に上げます。

私は、2022年2月、3月に、それぞれ新しいブログをつくり、2個とも一発で合格しました。

しかし、2024年7月に作った検証用のブログを審査に出したところ、これを執筆している10月現在、4回も落ち続けています。

かと思えば、8月に作ったブログは、審査に提出してからたった1日と数時間で合格しました。たった1回でです。

これほど、審査にはムラがあります。

まともにつきあっていては、人によっては疲弊してしまい、ブログを書くこと自体やめてしまう恐れがあると判断しました。

そこで、本来10年ブログは、記事自体で稼ぐということを目的としていないブログであるということからも、アドセンス通過はオプションとしています。

このことも、2023年8月改訂の「50歳からのブログ運営戦略 改訂版」には入れていますが、改めて今回出し直すことにしました。

Kindle出版の重要度を上げること

「50歳からのブログ運営戦略」では、10年ブログが育ってきたら広げていけることの例の一つとしてKindle出版を上げていました。

「アップデート」では、Kindle出版を重要なこととして扱っています。

それは、早い段階から10年ブログと抱き合わせて一緒に育てていくことです。

このことで、10年ブログには、Kindle出版に挑戦していく足跡を書くことができ、Kindleでは、10年ブログに蓄積されたさまざまな記事を集めて本にすることができるという、相乗効果で育てていく「型」を作ることができるからです。

10年ブログのゴールを「コンテンツクリエイター」になることに明確化したこと

「50歳からのブログ運営戦略」では、ブログを10年続けて、強い力を持つこと自体をゴールにしていました。

しかし「アップデート」では、その先に、コンテンツクリエイターとしての豊かな生活をおくることができるようになることをゴールにしました。

ブログを10年続けると、そこに集まるコンテンツは膨大なものになります。そこから汲み取れるテーマ自体とても豊富になります。

加えて、10年という月日の間に経験し、獲得したスキルもかなり増えています。

それらをうまく使うことで、「コンテンツクリエイター」として生きることが高い確率で可能になります。

「コンテンツクリエイターとは何か」については、本書の中で解説します。

以上が、主なアップデートです。

これらのことを気長に行っていくことで、今は考えることさえできない豊かな生活を送ることができるようになるでしょう。

第1章 10年ブログとは

ここで、あらためて「10年ブログ」ということを定義しておきます。

ここでは「シニアアップデート」という考え方において10年ブログという時の言葉の意味を揃えておきたいと思います。

- 10年ブログは長い時間をかけて書き続けるブログである

- 10年ブログは自分をブランディングして読者をつくるブログである

- 10年ブログは広告収入やアフィリエイトなどで収益化する運営の仕方とは異なる

- 10年ブログは、コンテンツの蓄積を行うブログである

10年ブログは自分をブランディングして読者をつくるブログである

ブログを立ち上げる時、どのような意識で立ち上げることが多でしょうか?

- 日記を書いて読んでもらいたいから。

- 自分の読書や食事、行動などの記録のため。

- 交流したいから。

- 自分の実績を掲げて名刺代わりにしたいから。

- 広告収入で稼ぎたいから。

他にも様々な理由があると思うし、特に理由がないという人もいると思います。

その上で、10年ブログは、「自分をブランディングして読者を作るブログ」という志を立てて立ち上げます。

ブランディングとは、「自社や自社の商品・サービスを「他と区別できるもの」として確立し、その価値を高めるための活動」ということができます。

一般的には企業が行う戦略的な活動として認知されていると思いますが、これを自分に対して行うということです。

かといって何か特別なことを書いていくというわけではなく、「自分の好きなこと」や「そのための挑戦」「その経過や結果」などを書いていくことで、自然にブランディングされていくことをねらっています。

そうすることによって、いつのまにか、ブログの更新を楽しみにする「読者」が生まれます。

読者は、私を応援してくれます。いざ私がなにかの挑戦を始めたとか、何らかの商品を作り上げたとか、そのような時に、後押ししてくれたり、広めてくれたり、最初のユーザーになってくれたりするのです。

私が2017年にプロ・コーチになるための挑戦を始めた時、試験に合格するには5名の方への3ヶ月に及ぶフルコーチングと、認定評議会からのインタビューに答えてくれるという事が必要でした。

これらを受けてくれたのが、私のブログの読者の方々だったのです。

私がプロ・コーチになれたのは、ブログの読者の方々のおかげだと言えます。

また、2016年にはじめてKindle出版をした時、モニターになって校正作業を引き受けてくれたのは、ブログを通して知り合った有名作家の方や、ブログから登録してくれたメルマガの読者の方々でした。

そして出版したとたん、それらの方々がこぞって買ってくれた上、宣伝までしてくれたのでした。

10年ブログを長い時間書いていることで、読者が生まれ、このような応援をしてくれるのです。

この「読者」をつくるために10年ブログを書くのです。

10年ブログは長い時間をかけて書き続けるブログである

10年ブログという名前に現れているように、10年ブログは、長い時間を書けて書き続けていくブログです。

「継続すること」「やめないこと」を大事にするブログです。

なので、「10年」という期間そのものに意味があるわけではありません。

10年は続けろ、とか、10年経ったから達成、というものではないということです。

これから「10年ブログ書くぞ!やめずにずっと書き続けるんだ!」と思って書いているブログは、まだ3ヶ月しか書いてなくても「10年ブログ」です。

また、「60歳までの残り時間がもう5年しかない。10年も残っていないけど・・」と思っている人が、60歳までの5年間書き続けても10年ブログです。

長く書き続けることによるコンテンツの蓄積と読者ができればいいのです。

「自分の好きなこと」を、やめずに書き続けましょう。

10年ブログは、コンテンツの蓄積を行うブログである

10年ブログには、「好きなこと」を書いていきます。

文字通り「自分の好きな◯◯」について書いていくのです。

読書が好きなら、読んだ本のことを書いていきます。

旅が好きなら、旅の準備、旅の様子、これからいきたいところなどについて書いていきます。

ただ、「好きなこと」ということは、「好きに書く」という意味ではない、ということを理解しておく必要があります。

開始した頃は、「好きに」書いてもいいです。

ブログを書くということに慣れることが大事なので、何を書いてもいいです。

しかし、ブログを書くことに慣れてきて、いよいよブランディングのための10年ブログを書くことにかじを切ったら、「好きなこと」に絞っていきます。

あれこれ、日常のことを何でも書きたい場合、最初に立ち上げるnoteが受け皿になりますので、そちらに書いていくことになります。

「好きなこと」に絞って書き、ブランディングしていくための「10年ブログ」と何でも「好きに書く」note、という違いを理解しておきましょう。

10年ブログは広告収入やアフィリエイトなどで収益化する運営の仕方とは異なる

ブログを書く理由の一つに、広告収入を得るためというものがあります。

たくさんの人の興味関心をひく記事を書くことでたくさんのアクセスを集め、掲載している広告から報酬を得るという運営の仕方です。

10年ブログは、その運営の仕方とは全く異なります。

「今、この記事で収入を得る」という、広告収入のためのブログに対し

「将来自分が作るコンテンツを喜んで読んでくれたり視聴してくれたりする読者をつくる」という運営の仕方が10年ブログです。

なので、10年ブログからは「今」一円も入ってきません。

それでも書き続けるのが10年ブログです。

途中でアドセンスの審査を受け、審査に合格したら広告を貼ればいいでしょう。10年ブログに広告を貼ることは悪いことではありません。

そこからいくばくかの収益が得られれば、たたではないブログの運営(サーバー代、ドメイン代)を助けることになるからです。

また、自分の力でお金を得るという経験をすることができるからです。

広告から、毎月いくらかの収益が入るなら、それは喜んでもらっておきましょう。

しかし、それに味をしめて、読者が好むこと、読者が関心を持つだろうということなどを選んで書くこと、つまり「今、この記事で」稼ぐようにはならないことに注意が必要です。

10年ブログは、あくまであなたが「好きなこと」について書いていくブログです。そのあなたの好きなことやそこから生み出されるコンテンツとしての文章に将来の読者がついてくれるのです。

あなたが、自分が書きたいことではなく、人が読みたいものを書くようになったら10年ブログの価値が失われていきます。

しかし、収益を得るためのスキルを身に着け、広告収益も得ていきたいと思うこともあるでしょう。

その場合には、収益用のブログをもう一つ立ち上げて行います。

そのブログは、ブランディングしている自分とは全く切り離してつくります。ブログを立ち上げるのに必要なメールアドレスも、プロフィールも、すべて自分とは関わりのないものとして立ち上げ、一般の人からは自分への繋がりが見えないようにします。

そのブログでなら、「今、この記事で」稼ぐ記事を書いて収益を得ても構いません。

これを「見えないブログ」と言っています。

「見えないブログ」については性を改めて解説しています。

ただし、10年ブログを書き続けるあなたは、決して「見えないブログ」で稼ぐことの方に躍起にならないようにしてください。

そちらに躍起になって大事な10年ブログをおろそかにしてしまっては、将来得られる豊かな生活への道を断ち切ってしまうことになります。

あくまでも10年ブログが主、稼ぐための「見えないブログ」の運営は、そこからいくら稼げようともオプション似すぎないという意識を持ってください。

安心してください。私にも10年ブログである「知的生活ネットワーク」以外に、見えないブログが4つほどあります。

そちらで、10年ブログの運営資金くらいは稼いでいます。

以上がこれから書いていくための「10年ブログ」の開設でした。

それでは、いよいよ10年ブログを育てていくための道のりを見ていきましょう。

第2章 10年ブログを育てていくためのロードマップ

なぜ、「50歳から」なのか

最初に、この本のタイトルがなぜ「50歳から」となっているのかについて説明します。

私は、この本の対象者を、50歳に限っているわけではありません。

「私は20代なのですが・・・」

大歓迎です。まだブログを書いたことないのだったら、さらに万々歳です。

すぐに始めてください。

これから書くことが数倍の効果となってあなたの身に起きます。

ブログを書いている人にとっても、「ブログの育て方」という点で、お役に立てると思います。

私が「50歳」と言っているのは、

●これまで「生産」ということについて考えてこなかったあなたが生産型の人生にシフトチェンジするにあたって、

●定年退職とか老後とかいう生活がリアルに始まるのだという実感を得た50歳という時期がよいタイミングになると思っているから

です。

これまで、ブログなんて書いてこなかったあなたが、一念発起してブログを書き始めるのに、50歳という年齢はちょうどいいのです。

なぜかというと、50歳になってからブログを初めて書いたとしても、60歳定年退職までまだ10年もあるからです。

10年あったら、そのブログはあなたにとってけっこう強い味方に育ってくれます。

●あなたという人間のブランディングになる。

●あなたの名刺としての力を発揮する。

●知的生産を核とした、本の執筆、動画の配信、音声配信などの自分のメディアを持つことができる。

●よい人間関係を生み出すことができる。

●やりたいことが生まれ、それを実現して自分自身をアップデートしていくプラットフォームになる。

●10年間のあらゆる経験や学びが、コンテンツとして膨大に蓄積される

●場合によってはお金を生み出すマネーポイントにもなる。

ざっと書きましたが、10年もあると、これだけの力がブログに育つのです。

これだけの力は、テレビ見て動画見てゲームして、というような消費型の生活からは生まれにくいでしょう。

この「10年」という時間を、定年までの残り時間として不安の中で過ごすんじゃなくて、

定年後へ向けての準備時間とポジティブにとらえて過ごしましょう。

そのような生産型、情報発信者としての生き方にシフトする意味で、10年のスタートである50歳は好機なのです。

50歳になったあなたは、一日もはやくブログを書き始めましょう。

50歳になっていないあなたも、この本に書いた戦略はあなたの生き方に大きな力になるはずです。

また、

「もう55歳過ぎているよ。59歳になったので、もう遅いよ。」

「まさに退職後で今からどうしようか心配だったよ。」

こんな方でも大丈夫。

まったく遅くはありません。

「50歳からのブログ運営戦略」は、60歳を越えた方からも反響がありました。そしてそこからスタートされて本の出版までたどり着かれた方もいます。

パソコン苦手でも大丈夫。

ブログの始め方は、この本の中で詳しく説明していますよ。

50歳までの自分には想像もしなかった生活をしている60歳のあなた。

10年ブログを育てたあなたは、この10年の間に次のようなことができるようになっています。

●ブログを書く生産的な生活が基本になっている

●ブログにファンがいる

●ブログに膨大なコンテンツが蓄積されているので、いつでもその井戸から汲み取って、自分のコンテンツを作ることができる。

●Kindle本を何冊もだしている。

●日本中に友達やビジネスパートナーがいる

●動画づくりや音声配信ができるようになる

●ライターとして生活できるようになる

●人へのサポートができるようになっている

また、私の身に起こったことも可能性として起こり得ますので、オプションとして上げておきます。末尾に「こともある」という言葉をつけて読んでください。

●雑誌の投稿オファーがくる

●広告の掲載オファーがくる

●広告収入が、月の生業以外に入る

●本の執筆依頼がくる

●講演を依頼される

10年ブロガーとしてブログを書いていくことで、50歳になるまでには思いもしなかった自分へと変身することができることがおわかりでしょう。

これまで通り、消費型の生活を続けて60歳を迎え、たいしてやりたいこともなく30年も続く人生を続けていくか。

生産型の生活にシフトチェンジして、考えたこともなかったような自分に成長していくのか。

ここで選んで見て下さい。

そして、生産型の生活に入ることを選択する覚悟ができたら先へ読み進めて下さい。

それでは、10年ブロガーとして60歳までを歩んでいくロードマップについて解説します。

1.ブログ開始期

noteを開設し、ブログを書くことに慣れ、文章を書く「生産的生活」を始める。

半年ほどかけて、100記事ほどゆっくり書く。

2.本格始動期

3.継続期

4.発展期

第3章 1-ブログ開始期

「ブログ開始期」は、ネットに自分の作ったテキストを投稿した経験もない、という人が、ブログを作って自分の考えや経験を書くことに慣れる時期です。

始めてから半年までの期間と考えておきます。生産的生活への第一歩を踏み出す段階です。

自分の行動や考え、感想などを日記として書き、「文章を書く生活」に慣れます。

「note」に登録し、PCやスマホから日記を投稿する経験を積んでいきます。

少しずつ慣れながら、半年かけて100本ほどの日記を書きます。

1日に1本ずつ日記を書いていけば3ヶ月で終わるのですが、慣れるための余裕を加味して半年にしてあります。

このnoteが、あなたのこれからの人生に大きな力を与えてくれる10年ブログの元になるものです。場合によっては、これがそのまま10年ブログになっていく人もいます。

とりあえず、これからの人生の扉を開かれたこと、おめでとうございます。

また、この時期、noteのサービス内で、自分と同じような年齢、目的の人のブログを見つけて、コメントをし合ったりする楽しさを味わいます。 ブログのコミュニケーション機能を楽しみます。

noteで記事を書くことになれてきたら、Kindle出版のためのKDPアカウントをとります。将来、ここから本を出すのだ、という気持ちを作るためです。

その経過もnoteに書いて記録していきます。

この事自体が、将来のコンテンツクリエイターになるためのコンテンツの蓄積となっていきます。

noteの開設の仕方

10年ブログ構築の実践の最初に行うことがnoteの開設です。

このnoteは、今からの人生を、「消費型生活」から「生産型生活」に買えていくための転換点になるトピックになるはずです。

なので、早速noteのアカウントをとりましょう。すでにアカウントを持っている人も、一度読み直してください。

行動は早いほうが良いです。今、読みながら作っていきましょう。

こちらからアカウント登録をします

この図は、私がこの文章を書いた当時のもので、時期によっていろいろと変わることがあると思いますので、ご了承ください。

右側上部にある、Gmail,Twitter(現在はX)、Apple、メールの4つのアイコンのどれかを選び、煮付用事項を入力してアカウント登録をします。

上の図、Twitterは現在のXに置き換えて理解してください。

Twitter(現 X)アカウントをもっていらっしゃるなら、それがおすすめです。

noteはXとの連携がとても上手くできているからです。

「同意して連携」をクリックすることで、Xのアカウントでnoteをつくることができます。

登録できたら早速記事を描いてみましょう。

最初は気楽に好きなことを書く

最初は、noteに好きなように記事を書いていきましょう。

自分が興味関心のあることは何でも結構。あれこれごちゃまぜで書いていきます。

noteには、次のような投稿の種類があります。

テキスト

文字を書きたいときは、テキストから。書きたいことを書きたいだけ書きます。

公序良俗に関すること以外は、何を書いてもだれも怒りませんから、文を書くことを楽しみましょう。

note には下のようなお題がたくさんありますから、何を書いていいかわからない場合は、これらのお題で書いてみるといいです。

同じお題で書いている仲間たちが読みに来てくれるので、書いていて楽しくなります。

画像

2つ目の「画像」は、写真主体のnoteです。

次のような画面になりますので、スマホなどから写真を貼りつてみましょう。

今日食べたラーメンの写真を選んでみました。

すると、次のような画面になります。

画像の下に、「画像の説明」が現れました。

255文字という制限がありますが、逆に言えば、そのくらいの文章でいいのです。

さらに写真があるなら,その下にどんどんつなげていけば、写真日記が完成するというわけです。

写真と少しのテキストだけですので、とても気楽にかけます。

つぶやき

みっつめはつぶやきです。

クリックするとこんな画面になります。

Xと同じ、140文字のつぶやきです。

Xの投稿感覚でつぶやくことができます。

Xのアカウントを持っていないよ、とか投稿したことがないよ、という方は期にしないでください。そのうちXも始めるようになっていますから。

その時は、むしろここでの経験がXに生きるようになるでしょう。

画像も貼ることができます。

こんな感じになります。

音声と動画

noteは、stand.fm のように音声を保存することができます。

また動画も保存することができます。

これらを楽しんでもいいでしょう。

以上のような、投稿のための多彩な種類が用意されていますので、その日の気分にあったnoteを投稿してみましょう。

将来始めることになるかもしれない「収益化するブログ」のように、質の高い記事を書こうとか、キーワードの選定をしなきゃとか、そんなことは何も考えることはありません。

あくまで、ネット環境に自分の経験や考え、状況などを残すことに慣れるためのことですので、ここは経験と思ってまずは始めてみましょう。

noteはブログと違って、「文字を140字以上かけるTwitter」くらいの気持ちで気軽に書けるのがよいところ。

文字数なども気にせず、どんどん書きましょう。

私もにも300文字くらいしか書いていないnoteがいくつもありますので。

マガジンをつくって記事を保存

それぞれのnoteは、内容に合わせて「マガジン」を作り、その中に保存していきます。

マガジンとは、一般的なブログでいう「カテゴリ」のようなものです。グループ分けの機能ということですね。

一般的なブログの「カテゴリ」とは違い、noteの「マガジン」はより、グループ化された記事たちというイメージが持ちやすいと思います。

マガジンは、記事のテーマに合わせてどんどん増やして結構です。

この段階でのnoteの執筆の目的は、どんなジャンルに読者の興味関心があるのかを見つけるためです。

なので、自分の興味があるさまざまなジャンルについて記事を書いてみましょう。

私のマガジンは、ごちゃまぜで書いてきた結果、すごい数になっています。

これは、2023年8月時点のものです、その後さらに私のマガジンは増殖しており、今はさらにすごいことになっています。これでもまだ全部表示できていません

このごちゃまぜマガジンの中から、「知的生活のつくり方」という本が生まれました。

noteに記事を書くことに慣れてきたら、noteの働きは「慣れること」から「記事を蓄積していくこと」へとシフトしていきます。

「知的生活のつくり方」という本が生まれたように、noteに記事をためていくということは、自分のコンテンツを蓄積していくということです。

スマホアプリで、いつでもどこでも投稿することを経験

noteには、スマホアプリがあります。

ぜひこれをインストールしてください。

スマホアプリを使うと、外出先、レストラン、交通機関など場所を選ばずに書くことができます。

写真を入れることも簡単です。

noteの開設については異常です。

どうぞ、こうしていくつか記事を書いてみて、「ブログを書く」という経験をしてみてください。

すでにブログを持っている人へ

これをお読みの方の中には、すでにブログを持っているという方がいらっしゃるかもしれません。

そのような方は、すでにネットに自分の意見を残すことには慣れるという段階はクリアしているということですね。

その上で、ここで一度リセットしてください。

これまで書かれてきたブログは、「これから10年間書き続けて、知識や経験、考えなどのすごい蓄積を行っていくのだ」という意識を持たずに始められたと思います。

その点で、一度クリアしてゼロから始めることをおすすめします。

特に、無料ブログで書かれてきた人は、そのブログは大切に残しつつ、新たにnoteのアカウントを取ってスタートし直してください。

1つ目の理由は、無料ブログには広告がついているということです。

10年ブログを続けているうちにファンができてきたら、その人達にとってこの広告がブログを読むという経験を阻害することになります。

無料ブログの会社は私達の記事に関係なく、単価の高い広告を貼ってきますので、時には10年ブログのブランディングに沿わない、アダルトな広告が表示されることもあります。

なので、10年ブログのしての力となってくれる読者が定着しにくくなることも考えられます。

以上ブランディングの観点からnoteを開設して、「10年ブログをつくるのだ」と意識してブログをはじめてください。

2つ目の理由として、将来10年ブログを書き続けるための大きな理由となる「コンテンツの蓄積」という機能から考えた時、noteが圧倒的に適しているからです。

マガジンというグループ分けのイメージのしやすさやアクセスのしやすさがあるからです。

3つ目の理由として、「心機一転 ゼロからスタート」の気持ちを持って始め直すためです。

一つのブログの中で、「ここから先は10年ブログ」と考えるのではなく、10年ブログをゼロから作り直すほうが気持ちにメリハリをつけることができます。

なお、その場合はこれまで書いてきたブログから、「10年ブログ」としてのコンテンツの蓄積になるなと思う記事は、noteに引っ越しさせてください。

コピーして、noteに貼り付ければ良いのです。その場合は、元のブログからその記事を非表示なり削除なりをしておきましょう。同じコンテンツが世の中に2つある、という状況を避けるためです

また、すでにWordPressブログを自分で立ち上げている方もおられるでしょう。

その方も同様、自分の10年ブログを作って10年かけて自分をブランディングする、という気持ちで書いてこられてはいないと思います。

特に「ごちゃまぜブログ」などのアドセンス収益などをすでにされているブログでは、全く10年ブログの考え方には適していません。

「10年ブログ」は、ブログで稼ぐこと自体を目的としていないブログの運営の仕方です。

なので、そのような運営をされてきたブログをお持ちの方は、10年ブログのためのnoteの開設をして下さい。

すでに経験がおありのあなたなので、早速別のドメインをとってWordPressを立ち上げることも可能ですが、noteのアカウントを開設しておくことは、これからの10年ブログの運営にとってもとても意味がありますので、ぜひnoteから始めてみてください。

すでにnoteを書いてきた人へ

すでにnoteがあるよ、という方も、上の項目を同じ理由で、あらたにアカウントを開設してください。

もしこれまで書かれてきた内容が、今後10年ブログとなっていくそのnoteにふさわしいものであればそのまま続けられても構いません。

例えば、すでに小説を発表していて、それなりにいいねをつけてくれる読者がいるとか、「AIの新情報」に特化したnoteをかいているなどは、むしろそちらの方のブランディングを損ねてしまうことがあります。

いくらマガジン分けをしてみたとしても、よくありません。

なので、そのような強力なnoteをすでにお持ちの方も、これからごちゃまぜでいろいろな経験を蓄積していく10年ブログには合いませんので、ゼロからnoteのアカウントを取ってはじめてください。

ただし、すでに書かれているnoteが、自分(本名である必要はありません)をしっかりと出して書いてこられたのであれば、それを10年ブログと読み替えて、これからのnoteの蓄積の意識を10年ブログに合わせたうえで10年ブログして継続しても構いません。

AIを使って記事のアイデアを得る楽しみを経験する

AIを使って記事のアイデアを得る楽しみを得ることもこの時期の大切なことと位置づけました。

この経験が、後にKindle出版においてAIからアシストしてもらう大きな礎となります。

第4章 2-本格指導期~「ブログ✕Kindle」の型をつくる

「50歳からのブログ運営戦略」では、アドセンス通過の準備をする時期と位置づけていました。

現在は、「10年ブログとは」で書いたように、このブログそのもので稼ぐということを目標にしてはいません。

なので、この本では、アドセンスへの取り組みについては直接述べることはありません。

アドセンス準備の準備をしない代わりに、「アップデート」では、早期にKindle出版を行います。

そして、ブログとKindle出版との相乗効果を回していく「型」をつくっていきます。

A ブログに蓄積し、Kindle出版でまとめる。

B Kindle出版で経験したことを、ブログに書く。

このAとBのやりとりによりどちらも成長していくための「型」ができます。

Kindle出版では、実際に収益を得ることができます。

これはアドセンスに挑戦することよりも遥かに簡単で、労力も少なく、精神的な疲弊もないからです。

自分が書いた文章が、本になることでお金になるという経験をすることも、この時期の大きなポイントです。

これが、10年という長い時期、ブログを書き通すための大きな支えとなってくれます。

「今の自分は、ブログさえ書いたことがないというのに、本なんてかけるはずがない」

おそらくそう思われていると思います。

しかし大丈夫です。すでに「1.ブログ開始期」で開設したnoteには、100本の記事がたまっています。

そこには、本を書くことができる内容がいくつもたまっているからです。

それを集めてWordに貼れば、即原稿のできあがりです。

Kindle出版とは、これほどハードルが低いものなのです。

ブログを書く人は、Kindle出版をしなければもったいないほどだと言えます。

「アドセンス審査になかなか受からずに疲弊する」、「アドセンスに合格して広告のコードを貼ったが、月300円ほどしか稼げない・・」

Kindle出版ではそんなことはありません。書けばすぐに本ができますし、note時代にすでに読者がうまれているので、noteで「Kindle本書きました!」と報告すれば、初日から買ってくれて収益が発生します。

こうして、ブログとKindleによる成長の型を作ってから継続期に入れば、充実した10年間をおくれるようになります。

そして、その型をつくるのはそれほど大変なことではないのです。

ブログとKindle出版を相互に影響させて回していく「型」を作るために行うことは次の4つです。

1.WordPressブログを立ち上げる

2.100本のnote記事からよく読まれている記事を30本ほど選んで、WordPressブログでリライトする

3.ブログに蓄積したテーマから一つ選びKindle出版する

4・ブログのテーマをKindleで書き、Kindleで出版の様子をブログに書く、という「型」を作って回す

順に説明します

2期-1 WordPressブログを立ち上げる

本格始動期では、まずWordPressブログの立ち上げを行います。

そして、今後10年間の執筆生活に耐えられる土台を作ります。

noteと違って、「note」というプラットフォームに依存したブログではなく、自分でドメインを取り、レンタルサーバーを用意して立ち上げる自前のブログです。

すでにnoteに100本もの記事を書いているのにわざわざWordPressブログを立ち上げる理由は、この自前のブログを持つことで、自分のブランディングは強まっていくからです。

WordPressで作った自前のブログは、名刺代わりになる信頼性を持つからです。

「50歳からのブログ運営戦略」では、「WordPressにブログを立ち上げる」ということは、アドセンスで稼ぐ経験をするという見地から必須事項としていましたが、「アップデート」では10年ブログというブランディングの大事な土台と位置づけて開設するのです。

WordPressは、自前のブログとしてほぼ一択というくらい多くの人が使っています。

そのため、ネット上に情報が多く、わからないことがあったらすぐに検索して調べることができます。

具体的な手順は、

●ドメイン(〇〇.comのような自分の住所の名前)をとり、

●レンタルサーバー(ドメインという自分の住所をつくるスペース)を借りて、

●WordPressブログをたちあげる。

このことで、無料レンタルブログのサービス終了やアカウント停止などの心配のない、あなただけのブログを作れるようになります。

これで、本格的なブログ運営をすすめていく時期に入りました。

ドメインの取り方、レンタルサーバーの借り方、WordPressブログの作り方、初期設定などは、この本では詳細の説明は控えます。

かわりに「WordPressを使ったブログの始め方〜ドメインの取り方 サーバーのレンタル ブログ立ち上げ」を御覧ください。

ブラウザから実際にいろいろと操作しながら読んだほうがわかりやすいです。

ブログの初期設定の仕方やテーマの設定、プラグインなどについては、この本の趣旨から離れてしまうので、そこまでは言及しません。

ネットにたくさんの情報が記事としてあげられていますので、ご自分で調べてみてください。

「WordPress テーマ」

「WordPress 初期設定」

「WordPress プラグイン」

このようなキーワードで調べてみてください。

これからのnoteの使い方

WordPressで本格的に時前のブログを立ち上げた後、noteはどうしたらいいのでしょうか。

noteは、WordPressの「10年ブログ」の入口や受け皿として使います。

noteは、開設の時に述べたようにあらゆる入力の種類があります。

テキストは、「眠たい」のような数文字から、3万字以上の文章も書けます。

写真は、文字通り写真だけでも登録できます。

つぶやきでは、Xのような使い方ができます。

音声や動画で投稿することもできます。

つまり、noteは、アイデアや眼の前のことをさっと投稿できるのです。

これはすでに100本のnote記事を書く中で経験済みですね。

10年ブログには、この「入口」としての自由な投稿から選んで、それを深め広げて「コンテンツ」にしあげていきましょう。

noteには1日に何本も投稿することが可能ですので、10年ブログの方ではネタにこまりません。

私は、日中は動画や音声配信、出版などの告知、読書や考えなどの集積場としてnoteを使っています。

そして、夜の10時になると、10年ブログである「知的生活ネットワーク」を開いて、そこから一つ拾って追記し、コンテンツの一つとして投稿しています。

2期-2 noteから30本の記事を選び、10年ブログでリライト

「本格開始期」に移行する指標は、noteに記事を100本書いた頃です。

ネットに自分の記事を公開するという「生産的人生」へのスイッチも順調に行われ、それが生活の一部として根づいてきている頃です。

また、「いいね」がよく集る記事も出てきていることでしょう。

この、100本の記事を選んで10年ブログでリライトすることで、ロケットスタートを切ります。

noteと違って、作りたてのブログは絶海の孤島のようです。だれからも知られていません。検索のためのインデックスにもされにくいので順位もつかず、検索できてもらうことすらできません。

3ヶ月、4ヶ月と記事を増やしていくことで、ようやくGoogleから認められて、書いた記事がインデックスされるようになり、検索によってぽつぽつと人が来始めるのです。

そんな、だれからも見られない時期に毎日記事を書いていくのは、やはりつらいものです。

なので、noteにためた記事の力を使って、最初のハードルを乗り越えるのです。

noteの中で「すき」がたくさんつけてある記事を選んでください。それをまるっとコピーし、10年ブログの新規記事の画面に貼り付けてください。(記事を各場所のことを、今後はエディタといいます)

そしたら、その文章をさらに詳しくしてください。

- 詳細情報

- 公式サイトや他のブログにかかれている内容を資料として引用

- 感想

- 今後、どのようにしていくのか

このようなことを追記するのです。

写真や図を入れたり、noteではやらなかった文章の装飾(強調、色、ハイライトなど)も入れていきましょう。

こうして、noteの記事がよりパワーアップされた形で10年ブログにやってきます。

これなら、最初期のだれも見てくれない時期の記事を書くのもしやすいですね。

さらに一押します。

noteの元の記事に、新ブログの記事へのリンクを貼るのです。

noteの方に「この記事をさらに詳しくした記事がこちら」というような文言を書き、ブログの新規記事のURLのをリンクとして貼り付け、新に誘導するのです。

これで、絶海の孤島だった新ブログは、noteから定期連絡船の航路が開かれました。これを「外部からのリンク」という意味で「外部リンク」と呼びます。

こうして、まずは慌てず、1ヶ月書けて30記事ほどnoteから連れてきてください。

これをやりながらしておきたいことがあります。

それは、この中から「本」にしたいテーマは何かな・・・と考えながら作業することです。

第2期で重要な課題「Kindle出版」のためです。

2期-3 ブログに蓄積したテーマから一つ選びKindle出版

Kindle出版の経験は、10年ブログ初期で行っておく重大な課題です。

これを行っておくか行わないかで、その後のイージー度が大きく変わるからです。

おそらく今のあなたは「Kindle出版なんてとんでもない、自分にできるわけがない」と思っているはずです。

でも振り返ってみてください。

ブログなんて無理!と思っていたあなたは、なんと100本もの記事をnoteに書きました。

自前のブログを立ち上げるなんて無理!と思っていたあなたは、立派に自前のブログを立ち上げてそこに30本もの記事を書きました。

無理!と思っていたことを一つ一つやり遂げてきたのです。

また、あなたの人生経験を振り返ってみてください。

これまでの仕事の中で、「無理!」に見えていたものが、「やってみたらできたわ・・」と思った経験がいくつもあったはずです。

無理なんじゃなくて、無理に見えていただけ。

経験することで、それが無理じゃないことがわかった。そういう経験をいくつもしてきているはずです。

Kindle出版も同じです。

同じどころか、これまでのことに比べたらあまりにもイージーです。むしろ、ドメインとって、レンタルサーバーと契約して、自前のブログを立ち上げるほうが手が込んでいてハードです。

なぜなら、Kindle出版というのは、

- テーマを決める

- 1万字ほどの文字をWordで書く

- 表紙をCanvaでつくる

- 投稿する

これだけだからです。

どっかに難しい要素がありますか?

テーマは、note30本からきめていいですし、巻末に付録でつけている「テーマ選定シート」を使って決められます。

1万字が大変ですか?ブログの記事5~10本程度です。ブログの親玉みたいな程度です。びっくりしましたか?それくらいの文字数で1冊できるのです。

表紙が大変ですか?Canvaに2万ものテンプレートがあるので、どれかを選んで文字を書き換えればできます。

投稿がたいへん?確かに最初にキンドル・ダイレクト・パブリッシング(KDP)のアカウントを取る時にフォームの記入が面倒ですが、ドメイン取得よりも簡単です。アマゾンのアカウントを持っていればすぐにでも開始できます。

以上を読んで、まだイメージがわきませんか?それは経験していないからです。

とにかくやってみましょう。拍子抜けするほどKindle出版はむずかしくないのです。

だからこそ、近年参入する人が増えているのです。

この段階で、ぜひ一度Kindle出版を経験しておいてください。

売れるか売れないか、読まれるか読まれないかと考えるのではなく、出版の経験、知識、スキルを得るということを目標にしましょう。

ここで得たことが、次に生きています。

Kindle出版の具体的なやり方については、章を改めて開設します。

4-4 「ブログ✕Kindle出版」の「型」を作る

「ブログ✕Kindle出版」の「型」について解説します。

現時点では、すでにWordPressのブログをつくり、noteからのリライト記事が30記事ほどたまっているでしょう。

さらに、Kindle出版へ向けた記録が追加されているはずです。

KDPのアカウントをとったこと。

テーマを決めたこと。

執筆していること。

執筆が終わり、「はじめに」や「おわりに」を書いていること。

目次を作っていること。

表紙を書いたこと、もしくは発注したこと

そして、初めて出版ボタンを押したこと。

販売開始のメールが来たこと

出版をして得られた経験、知識

・・・・

出版する日までのブログは、ほぼKindle出版の記事でうめつくされていると思います。

これで、あなたの10年ブログは、「Kindle出版をするブログ」と認知されているはずです。

もちろんそれ以外のことも書いて良いのです。

しかし、ブログの記事数の比率からすれば確実にKindle出版についての記事数の比率が多くなってきていると思います。

こうして、10年ブログは、自分の夢に向かってなにかの挑戦をするブログという性格が前にでてきました。

すると、何が起きるのかと言うと、あなたはこの「出版記録」を本にすることができるようになったのです。

つまり、次の出版のための「ネタ」が、Kindle出版をしながらてきていたということになります。

「出版初心者が、初めてKindle本を書いてみた記録」みたいなタイトルになるでしょうか。

こうして、ブログとKindleはすでに連携されているのです。

ブログに書いたことからテーマを汲み取って本を書く。

本を出版したら、ブログで紹介し本を読んでもらう。そして、次の本のためのテーマの蓄積としての「好きなこと」の執筆を続ける。

これが「ブログ✕Kindle」による成長の型です。

無事、一作目の出版を経験し終え、ブログに本の紹介を掲載したら、「3.継続期」に進みます。

第5章 3-継続期~「型」を回しながら育てていく

「50歳からのブログ運営戦略」では、「3継続期」はアドセンスに合格するまでゆっくりと実践を続ける時期としていました。一度では合格しないと考えて3年ほどゆっくり記事を書き続ける時期として位置づけていました。

しかし「アップデート」では、すでに第2章で、Kindle出版をしています。アドセンスの代わりに、さっさと稼ぎ始めているのです。

なので、本書「アップデート」での第3期は「ブログ✕Kindle」の「型」をさらに成長させ、あとは意義のある10年ブログの継続をしていく」ということが主になります。

継続期の10年ブログの内容 コンテンツの蓄積

この時期は、WordPressで新規ブログを立ち上げてからすでに2ヶ月以上は経っているころです。

新規ブログを初めて立ち上げて、noteから選りすぐりの30記事をリライトするのに1箇月

初めてのKindle出版をするのに1ヶ月です。

この間、ブログにはKindle出版の挑戦についての記録が蓄積されているはずです。

10年ブログはブランディングのためのブログですので、何でもかんでも書くのではないということは前に述べていると思います。

ラーメンを食べたことを記録したい場合、10年ブログに書いている「好きなこと」から外れている場合はnoteに書いてきていると思います。

しかし、「福岡の『非』とんこつラーメンを10杯食べる」というテーマでなら、10年ブログに書くべきです。

それはただのラーメン記録ではなく、「コンテンツ」としての蓄積だからです。

山に登った時、それが写真の記録や感想だけならnoteに日記として書いてきました。

アクセス方法や、持って行く物、山にまつわる伝説など、登山の経験から内容を深堀りし、他の人がその山に登るのに役立つ情報を追記することができれば、10年ブログでコンテンツとしてリライトしましょう。

また、「福岡県の低山登り全制覇」などのテーマを持っているなら、それはひとかたまりの挑戦の記録となり「コンテンツ」になります。

つまり、「福岡県の低山登り全制覇」というテーマそのものが後にコンテンツとなるということですね。

noteにラーメンの記事をたくさん書いている場合、 例えば「「福岡の『非』とんこつラーメン」のようなマガジンでまとめられるなら、それは自分のテーマができているということですから、10年ブログでより深堀りして追記する形でリライトしたら良いでしょう。

それらのマガジンから一つずつ、10年ブログの方にリライトしてきて「コンテンツ」としての記事を増やしていくわけです。

こうして、今後10年ブログに蓄積していく記事は、「コンテンツを蓄積している」という意識で書いていくことになります。

感想でも考えでも記録でも、まずは一度noteに投稿しておき、それらから選んで10年ブログにリライトして持ってくるという流れを作っておくと、とても続けやすいと思います。

私も、外出中でもnoteにその場でいろいろと投稿し、夜時間を決めて10年ブログ「知的生活ネットワーク」にリライトして投稿するということをしています。

収益を上げるKindle本の出版

2期本格始動期でKindle本の一冊目の出版の経験をしました。

3期継続期では、「ブログ✕Kindle」の型を回しながら、更に出版を重ねていきます。

できるだけ短いスパンで出版を重ねていき、3冊目までは出してください。

3冊出版できれば、あとにつなげていくことが気分的にもスキル的にも用意になってくるからです。

3冊も書けば、少しずつどのようなテーマを選べばたくさん読んでもらえるのかということが経験上わかり始めます。

そこで、Kindleストアで売れ筋上位の本を見て、その中から売れる本のテーマを見つけて書くことで、収益を上げる経験をしてみましょう。

選ぶテーマによっては、びっくりするほど日々のレポートに表示されるロイヤリティが大きくなるものです。

このように「収益を得るために本を書く」という経験は大事なことです。

Kindle出版から得られる収益が、10年ブログの成長を支えていくのです。

読まれない本を書いても、確かにブランディングには寄与しますが、それはまだ先のこと。

1冊目、2冊目は出版する経験と知識を得るという目標でかまいませんが、3冊目あたりからは「稼ぎに」いきましょう。

自分の筆先一本で稼げるという力を持っているということは、大きな自信になっていきます。

このような経験をせずに60代をむかえることと比べて、大きな差が生まれることと思います。

冊数を重ねていくほどの本のアイデアがあるか心配・・

本のアイデアが続かない。

これが、冊数を重ねていく時の心配だと思います。

しかし安心してください。

本を重ねれば重ねるほど、本のテーマも湧いてきます。

非常に不思議なことですが本当です。

人間の脳は井戸の水のようになっています。

井戸の水を汲めば組むほど井戸に流れ込む水路が活性化してどんどん水が入ってきます。汲めば組むほど水が湧いてくるわけです。

逆に、水を汲まないでいると、井戸に流れ込む水路はだんだん衰えていき、塞がっていって水が流れづらくなり、最後には水路が止まりますので、井戸の水は枯渇します。

脳もこれと同じで、出版のためのアイデアを出せば出すほど、これまでの経験と結びつきながら新たな相手が出続けるものです。

私は、2023年の10月以降、毎月出版をしています。2024年の9月ですでに1年間を突破しました。

この間、アイデアに困ったことはありません。

本を出すたび、「この本がかけたということは、あれも本にできるのでは・・・?」というアイデアが次々に出てきました。

それは、「出した本✕経験」という掛け合わせで出てきたアイデアです。

出せば出すほど、本どうしの掛け合わせも増えていきます。

これが、本を出せば出すほどアイデアが湧いてくるということの意味です。

以上、10年ブログを気長に書き続けるということは、Kindle出版をし続けるということと同義と考えて進めていきましょう。

10年ブログには、素晴らしいコンテンツがたくさん蓄積されています。

本のアイデアの宝庫です。

これをまとめて本という形にしてあげないままなのはとてももったいないことです。

「ブログ✕Kindle」の型を回すことは、ブログをただ気長に書き続けるのに比べ、Kindle出版という小さな目標を一つ一つクリアしながらの継続になるため、時間をかければかけるほど、継続から得られるメリットを体感することができるようになります。

アドセンスへの挑戦

ブログに記事が50記事もたまったら、一度アドセンスに挑戦してみましょう。

これはオプションなので、必須ではありません。

近年、アドセンスの合格は難しくなり、時間がかかるようになってきているので、アドセンス合格に真剣に取り組みすぎると、時間がもったいないからです。

しかし、挑戦してみるくらいのつもりなら悪くありません。

アドセンス審査に挑戦して、合格すれば10年ブログに広告を貼ればいいし、落ちたらがっかりせず気長に申請を繰り返してみてください(私も一つのブログが5回以上おちています)。

大事なのは、広告から得られる収入に気持ちを持っていかれないことです。

すでにKindle出版でいくらか収益が入って来ているはずなので、アドセンス広告に躍起になる必要はありません。

むしろ、初期の段階では、アドセンスで得られる収益よりも、Kindle本から得られる収益の方がはるかに高いはずです。

集計を得たいなら、躍起になってアドセンスに挑戦し続けるのではなく、Kindle本をどんどん出していく方に力を使いましょう。

音声配信を始める

この時期は、ブログとKindleを回していくのに加えて、少しずつ将来のコンテンツクリエイターへ向けての経験を加えていきます。

1つ目は音声配信のPodcastへの挑戦です。

音声デビューをするのです。

内容は、今日書いたブログを読むことだけですが、得られる経験はかなり大きいものとなります。

なぜなら、コンテンツクリエイターのゴールの姿としてオンライン講座の講師になることを目標としているからです。

そこでは、自ら講座の動画を収録することになります。

この時、数年にわたって音声配信の経験を持っていると、話し方や間のとり方、抑揚などといったスキルが身についています。

これがあるとないとでは、講座の質に大きな差が出てきます。

さらに、音声配信を行うと、テキストだけよりも信頼構築がすすみます。

人は、声を聞くと安心し、その人への信頼を増すものです。

また、多くのファンを獲得することができます。それは、ブログやKindleなどは読まないが、音声なら、出勤や退勤のときなどに聴く、という人は意外と多いからです。

現に、私のメルマガの読者の方は、私の音声配信から私を認知し、その後読者になられたという方が一定数おられます。

将来のコンテンツクリエイターとして、ブログとKindleからだけではなく音声配信からもファンを作っておくことで、将来の集客の力に差が出ます。

もちろん、これらへの挑戦の足跡も10年ブログに書いていきましょう。

10年ブログは、挑戦の記録になり、さらにそこからコンテンツの種を汲み取ることができるようになっていくのです。

第6章 4-発展期~YouTubeと連携し10年ブログを完成させる

第4期は、「ブログ✕Kindle」の型をコアとして、すでに始めている音声配信に加え、YouTubeをスタートさせます。

YouTubeの経験は、将来にわたって大きな力となるからです。

YouTubeへの動画投稿を始めると、

撮影や収録のスキル

話をするスキル

動画を編集するスキル

動画を集客するスキル

これらの力が身につくからです。

これらが、将来、この本で目指す姿であるコンテンツクリエイターにとってとても大きな力となります。

なので、10年ブロガーにとってYouTubeは必須とも言える大事な挑戦です。

かといって、大変なことはやりません。

すごいカメラや機材なども必要ありません。

簡単なVlogからスタートします。

日常の風景をスマホで撮り、そのまま投稿するだけです。

ショート動画から始めるとよいです。

慣れてきたら、スマホに入っているフリーの編集アプリで、いくつかの動画をつなぎ合わせたり、テロップや音楽をいれたりなどのスキルをあげていきます。

YouTubeでの発信内容と成長戦略

YouTubeは難しいと思っている人は2024年の今でも一定数います。

「YouTube初めてみましょう」といった時、「え?ちょっと自分にはハードルが・・・」という人がけっこういるからです。

まさか、自分があのヒカキンさんのようなどうがをつくることができるなんて、とても思えない、と思っていらっしゃるようです。

ビデオカメラもないし、録音のための機材もないし、その知識もない。

YouTubeを始める以前に、それら機材のことを考えると、とても配信にまでたどり着ける気がしないということなんですね。

しかし、スマホのカメラが発達した現在では、そんなもの何も使わず、スマホ一本で動画を撮りそのまま投稿している人などいくらでもいます。

そんな動画でも、チャンネル登録者もどんどん増えているんです。

私も、コーチング専用チャンネルで、2020年の暮れから2021年の春にかけて50本のコーチング関係動画を撮り、投稿しています。

「人生アップデートコーチング」

これは、部屋にスマホのスタンドを設置しておいて、帰宅したら着替えもそこそこにスタンドにスマホを取り付け、そのままスマホに向かって喋ったものです。

ライオンのVtuverのような効果をつけていますが、これはiPhoneにもともと搭載されている機能を使っただけです。

スマホだけで、これだけの動画が撮れてしまうのです。

なので、機材などのことを考えるのはもっと先で良いのです。

「スマホひとつで撮れるのか・・それでいいのか・・」

今日はそれだけでも覚えて帰ってください。

発信する内容は、音声配信と同じで、ブログを読み上げることから始めてみましょう。

顔を見せることに抵抗がある人は、川の水の流れや、風に揺れる花、流れる雲、木立などをいくつも撮っておき、音声配信をした時の声を使ってスマホのアプリで一緒にしてつくりましょう。

私も、現在の「シニア・アップデート」チャンネルの初期の頃は、福岡タワーなどのランドマークを映しながら、ブログに書いた内容などを喋って、その動画をiPhoneにもとから搭載されている「iMovie」というアプリで整えてからYouTubeに投稿していました。

ブログを書いたら、YouTubeで投稿。

10年ブログを続けてきたあなたはこれが一番やりやすいでしょう。

また、今はショート動画もあります。

スマホで1分以内の動画を撮り、そのまま投稿するのです。

生活の記録として使っている人も多いですよ。

これを使って、ブログの内容の一番伝えたいところだけを1分以内で伝える動画を作るのです。

chatGPTなどのAIに要約してもらったものを読んでもいいですね。

ショート動画は通常動画と違ってよく見られますし、ファンもつきやすいので、通常動画への動線としても使えます。

ショート動画による生活のメモから始めてみるのもいいですので、まずは初めてみてください。

私の友達で、60歳から農業を始めた「農業おじさん」という人がいますが、彼に3年間YouTubeを始めることを進めてもまったく暖簾に腕押しだったのですが、ある日遊びに行った時にショート動画を撮って投稿させてみたところ、帰りにはすでに400再生くらいされていてびっくりしていました。

そして、自分にもこんなことができるのかとおもったことから、毎日のように1分以内のショート動画を取り続け、2ヶ月も立たずに登録者が100人にもなってしまいました。

彼は、1分以上の通常動画も作り始め、どんどん伸ばしているところです。

YouTubeは、3年間すすめても頭を振らなかったおじさんでも始められるのです。

10年ブログとの連携という意味を越えて、生活を豊かにしてくれるものです。

60歳以降になってもとても楽しめるものですので、ぜひ始めておきましょう。

声出しはできるだけ早くから挑戦する

顔見せは必ずしも必要ありませんが、声は入れるようにしましょう。

そして、ブログの内容を動画にすることに挑戦していくのです。

私の場合は、ブログの記事を上からスクロールしながらそれを読んでいく様子をキャプチャ(操作の画面をそのまま動画にすること)して投稿していました。

また、ブログのテキストを使って、Vrewというフリーソフトで動画を作ることもできます。

この場合は、テキストを入力して動画作成ボタンを押すだけで、勝手にテキストを文字起こしして表示させ、おまけに内容にあったフリー動画まで入れてくれて、文字入り動画を作ってくれるのです。

AIキャラクターに読ませることもできます。

しかし、10年ブログと連携した信頼構築のための動画作りの場合、自分の声で読む方がいいです。

これらによって、テキスト、音声だけでなく、動画からもファンが増えていきます。

私のメルマガ「シン知的迷走通信」は、登録フォームをメディアによって変えていて、どのメディアから登録したのかがわかるようになっています。

確認してみると、動画からの登録者も一定数いました。

声から得られる信頼は絶大です。

声出しに躊躇する人は、身バレの心配を持っていることがよくあるのですが心配ありません。

動画から身バレすることは、まずないです。

私も声出しデビューは2017年で、当時はまだ退職前でした。

身バレして悪いことは何もしてはいませんが、上司から「YouTubeやってるな」とマークされるのではないかという心配があったのです。

でも思い切って声を出し初めてから、退職までの4年間、いっさいだれからも触れられることはありませんでした。

2024年9月、それからさらに3年経ちましたが、私の動画を見たという人は全く現れません。

さらに、2019年くらいからちょこちょこ顔を見せていますが、それでも身バレしていません。

それくらい、自分の動画を知人が見るということはないわけです。

なので、心配せず、声を出してみましょう。

そもそも、3期継続期で音声配信にチャレンジしていて、声出しは経験しているはずですし。

できれば顔見世までするに越したことはありません。信頼度はさらに高まります。

YouTubeに投稿することはそれだけでも楽しいものです。

最初はスマホだけで数十秒のショート動画を撮影してその場で投稿するだけだったのが、次第に通常動画も取れるようになり、編集できるようになり、音楽を入れたり文字を入れたりなどができるようになり・・。

こういったスキルを身に着けていく過程はとても嬉しいものです。

そしれそれが将来、コンテンツを作成するようになった時に行きてくるのですから、明確な目標を持ってすすめることができます。

「ブログ✕YouTube」という型をつくる

YouTubeに投稿したら、ブログに書く。

ブログに書いたことをYouTubeにする。

これも一つの「型」です。

Kindle出版を初めて行った時に経験したように、YouTubeへの挑戦の過程もブログに書くことができます。

「YouTubeでコンテンツを蓄積し,信頼を構築する」というテーマで記事をためていけば良いのです。

一つ一つのスキルを学んでいき、それが身についていく経過がどんどん蓄積されていきます。その経過自体も動画やKindleのための素材になっていくのです。

また、すでに説明したように、ブログを書いたらその内容を動画にするという流れも自然に行うことができます。

動画の企画を新たにつくる必要がないので、楽に動画コンテンツを増やしていくことができるからです。

このように、「ブログ✕YouTube」という型をつくって小刻みに回していきましょう。

「ブログ✕Kindle出版✕音声配信✕YouTube」というさらに大きな型を回す

こうして、「ブログ✕Kindle出版✕音声配信✕YouTube」という大きな型ができあがっていきます。

何か考えが生まれたら、まずそれを声にだして録音し、Podcastなどに配信する。

その声を使って、YouTube動画をつくる。

または、声をテキスト化してブログの記事にする。

それを育てていってKindle出版にする。

その経過や告知をブログ、音声配信、YouTubeに戻す。

これは、音声配信をスタートにした回し方です。

ブログの記事を書いたら、それを読んで音声配信をする。

その声を使って、YouTube動画を作り投稿する。

またブログの記事を集めてKindle出版をする。

その結果や告知をブログや音声配信、YouTubeに戻す。

これはブログの記事をスタートにした回し方です。

このように、一つのテキスト、一つの音声、一つの動画を4つのメディアで使いまわしていくことによって、10年ブログをコアとしたあなたのコンテンツがお互い関連しながらどんどん成長していくのです。

この型を回し続けて、コンテンツクリエイターへの道を歩んでいくのが発展期の大事な内容になります。

ここまでくれば、10年ブログはもう盤石です。

音声、YouTube、そしてKindle出版に支えられて、それらのメディアの成長とともにどんどん育っていきます。

それぞれのメディアごとにファンがつきますが、必ずしもこれらのファンがブログのファンになってくれるというわけではありません。

動画を見るのが好きだけどブログはあまり読まないという人。

音声配信だけ聴くけど、わざわざブログを読みに行くということがない人。

そういうことは多いのです。

しかし、音声も動画も、もとは10年ブログとつながっているので、ブログに書いたことを音声や動画で流せばいいだけです。

唯一、Kindle出版は、ブログと同じテキストということもあり、ブログとの親和性があります。

Kindle出版から私に興味を持ち、ブログに来てくれるという人は多いものです。

以上、10年ブログが完成形になるところまでをお話しました。

こうして、10年ブログが形をなしていくと、その先にはどんなことが待っているのでしょうか。

最後にそれを見ていきましょう。

第7章 10年ブログの向こう側

10年ブログを書き続け、これまで述べてきたような型で回せるようになってきた暁にはいったい何が起きるのでしょうか。

それは、あなたに「コンテンツクリエイター」としての道が開かれるということです。

ここでいうコンテンツクリエイターとは、自分で自前のコンテンツをつくり、販売することができる人という意味に捉えてください。

自前のコンテンツとは、電子書籍や音声コンテンツ、動画コンテンツのことです。

電子書籍は、これまでKindle出版をプラットフォームとして販売してきました。

しかし、プラットフォームであるKindleダイレクト・パブリッシング(KDP)がそのサービスを止めたら収入がなくなります。

ところが、電子書籍のデータ自体は自分が持っています。つまり、それをブログから自分で売ることができるということです。(決済システムは導入しなくてはなりませんが)

また、音声コンテンツは、音声配信などで配信してきた音声データのことです。

これはダウンロードしてパッケージにしてまとめ、ブログにおいて売ることができます。

動画は、「限定公開」にして、視聴リンクを売ることができます。

こういったことができると、一つ売れるたびに手数料を支払うことなく(決済システム使用料は必要)ほぼ100%が収益になります。

これまで、さまざまなプラットフォームで電子書籍を販売したり、音声配信や動画投稿をしてきたからこそ、できることです。

さらに、その先に「シニア・アップデート」がゴールとしているものが見えてきます。

それは「Udemy」に代表されるオンライン講座の講師になるということです。

オンライン講座とは、5個~数十個のレクチャー動画による講座のことです。

Udemyでは、1本2分から7分の動画レクチャーを最低5本、全講座時間が30分以上になるような講座がつくることができれば、販売することができます。

電子書籍が1冊数百円であるのに対し、Udemyの講座は、1本数千円から数万円で販売されています。

桁の違う収入を得ることができるのです。

おまけに、「オンライン講座の講師」と名乗ることができます。

このステータスを持っているということは、結構大きいです。それは自分で数時間の講座をデザインし、カリキュラムを作り、それを構成する動画を自分で作り、自分のメディアで集客して売ることができるということを示しているからです。

さらに、講座とは言ってもデジタルデータなので、足りなくなったからと言って補充するために働く必要なありません。

基本的に、講座をつくるために一度働けば、後は何本売れようと私自身がはたらくことはありません。

リアルな講座やコーチングは、一つ売れたらその分の時間を使って私が働かなければならないということと比べて大きな違いがあります。

私自身が、たとえ旅行に行って遊んでいても、万が一病気になって入院することがあっても、横でずっと講座が働いてくれるのです。

60歳以降、健康や体力が衰えてきて若い頃のように元気で働くことができなくなってもこまらない働き方であると言えます。

このような働き方ができるのは、10年グログにより「ブログ✕Kindle出版」という方を回して膨大なテキストコンテンツを作ってきたからであり、

音声配信によって、自分の声で語ることを続け、膨大な経験とスキル、そして音声データを作ってきたからであり、

YouTubeによって、動画を編集して投稿するという経験とスキル、そして動画データをつくってきたからにほかなりません。

これらを時間をかけて蓄積してきたからこそ、10年ブログのその先には、このようなコンテンツクリエイターとしての生き方がまっているのです。

このようなデジタルデータであるコンテンツは、実物がないのでなかなかその価値がわからず、簡単に売ることはできません。

知らない人が、「この音声コンテンツは1本1000円です。とてもいい内容ですよ。買いませんか?」と売り込んでも、おそらく見ず知らずの人からは買わないでしょう。

信頼がないからです。

逆に、よく知っていて、その人のコンテンツを日頃からみているような場合、「今度、これらのコンテうつをまとめて僕が読み、音声コンテンツをつくりました。3000円です」と言われれば、「買ってみようかな、この人のつくったものだもの」と思いやすいですよね。

信頼してもらっているからです。

10年ブログのよさとは、まさにこのような信頼してくれる読者が生まれることだと言えます。

長年かけて発信してきたブログ、Kindle本、動画、音声などにそれぞれファンが付き、そこからスタートしてこの人の発表するコンテンツは全部読みたい、聞きたい、見たいという人が一人、また一人と生まれていきます。

そして、オンライン講座などの大きなコンテンツをつくった暁には、すでにいるたくさんの読者たちが最初のユーザーになってくれるのです。

私は、2024年7月から9月まで2ヶ月かけて、Udemyに講座を作りました。

これまで培ってきた電子書籍やブログでの企画力や構成力、生産力。音声配信で培ってきた伝わる話し方。動画投稿で培ってきた動画作成の力。

これらを駆使して、41本のレクチャー動画による総受講時間5時間15分のKindle出版に関するオンラインコースを作りました。

その作成の経過は、ブログやメルマガ、音声配信などで逐一報告をしてきましたので、なかにはワクワクしてリリースを楽しみにしてくれる人たちがいました。

そして、リリースした途端、たくさんの人達が買ってくれたのでした。

すでに私のコンテンツを楽しみに読んだり視聴したりする人たちが生まれていたからこそです。

しかし、10年ブログを始めたとしたさまざまな発信をしてきておらず、読者やファンがだれもいない場合、いざ高額の講座をリリースしてもだれも買ってくれないでしょう。

これほど、先に集客しておくことは大事なことなのです。

そして、それを可能にするのが、あなたが今日、たった今から始める10年ブログなのです。

付録1 「見えないブログ」の構築

見えないブログとは

「見えないブログ」という言葉は、「50歳からのブログ運営戦略2」で初めて出てきた言葉です。

それは、名刺代わりとしても機能する「10年ブログ」に対して、自分との関連を全くつくらずに立ち上げ、収益を得ることだけに徹するブログのことです。

自分との関係を作らないとは、「このブログは、誰が見ても私が作ったブログだとわからないブログ」ということです。

ドメイン(◯◯.com)も別。

立ち上げるために必要なメールアドレスも別。

記事をかけたからと行って、自分のXアカウントで告知したりなど絶対にしません。

あくまで「私が書いたということは絶対にわからない」ようにして作ったブログです。

収益を得るためのブログですので、10年ブログとは考え方も書き方も全く違います。

10年ブログは、私の好きなことや、自然に生まれるテーマについて、長年かけて書いていくブログです。

アドセンスに通過して、記事にアドセンスを張ったとしても、そこから収益は「いただけるならいただきます」というくらいのものです。

記事自体で稼ぐという運営の仕方ではありません。

将来へ向けてのコンテンツを蓄積しつつ、信頼を構築していくためのブログです。

いわば、未来のために各ブログだと言えます。

それに対して「見えないブログ」は、記事で稼ぐ運営の仕方をします。

私が書きたいことや私の好きなことを書くのではなく、世の中の人が読みたいことを書くのです。

例えば「◯◯ どこで売ってる?」とか

「◯◯公園のもみじ 見頃」とか

「◯◯と△△ ちがい」とか

「◯◯への行き方」とか

そのような、「情報をまとめたこと」です。

ネットやテレビ、書物からの情報をまとめて、知りたい人に教えてあげる記事であって、自分がそれらに関心があるかどうかは関係ありません。

これらの記事を書くことによって、大量のアクセスが集まり、その結果広告収益が入ることをねらって記事を書いて稼ぐという運営の仕方をするブログです。

10年ブログと「見えないブログ」は全然反対の運営の仕方をするわけですね。アドセンス審査への通過がオプションだった10年ブログとは違って、「見えないブログ」は必須であることも真逆です。

10年ブログでは、「ブログ✕Kindle出版」の型をつくることで、これまでに収益を上げてきています。

しかし、「見えないブログ」を運営することで収益の柱が増えますので、見えないところで稼いでもらいながら、安心して10年ブログに好きなこと、好きなテーマについて書き続けることができるのです。

「見えないブログ」の構築

「見えないブログ」(以後「収益化ブログ」という言い方をします)は、まず新しくドメインをとることから始めます。

ドメインとは「◯◯.com」のことですね。

これを、すでに借りている「レンタルサーバー」と紐づけることによって、ネット上に自分だけの土地ができます。

その土地にWordPressブログを立ち上げるのです。

アドセンスのコードを貼り付けることを前提としているので、noteや無料ブログは使いません。

ブログの立ち上げにはメールアドレスが必要です。

このメールアドレスは、ドメインごとにいくらでもつくることができます。

例えば、「info@◯◯.com」とか「mail@◯◯.com」のように。

このメールアドレスを使ってWordPressブログを立ち上げるので、完全に自分とは全く繋がりのわからないブログを作ることができるのです。

WordPressを立ち上げたら、グローバルメニューに「運営者情報」や「広告ポリシー」「プライバシーポリシー」「お問い合わせ」などの必須メニューを作ったり、運営に必要なプラグインを入れたりしますが、すでに10年ブログの立ち上げで経験しているので割愛します。

アドセンスの申請と通過

次にすることは、「アドセンス申請の通過」に向けたブログ運営を始めることです。

「何らかのテーマ」にしぼり、そのテーマについての記事を20~30記事ほど書いて行きます。

この段階では、アクセスがどれだけくるのかということよりも、「このブログなら広告を載せても問題はないな」とGoogleに評価してもらうことが最優先事項となります。

アクセスが集まる記事ではなく、「私はGoogleの規約もGoogleが書いてほしくないことも、全部理解して記事を書いていますよ!」ということをアピールする記事を書くということです。

そのためには、Googleが好む記事内容(すべての人が読んでも不快にならない、Googleのポリシーに違反しないなど)を書くことが大事になってきます。

例えば、お酒や暴力、戦争、性的な内容などは絶対だめですし、審査段階ではお金の稼ぎ方や病気の治しかなどのお金や健康、人生に影響を与えるような内容(YMYL = Your Monney Your Life)なども書かないようにします。

これらの内容を気づかずに書いていると審査に落ち、何度申請にだしても受からないということにないrます。

これらの記事をできれば毎日、でなければ数日に一本定期的に蓄積し、20~30本になった時点で申請に出します。

本数に決まりはありませんが、ある程度記事が溜まっている方が運営の状態を評価してもらいやすくなりますので、初めての申請では30記事ほどは書いたほうがいいでしょう。

うまくいけば、2週間ほどで「おめでとう!」というメールが来ます。

これで晴れてアドセンスのコードを取得できるようになります。

アドセンス収益記事の書き方

アドセンスのコードを取得できれば、最初に特化したテーマを取り払って自由なテーマで書いてもいいし、その特化テーマのまま進めても構いません。

Googleの規約を守ることは必須です。

YMYLに関する内容は書いてもいいですが、上位表示されにくいので、記事で稼ぐというブログの運営に配しますので書かないほうがいいでしょう。

申請の時の運営と大きく変える必要があるのは次の一点。

それは「検索されてアクセスが集まる記事を書く」ということです

収益化ブログでは、「アクセスされてなんぼ」ですから、そもそも検索されない記事を書いてもしかたありません。

10年ブログでは、考えなかったことですが、収益化ブログではこの考え方が必須になるのです。

では、どうやったらその内容が検索される需要のあるないようなのか、そうではないのかがわかるのでしょうか。

一般的には「キーワードプランナー」というGoogleの無料のサービスで詳細に調べるのですが、最初はもっと簡単に調べてみましょう。

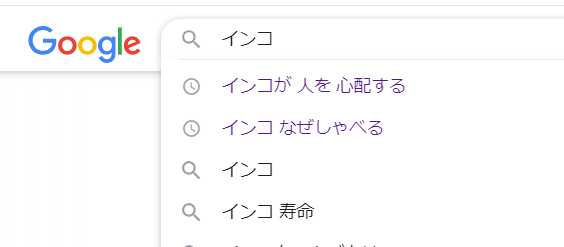

それは、ブラウザの検索窓に、記事にしようとする内容の言葉を書いてみるのです。

ここでは「インコ」と入れてみました。するとその下にずらっと言葉が現れました。

ここに表示される言葉は、すでに誰かが入力して調べた言葉です。

つまり、「インコが人を心配する」「インコ なぜしゃべる」などの言葉は、すでにだれかが調べたわけですから、需要があるということになります。

ということは、自分が「インコ なぜしゃべる」ということについて調べ、それをまとめて記事にしておけば、人が「インコ なぜしゃべる」と検索したときに検索結果に自分の記事が表示され、読みに来てくれるということになります。

検索結果の10ページ目に表示されてもほぼ見に来てもらえませんが、1ページ目の上位3位くらいに表示されたら爆発的なアクセスを得ることができます。

そのためには、3位以上に入るために次のようなことをしなくてはなりません。

- 「インコ なぜしゃべる」と検索窓に入れて実際に検索してみる

- 上位に個人ブログがあったら、それらのブログの内容を参考にし、それらの記事よりもさらに内容を付け加えて情報量を増やしたり、図などを入れて読みやすくしたりするなどしてその記事を抜く。

- 定期的に順位をチェックし、リライトする

結構色々とやることがあるのですが、このような施策をとることをSEO(検索エンジン最適化)といいます。

他にも

「実際にその言葉でどれだけの人が検索されているのか」という検索ボリューム。

「その言葉で検索した時、上位に専門家のブログや公的機関のブログ、企業のブログではなく個人のぶログがあるか」

なども大事な要素です。

SEOについて詳しく説明すると、それだけで一冊の本を書くほどのボリュームになりますので概要にとどめておきますが、

「アクセスを集める記事を書かなければならない」

「そのためには人が検索する言葉について読者が知りたいことを類推し、その内容を調べそれを解決する記事を書かなければならない」

「そのためにはその言葉で検索されたときに上位になるようにしなければならない」

ということが必要だということがわかっていただければいいかと思います。

AIにアシストしてもらってたくさん書く

2022年の終わりにchatGPTが現れてから、世の中の知的生産のあり方は大きく変わりました。

chatGPTはブログを書く人たちがいち早く使い始め。2023年は多くのブロガーたちが、いかにブログの記事を書かせるかということに躍起になった1年でした。

しかし、基本的にAIはハルシネーションといって、平気でありもしないこともさも本当のことのように書いてくれます。

そのまま記事にすると大変なことになりますので、自分でいちいちファクトチェックをしなければなりませんでした。

それでもブロガーたちは少しずつ生成プロンプトを工夫し、2023年の終わりごろ、GPTsというオリジナルのchatbotを作れるようになってから、一気にそれを使ったブログ記事生成に加速がついたように思います。

私も「今日のYahooニュースから一つのニュースを選び、そのニュースについて書かれた上位3記事の記事構成を調べて、記事を書いてくれる」というトレンド記事作成GPTsや、

「入力した3つのキーワードで検索し、上位3記事の記事構成を参考に記事を書いてくれる」というSEOロングテール記事作成GPTなどをつくりました。

しかし、2024年にはいってからは、記事の一発生成の質を高める「生成」のためのプロンプトづくりよりも、AIと協働作業して記事を作り上げていく「アシスト」の考え方でブログ記事を作成する考え方がよく見られるようになってきた感があります。

おまけに、2024年夏以降、Genspark(ジェン・スパーク)や、chatGPTの新機能「GTP4o with canvas」の出現により、生成された記事を、その場で作り込んでいくことができるようになり、AIとの協働で、室の高い記事を短時間でつくれるようになりました。

私も、「見えないブログ」で情報をまとめた記事を書くときには、現在はほぼ「GTP4o with canvas」を使って書いています。

ある疑問についての情報をまとめて記事を書く場合、ネットで情報を集め、それらをもとに記事を構成し、そして一つ一つ文章を書いていくというのがこれまでの流れでした。

うまく進んでも一記事書くのに1~3時間ほどかかっていました。

しかし、「GTP4o with canvas」では、20分ほどでできてしまいます。

ある疑問、たとえば「神社にお参りした時のお賽銭は一体いくら入れたら良いのだろう」という疑問に答える記事を書くために、まず「神社のお賽銭の額はいくらにするのかについてブログの記事を書いてください」とお願いすると、これまでのように記事を生成してくれます。

それをもとに、同じ画面、すなわちCanvas上で追記したり、文字の強調や「h2見出し」などの書式を加えたりして、その場で文章を作り上げていきます。

生成された文章の一部を選択すると、「chatGPTに質問する」というメニューがその場に出ます。

そして、「この部分をもう少し追記して」とか「この部分について事例をいくつかあげて」などといえば、その部分のみ書き直してくれるんです。

chatGPTが生成してきた文章は、妙に持って回した表現だったり、表現は格好いいがなかがすかすかだったりなど、もやもやすることが結構あるのですが、それを部分的に指定して直してくれたり、自分で言い回しを変えていったり。

これがまさに「AIとの協働」なんですね。

こうしてぐいぐいと記事の質が上げつつ、最終記事ができあがるまでたったの20分でした。

「GTP4o with canvas」についての紹介が多くなりましたが、他のAIでも協働作業で、つまりAIにアシストしてもらって記事を書くことで、一目でAIが作成したとわかるようなもやもやした言い回しや、平気で嘘をつくハルシネーションなどを克服した、質の高い記事を短時間でつくっていくことがdけいます。

ブランディングのための10年ブログでは信頼構築が大切なので、AIを使うことには抵抗があると思いますし、私も使っていません。

読者が読んで「これAIだな」と思われると、信頼が一気に崩れるからです。

読者はあなたが書いた記事を読みに来ているのですから当然です。

「見えないブログ」のような情報をまとめるブログでは、以上のように積極的にAIを使って、読者が知りたいことにしっかりと答える質の良い記事をたくさん作っていけばいいですね。

アドセンスに通過するのか?

こんなAIを使った記事でアドセンス審査に通過するのか?Googleはオリジナルの記事を評価するのではないか?と思われるでしょう。

結論から言うと、AIを使おうと人間が書こうと、読者にとって、疑問を解決し、役に立つ内容ならば関係なく上位に上げてくれますし、アドセンスにも通過します。

私も、2024年夏に検証用に「見えないブログ」を一つつくり、20記事全部AIで作って審査に出しました。

普通なら審査に2週間ほどかかるところ、なんと1日とちょっとで合格してしまいました。

全部AIが書いたにもかかわらず、Googleは広告をのせるに値するブログとして評価してくれたのです。

これが、情報をまとめるブログではAIを使って安心して記事をつくってよい理由です。

世の中にAI記事ばかりがあふれてしまっていいのか?_

このように書くと、世の中の情報まとめブログは、すべてAIによって書かれた記事ばかりになってしまうのではないかと心配してしまうのではないでしょうか?

本当にそれで良いのか?と。

しかし、2024年の秋の時点で、何か調べ物をしようと思って検索し、上位に表示される記事たちにはすでにAIで書かれた記事が多くヒットします。

記事を読んだら、知りたいことはスパッと解決してくれますし、自然に最後まで読めます。

そして、読んだ後、「あれ?もしかしたらこの記事、AIが作ったのかな?」と思うこともしばしばです。

そう思っても、特に記事の作成者への信頼がおちることなどありません。

私がわからないことを明確に教えてくれたので、それでいいのです。

すでにそうなっています。

2023年の早い時点で、有名な情報キュレーションサイトが、今後うちの記事はAIに書かせていくと宣言しているほどですから、すでに世の中の情報はAIが描いたもので溢れかえっていると言っていいでしょう。

情報のまとめは、人間よりもAIが得意な分野です。なので、今後はAI記事ばかりになっていくでしょう。

それでも私達にとっては困ることはありません。

さらに、ブログの記事はすべてがAI記事になるわけではありません。

10年ブログのような、自分で書くことが大切なブログを書いている人は大勢いるからです。

これからのブログは、自分の言葉で自分で書いていく10年ブログのようなブランディングブログと、AIに書かせた「情報のまとめ」のためのブログに別れていくでしょう。

なので、記事で稼いでいくための収益化ブログ「見えないブログ」では、「情報をまとめる」ということが得意なAIにまかせて記事をどんどん書いてもらっていけばいいでしょう。

しかし、あくまで私達将来コンテンツクリエイターを目指す人にとって、10年ブログは必須であり、集計化ブログ「見えないブログ」はオプションに過ぎないということは明確にしておきましょう。

付録2 Kindle本の書き方と出版の仕方の概要

Kindle本の書き方は、さほど難しくありません。

- Wordに1万文字ほど文章を書く

- 表紙を用意する

- そのふたつをKindleダイレクト・パブリッシングに投稿する

基本的にやることはこれだけです。

それぞれについて、概要のみ解説します。

Wordに1万文字ほど文章を書く

読みやすい電子書籍の文字数は10,000~20,000文字程度と言われています。

ブログに1,000字各としたら、10記事分あったら本になるということです。

イメージとしては、「ブログの親玉」。「少し文字数の多いブログ」。そんな感じです。

これだけの文字数を書くのは大変のように思われるかもしれませんが、すでにnoteに100本以上記事を書いているあなたにとっては、大した文字数ではありません。

おすすめはすでに蓄積しているnoteの記事を10本ほどWordにコピペすることです。

Wordがなければ無料で使えるGoogleドキュメントでも構いません。

ブログ出版

noteに書いた記事をWordに貼り付ける方法以外に、ゼロから原稿を書く場合があります。

ゼロから原稿を書く場合、私が推奨しているのは「ブログ出版」です。

Wordにゼロから書いても良いのですが、だれにもしられていない環境で書くため、忙しいとか気分が乗らないなどの理由で、つい後伸ばししてしまうことが往々にしてあります。

ブログ出版とは、原稿を一つのブログやnoteに追記する形で原稿を作っていくことです。

毎日1,000文字程度ずつ、公開しながら追記していくのです。

この方法では、見られているという緊張感があるので、驚くほど原稿が進みます。

実はこの本は原稿だけで4万字を越えていますが、1本の記事に毎日1,000文字~3,000字ほど追記することを重ねて作成したものです。

この方法で、4万字もの原稿が2週間かけずに完成しました。

Wordにゼロから書いていたのでは、おそらくここまで早くはできていないと思います。

私は毎月Kindle本を出版し、2024年9月で12ヶ月となりましたが、そのほとんどをこの方法で書いています。

詳細なやり方は、この本にまとめています。

スタイルをあてる

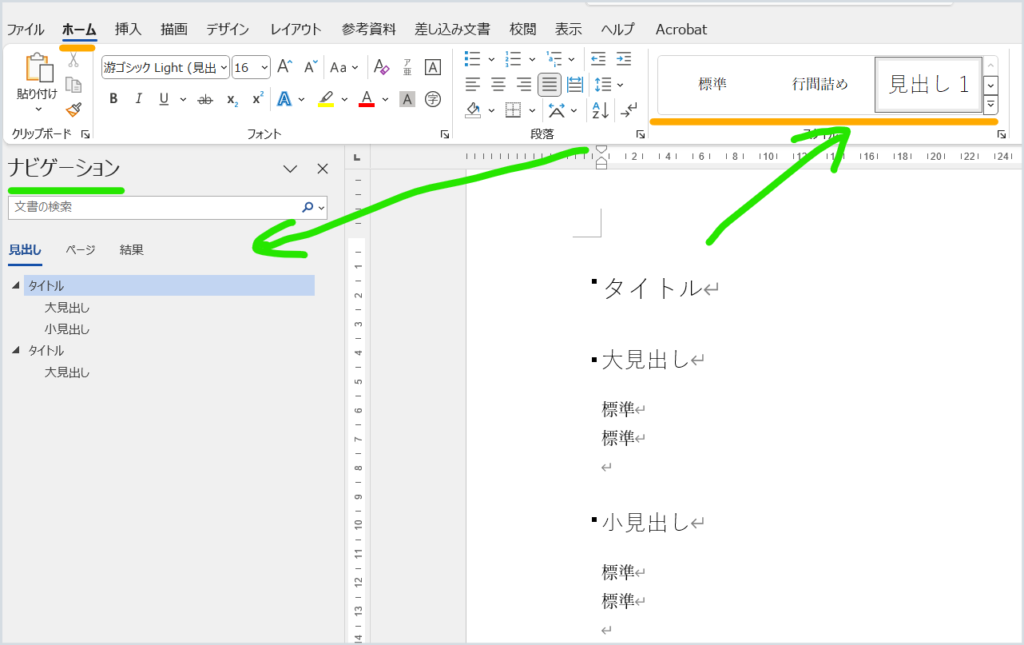

Wordに貼り付けたら、最初に、「第1章」ー「第1節」ー「第1項」、「標準」などのスタイルを必要な段落に当てていきます。

例えばnoteの10本の記事を貼り付けた場合、それぞれのタイトルに「章」のスタイルを当てます。

それぞれの記事の大見出しに「節」を、小見出しに「項」のスタイルを当てていきます。

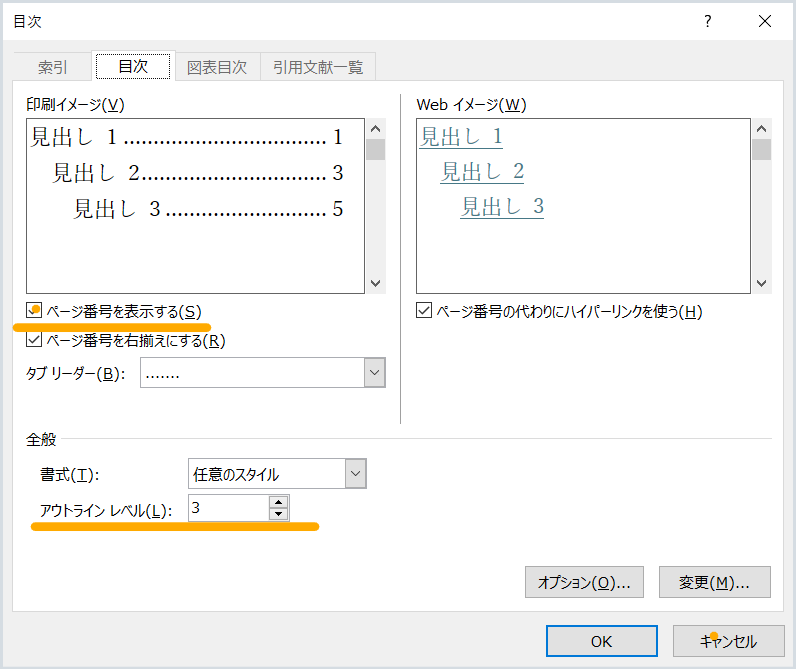

以下の図を元に説明すると、まず「タイトル」にあたる行にカーソルを置きます。次に、「ホーム」タブを開いてスタイルの中から「見出し1」をクリックします。これを「当てる」と言っています。

すると、左のナビゲーションウィンドウにそのスタイルが持つレベルがアウトラインとして可視化されます。このアウトラインが、後に挿入する「目次」になるのです。

Wordにはりつけたテキストにスタイルを設定することは、あとで目次を入れるための必須作業になるわけです。

なお、すべての段落には元々「標準」のスタイルが設定されているので、スタイルをあえてあてるのは章、節、項になる段落だけでかまいません。

「はじめに」「おわりに」「奥付」

「はじめに」「おわりに」「奥付」を書きます。

「はじめに」は本書を手に取ってくれた方へのお礼、この本を書いた理由(読者が抱えている問題への共感)、この本で学べること、この本を書いた著者についてなどです。

「おわりに」は最後まで読んでくれたことへのお礼、読者の読後の行動への促しと応援、関連サービスの紹介などです。

「奥付」は、出版日、私のメールアドレスなどの連絡先、ブログやXなどの私の発信媒体などを書きます。

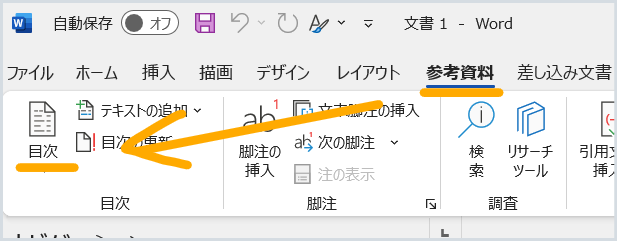

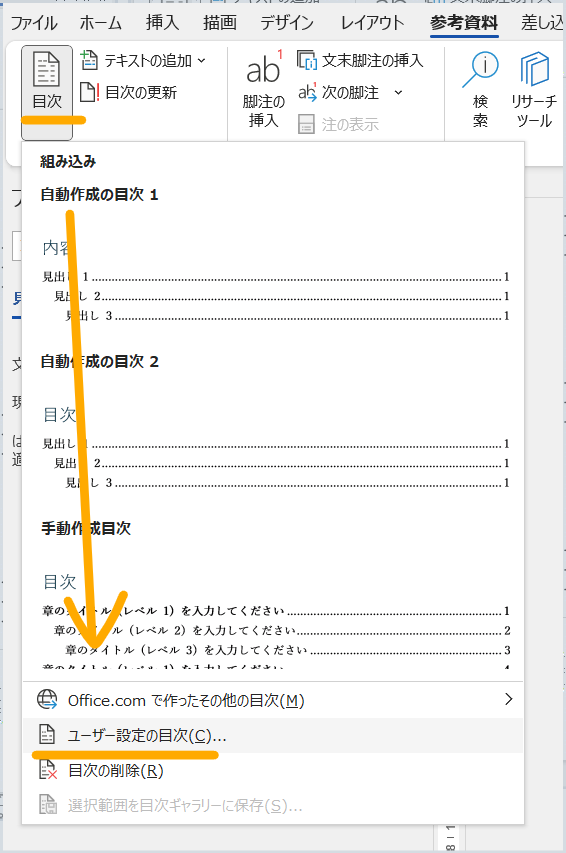

目次

これらができたら、目次を挿入します。Wordの「参考資料」タブを開いたら、一番左に「目次」があります。

これを開くと、「ユーザー設定の目次」があります。

「ユーザー設定の目次」を開き、以下のように設定します。

ページ番号は必要ないので、チェックを外す。

アウトラインレベルは、見出し1,見出し2,見出し3のどのレベルまで目次に表示するかということなので、任意の数を入れる。

これでOKを押せば、カーソルを置いたところに目次が挿入されます。

目次を挿入するおすすめの場所は「はじめに」の後です。

なぜかというと、本の販売ページでの見え方を考えてのことです。

アマゾンの本の販売ページでは、本の試し読みができる場合がありますが、そこには本のはじめから10%が表示されるようになっています。

「はじめに」を最初にもってくることで、試し読みで「はじめに」を読んでもらえるのです。

以上で、原稿に必要なことは終わりました。

あくまでも概要ですので、不明は下記の本やネットなどで調べてください。

表紙を用意する

表紙は、Kindle本が読んでもらえるかどうかの要です。

YouTubeのサムネのように、読者はKindleストアでざっと表紙を見て、その本を読むかどうかを決めています。

あなたの本の選び方もおそらくそうではないでしょうか?

この表紙はそれほど大切なものなので、なれないうちは、ココナラなどで専門家に発注しましょう。

3,000から5,000円ほどで見事な表紙を書いてくれます。

しかし、どうしても自分でつくりたい、という場合はCanvaを使ってつくればいいでしょう。

Kindleの表紙だけでも20,000以上のテンプレートが見つかります。

それらの中から、自分の本のイメージに近い物を選んでタイトルなどを変えていけばそれなりの見栄えのする表紙ができるでしょう。

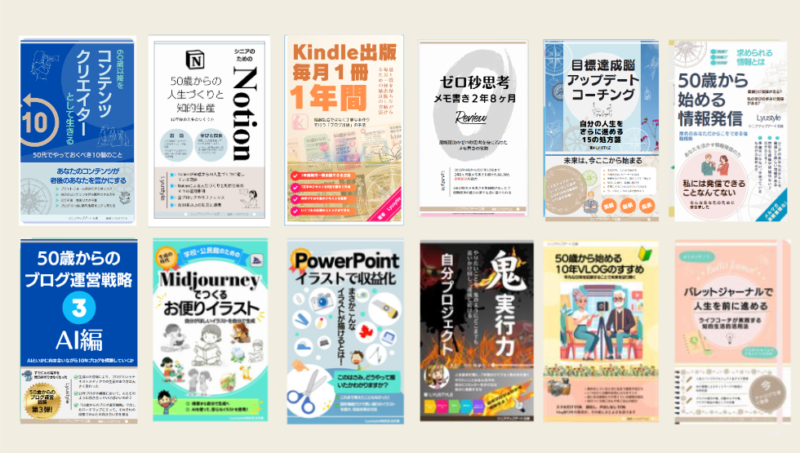

以下は私が毎月出版した12冊の本の表紙ですが、すべてCanvaをつかって作っています。

この章では、Kindle本の書き方の概要について解説しました。

出版する

以上、原稿の作り方と出版の仕方について解説しました。

詳細に解説すると、紙幅語りませんのであくまでも概要です。

詳しくは以下の本を山椒していただければと思います。

また、本の末尾で、私のUdemyの講座のディスカウント・クーポンをプレゼントしています。41本の動画で出版の各段階を詳細に解説する5時間15分の講座です。

※、2024年10月8日 原稿としてはいったん完成 あとはWordで作業し、本に仕上げていきます。4万文字となりました。

2024年10月24日販売開始されました。 6万文字になっていました。